Warum werden unsere Metropolen immer hässlicher? Es liegt nicht an Geldmangel, ganz im Gegenteil. Grün im eigentlichen Sinn spielt auch keine Rolle. Eine Funktionselite schafft mit rasendem Eifer nicht nur immer neue soziale, sondern ästhetische Brennpunkte. Und das nicht zufällig, sondern aus einem ganz bestimmten Geist

Berlins Landesregierung beendet den Bau sogenannter Kiezblocks. Jedenfalls vorläufig. Auch für die Errichtung neuer Parklets stehen die Aussichten schlecht.

Wer dort lebt oder dort ab und an auch Quartiere etwas abseits vom Zentrum besucht, weiß womöglich gar nicht, um welche Beiträge zur zeitgenössischen Stadtarchitektur es hier geht. Zu den Parklets, aber auch zu einigen Kiezblocks gehören erstens Sperrholzkästen, die ganz am Anfang, wenn die meisten grünen Bezirkspolitiker zur Einweihung vorbeischauen, Erde und vereinzelte Pflanzen enthalten. Ein paar Wochen später ersetzt der Lauf des Metropolenlebens beides durch einen Querschnitt aller Materialien, die sich auf dem Fußweg einer durchschnittlichen zentrumsfernen Berliner Straße finden.

Diese Füllmasse bleibt dann dauerhaft. Die Kästen kommen in Kombination mit hölzernen Paletten vor, auf denen die Berliner nach dem Willen der Konstrukteure ein mediterranes Leben nachstellen sollen. Kiezblocks wiederum bestehen aus dicht gesetzten Pollern (und Kästen); sie erinnern in ihrer Platzierung an nach 1945 versehentlich nicht abgebaute und irgendwann wieder frisch überpinselte Panzersperren.

Die Erwartung an ein mediterranes sommerliches Parkletleben erfüllten sich nicht so recht, und das nicht nur, weil es sich vom märkischen Sand zum Mittelmeer etwas zieht. Die Parkletsitze verhalten sich zu den weißen Stühlen eines italienischen Straßencafés ungefähr so wie der Platz am Kottbusser Tor zur Piazza Navona. Auch die kulturelle Differenz zwischen den jeweiligen Benutzern hier und da lässt sich nur schwer überbrücken. Jedenfalls nicht mit Sperrholz. Der Zweck der Holzpaletten und -kästen besteht in erster Linie darin, Parkplätze verschwinden zu lassen, während die Pollerverhaue den Autoverkehr innerhalb von Wohnvierteln weitgehend verhindern sollen, also auch den Liefer- und Serviceverkehr. Die Besatzung von Krankenwagen muss mit einem speziellen Schlüssel Poller umlegen, um durchzukommen, was die Anfahrt zu einem gewissen Nervenkitzel für Notfallpatienten macht.

Die Errichtung dieser Sperren zählt zu den Kernprojekten der Hauptstadtgrünen. Für die Parklet-Sitzgelegenheiten werben die zuständigen Stadtplaner mit dem Nebenargument, dort könnten Bewohner ohne Konsumzwang an der Straße sitzen („Parklets sind Orte der Begegnung, für alle, im öffentlichen Raum und ohne Konsumzwang – hier muss man keinen Kaffee bestellen, um etwas Zeit an der frischen Luft verbringen zu können“).

Das heißt, Parkletkunden konsumieren durchaus, wenn auch in der Regel Mit- und von mobilem Chemievertriebspersonal Vorbeigebrachtes. Dass ein Zusammenhang zwischen gewinnorientierten und deshalb einigermaßen sauberen Straßencafés auf der einen und kommunalen Bretterverschlägen ohne Kellner und Toiletten und dem damit verbundenen Ambiente andererseits herrscht, halten progressive Hauptstadtpolitiker für reine Verschwörungstheorie.

Kiezblocks kosten in der Regel einen sechsstelligen Betrag. Parklets bisweilen noch mehr, auch wenn man es ihnen nicht ansieht. Dass die einzige von den Grünen befürwortete und sogar geförderte Bautätigkeit in Berlin nun womöglich endet, trifft also erstens einen mittelgroßen und politisch gut vernetzten Wirtschaftszweig, der auf die Errichtung von noch mindestens einem Dutzend Durchfahrtsperren allein in Mitte rechnete. Außerdem natürlich die Mandatsträger selbst. Die Meldung schaffte es sogar in die Tagesschau.

Grüne Verkehrspolitiker Berlins wie Oda Hassepaß und ihre Unterstützer beklagen, die Weigerung des Senats, weitere Steuergeldmillionen in panzersperrenähnliche Konstruktionen und Holzpaletten zu stecken, würde sich gegen die Bürger richten, die sich genau diese Art von Stadtgestaltung wünschten. Es gibt zwar Anhänger von Pollerbü über den Kreis der Profiteure und ihres Vertriebspersonals hinaus. Nur eben nicht besonders viele. Gegen manche Schutzwälle zogen die Bewohner der betroffenen Viertel sogar vor Gericht, vor allem Ladeninhaber und generell Leute, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, andererseits den Berliner Verkehrsbetrieben mit Vorurteilen begegnen.

Verkehrswende, Volkswille innerhalb einiger grüner Straßenzüge und Kampf gegen geregelten Konsum bilden allerdings wie schon erwähnt nur Nebenverteidigungslinien. Als obersten und alles überwölbenden Grund dafür, dass der Block-und-Palettenausbau nicht stocken darf, nennen Oda Hassepaß und ihre Unterstützer etwas anderes: Schönheit. Sie empfinden diese architektonischen Beiträge eindeutig als Aufwertung und Verbesserung der Stadt, weshalb sich für sie die Frage der Kosten gar nicht erst stellt.

Sollten andere das anders sehen, dann also aus Angst vor einer schönen Stadt. Dieses Phänomen beherrscht Berlin nun wirklich schon seit Jahrzehnten, ja möglicherweise sogar schon seit jemand die ersten Baupfähle in den Spreesumpf setzte. In jeder Gesellschaft existieren, um es einmal so neutral wie möglich zu sagen, unterschiedliche Schönheitsvorstellungen. Das stellt an sich noch kein Problem dar. Nur bestimmen eben Personen wie Frau Hassepaß die Anmutung großer Städte – und das nicht nur in Berlin – sehr viel stärker als Bürger, die Holzsitzpaletten am Straßenrand für staatlich antransportiertes Gerümpel halten, ganz im Sinne des famosen Berliner Autors Thomas Kapielski: „Müll hochbringen“.

Die Wendung „Die Geschmäcker sind halt verschieden“ gibt keine befriedigende Auskunft darüber, warum manche davon zu einem inoffiziellen Staatsdesign aufsteigen, zwar nicht in oberbayrischen Dörfern, aber in Metropolen, wo ein ganz bestimmter Gestaltungswille auf kübelweise öffentliches Geld trifft. Der Berliner Baustopp in dieser kleinen Sparte – falls es überhaupt dabei bleiben sollte, denn mit genügend Empörung, organisiertem Aufstampfen und Tagesschauhilfe geht es ja doch meist weiter – bedeutet noch lange nicht, dass sich auf dem Gebiet der großen Stadttransformation nun gar nichts mehr täte.

Jede Epoche bringt ihren Stil hervor. Draußen vor der Stadt, wo Friedrich II. sich bevorzugt aufhielt, hinterließ er der Nachwelt Sanssouci, ein vorbildlich durchgrüntes, elegant bebautes Gelände mit Bildwerken, in denen progressive Fuchtelfrauen heute vermutlich wahlweise maskuline, feminine oder rassistische Stereotype verwirklicht sehen.

Damals und später benörgelten Kritiker die Übernahme des französischen Stils als epigonal. Das stimmt, nur bewirkte genau diese Adaption im Sand- und Kartoffelackerland eine gewaltige ästhetische Erhebung und Verbesserung, der auch viele kleinere Bauherren nacheiferten. Das lässt sich heute noch an einigen Barockpalais in Potsdam und Berlin ablesen, aber auch an später entstandenen Bürgerhäusern, die Wetter, Krieg und östliche Verrottungspolitik erstaunlich robust überstanden. Als Zeugnis späterer Zeiten findet der aufmerksame Spaziergänger außerdem Jugendstil, Art déco und Kranzlereck-Moderne. Und eben auch Sperrholzverhaue und andere Herrschafts- und Repräsentationsbauten, die Auskunft über ihre Entstehungszeit geben.

Angenommen, es käme irgendwann einmal alles Schicht um Schicht in die Horizontale, dann würden Archäologen in tausend Jahren unter den stählernen Kiezblockresten Weltkriegspanzerfäuste, als nächstes Gründerzeitputten und darunter wieder Marmorfriese aus Friedrichs Zeiten ausgraben und mutmaßen, dass auf die Panzerfaustära eine Epoche von Verarmung und schlagartigem Niedergang folgte. Die Schlussfolgerung liegt nah, aber sie könnte falscher nicht sein. Schon jetzt behaupten viele Denkfaule, die Verhässlichung der Großstädte sei ein Armutsphänomen. Sie sollten sich gelegentlich anschauen, wo die Einkommenssteuersätze unter dem Preußenkönig lagen, wo unter den beiden Wilhelms, und was der Staat in Zeiten des Friedrich Merz von seinen Bürgern nimmt. Unter den Bedingungen des Miquel’schen Steuersystems mit einem Spitzensteuersatz von vier Prozent entstanden um die vorletzte Jahrhundertwende in Berlin palastähnliche U-Bahnstationen, offen für jeden, der sich ein Billett kaufte.

Gemessen an der Nutzfläche kostete die 2022 am Kottbusser Tor eingeweihte m/w/d-Toilette mit Regenbogenstreifen proportional mehr als die 1902 eröffnete U-Bahnstation Wittenbergplatz, nämlich – nach fünf Jahren Planungszeit – 56 000 Euro plus jährliche Pflege- und Reinigungskosten von weiteren 65 000 Euro. Nach drei Jahren steht die Toilette berlintypisch hinter einem Schutzzaun, da der grün regierte Stadtbezirk das Rattenproblem des Örtchens nicht in den Griff bekommt.

Der Maschendrahtzaun hält natürlich nicht die Nagetiere auf, aber immerhin potentielle menschliche Benutzer, die sich durch den Zustand vor der Einzäunung noch nicht ausreichend abschrecken lassen. Zurzeit ist die Zukunft des Dreitürenhauses so offen wie die der Kiezblocks. Die CDU in der Bezirksversammlung Kreuzberg-Friedrichshain verlangt den Abriss der Toilettenruine. Damit dürfte ihr Fortbestand gesichert sein. Möglicherweise erneuert der Stadtbezirk irgendwann den Schutzzaun. Überhaupt: Wenn es so etwas wie eine Signatur in dieser nicht zufälligen, sondern sehr gewollten Stadtentwicklung gibt, dann der ewige Bau- und Absperrmaschendraht, das zeitgenössische Stadtmöbel schlechthin, auf dem sich immerhin niemand mehr niederlassen kann.

Auch in diesem sogenannten Fahrradtresen mit Beistellmöbeln in Kreuzberg-Friedrichshain steckt durchaus Geld, wenn auch nicht ganz so viel wie in der anderen Bedürfnisanstalt.

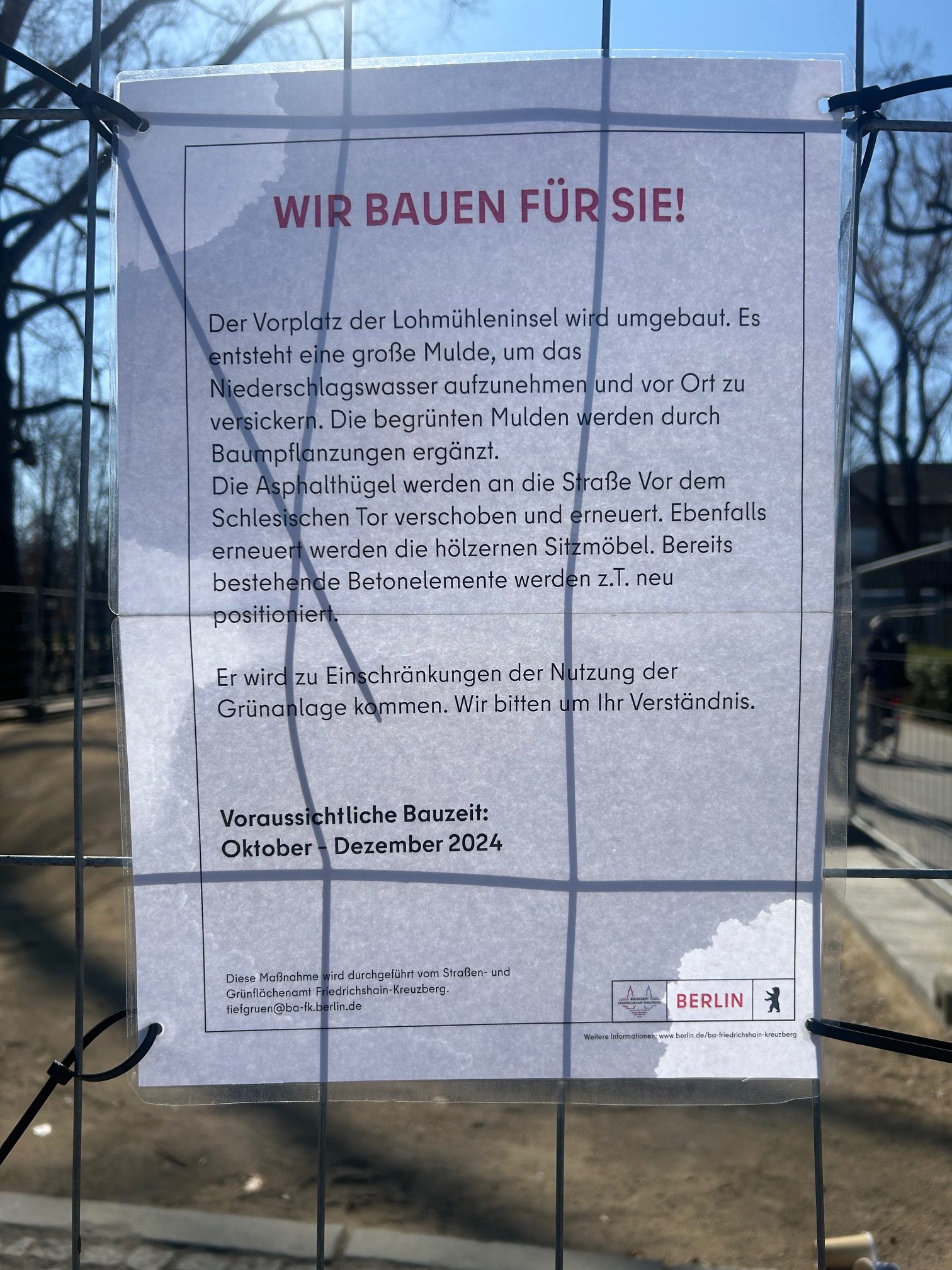

Nach kurzer Zeit bedeckt ein einheitliches Smegma aus eingetrockneten Flüssigkeiten, Aufklebern und gesprayten Bekenntnissen alle Gestaltungselemente dieser Art. Das gilt auch für die begrünten Mulden aka Pfützen mit nebenstehendem Sperrholzdekor, die demnächst an der Schlesischen Straße entstehen (das Datum bitte ignorieren, es herrscht leichter Terminverzug).

Nach kurzer Zeit bedeckt ein einheitliches Smegma aus eingetrockneten Flüssigkeiten, Aufklebern und gesprayten Bekenntnissen alle Gestaltungselemente dieser Art. Das gilt auch für die begrünten Mulden aka Pfützen mit nebenstehendem Sperrholzdekor, die demnächst an der Schlesischen Straße entstehen (das Datum bitte ignorieren, es herrscht leichter Terminverzug).

Von finsteren Epochen wie dem friderizianischen Preußen, dem Kaiserreich und der alten Bundesrepublik unterscheidet sich die Gegenwart dadurch, dass ihre Funktionselite nicht nur soziale, sondern auch rastlos immer neue ästhetische Brennpunkte schafft. Dafür nimmt sie, wie es in der Sperrmüllrhetorik dieses Personals heißt, richtig Geld in die Hand. Die vorübergehende Vermüllung der Friedrichstraße mit einem Geraffel an Holzkonstruktionen, Bauzäunen, Schildern und Markierungen auf dem Asphalt unter der grünen Bausenatorin Bettina Jarasch kostete das Land Berlin, also vorwiegend süddeutsche Steuerzahler, inklusive Abbau nach Anwohnerprotesten 2 818 291,70 Euro, wovon 156 200 Euro auf die Holzsitze und -tische entfielen. Der zentrale Punkt lag auch hier nicht darin, einer ehemals wichtigen Berliner Geschäftsstraße die Anmutung einer Dauerbaustelle zu geben. Sondern darin, dass Jarasch und andere erklärten, genau so müsse eine Flaniermeile beziehungsweise, wie die Senatorin sich ausdrückte, eine Piazza aussehen.

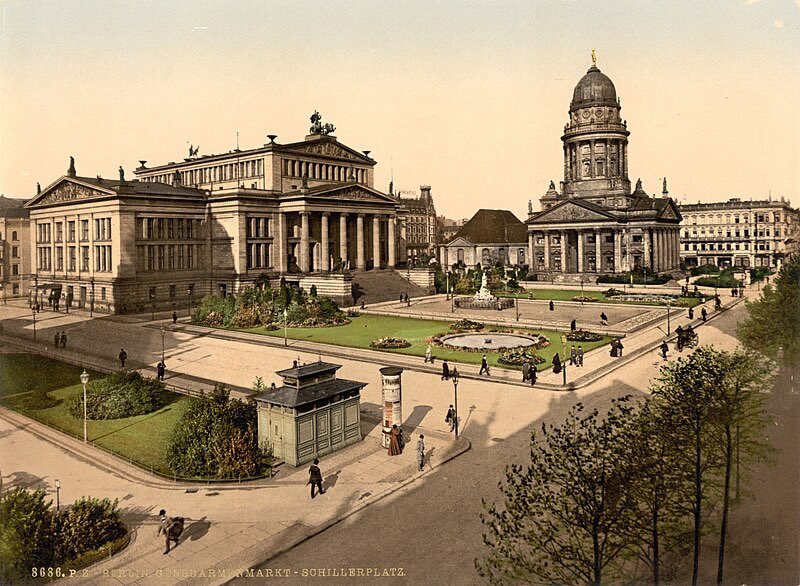

Für die sogenannte Sanierung des Gendarmenmarkts gab die Stadt insgesamt 21 Millionen Euro aus, also für die Verwandlung der 14 000 Quadratmeter des ehemals schönsten Berliner Platzes in eine pflanzenlose Steinfläche mit Rastermuster, die auch der Vorfläche eines AOK-Verwaltungsgebäudes in NRW alle Ehre machen würde.

Auf der dazugehörigen Webseite – mit Genderstern und allem Drum und Dran erklärte die schon erwähnte Bettine Jarasch die Maßnahme so: „Wir werden unsere Innenstädte für den Klimawandel rüsten – auch unsere historischen Zentren. Mit den nun startenden Umbauten kommt ein Stück Schwammstadt nach Mitte zum geschichtsträchtigen Kulturort am Gendarmenmarkt. Das ist eine gute Blaupause für weitere klimaresiliente Umgestaltungsmaßnahmen in der Stadt. Wir werden Plätze künftig generell so gestalten, dass das Regenwassermanagement vor Ort funktioniert.“

In der dunklen Epoche sah der Platz übrigens so aus:

Regenwasserversickerungsmanagement betrieb man damals durch die Anlage größerer Beete, Rasenflächen und der Pflanzung von Bäumen mit aufgelockertem Erdreich ringsum. Es gab dank der Bäume schattige Stellen; im Vordergrund des Bildes erkennt man außerdem eine Toilette, die mutmaßlich nicht beziehungsweise nicht ausschließlich von Nagetieren frequentiert wurde. Dafür fehlten unverzeihlicherweise die Regenbogenstreifen. Der ganze Platz zeigte sich damals eben einfach nicht fit für die Zukunft, wie es auf der oben zitierten Webseite heute für die 21-Millionen-Euro-Brache heißt.

Wer verstehen will, warum Städte heute so viel anders als damals aussehen, muss sich nicht nur von der völlig abwegigen Vorstellung freimachen, es fehle heute im Gegensatz zu früher an Geld. Sondern ebenfalls von der Idee, die Umbauten in der Gegenwart hätten auch nur das Geringste mit Ökologie beziehungsweise echter Durchgrünung zu schaffen. Forderungen nach mehr öffentlichem Grün kommen natürlich in jedem Politikerleitartikel respektive jeder Journalistenrede vor. Sehr viele Grünanlagen in Berlin und nicht nur dort bieten ein etwas anderes Bild, was die Wertschätzung realexistierender Parks betrifft, nämlich das hier:

Wer verstehen will, warum in Großstädten heute ganze Stadtviertel aussehen wie die Unterarme von Heidi Reichinnek, und das eben nicht durch Verfall, sondern durch Bautätigkeit, der darf nicht bei der erstbesten Theorie stehenbleiben, sondern muss auch nach den Gründen unter dem Offensichtlichen suchen. Es liegt also eher an einem schädlichen Geldüberfluss in den öffentlichen Kassen – aber das allein erklärt noch gar nichts. Das Schöne entsteht nie ohne eine Idee des Schönen. Für die Hässlichkeit gilt das genauso. Selbst mit allen Mitteln der Welt brächten Stadtverunstalter wie Jarasch et al. keinen schönen oder auch nur ansehnlichen Platz zustande, weil sie die Kriterien dafür nicht erkennen, selbst wenn sie ihnen jemand mit Engelszungen nahebrächte.

Eine schöne Piazza, wie man sie in Italien dutzendfach findet, ein schöner Marktplatz einer süddeutschen Stadt – nichts davon entstand je aus einem politisch begründeten Plan, sondern aus einem kulturellen Bewusstsein, das sich nicht nur in einer Generation herausbildete. Ein zeit- und länderübergreifendes Muster lässt sich durchaus erkennen: Für Plätze zählte die Harmonie des Gesamtblicks mehr als die Originalität des einzelnen Gebäudes. In der Moderne kam noch ein anderes Prinzip dazu: Die Architelten der Bürgerhäuser an der Ringstraße in Wien, im Waldstraßenviertel in Leipzig, im bayerische Viertel in Berlin orientierten sich an den Palästen des Adels: Hohe Räume, Flügeltüren, Balkone, Fassadenschmuck. Ihnen ging es darum, diesen Stil auch bürgerlichen Aufsteigern zugänglich zu machen. Der traditionelle Arbeiterbewegung wiederum ging es um bessere Löhne, erträgliche Wohnbedingungen, Absicherung, aber sie gründeten auch Arbeiterbildungsvereine. Arbeitern sollten wenigstens ein Stück der bürgerlichen Lebenswelt offenstehen. Man sehe sich Maidemonstrationen der Kaiserzeit an: Viele der Teilnehmer zogen sich damals besser an als die meisten Bunestagsabgeordneten der Gegenwart. Kurz: man orientierte sich nach oben. In dem Wort „Erbauung“ liegt auch der Sinn, dass eine schöne Umgebung auf die Menschen darin zurückwirkt, was leider auch unter negativem Vorzeichen funktioniert. Es gab wahrscheinlich zu allen Zeiten Leute, die über kein besonderes kulturelles Bewusstsein verfügten oder dergleichen für unwichtig hielten und halten. Aber sie sammelten sich so gut wie nie in überdurchschnittlicher Stärke an allen Schaltstellen eines Landes. Dass sich dort heute Ästhetikblinde dicht an dicht drängen, gehört wirklich zur neuen Entwicklung.

Eine Abneigung gegen gewachsene und erprobte Formen kommt wiederum nicht überraschend für ein Milieu, in dem man alle früheren Epochen für mehr oder weniger finster, patriarchalisch, kolonialistisch und verbrecherisch und jeden positiven Geschichtsbezug für verdächtig hält. Es gehört alles zusammen: Formlosigkeit schon im eigenen Auftritt, Hybris, Ressentiment gegenüber der Vergangenheit gerade wegen der Ahnung, dass dieses Gestern meist in unerreichbarer Weise besser aussah, außerdem viel Geld und Entscheidungsgewalt, dazu die Möglichkeit, Kritikern gar nicht erst argumentativ begegnen zu müssen. Aus diesen Grundelementen entstehen verschiedene, aber untereinander ziemlich ähnliche Mischungen, in denen mal diese, mal jene Eigenschaft überwiegt.

Wenn die frühere Bundestagspräsidentin und neue Arbeitsministerin Bärbel Bas in blaukariertem Sackjackett mit rotem Rollkragenpullover repräsentiert, dann fällt das in die Kategorie der völligen Formenblindheit, kombiniert mit einer Wurstigkeit gegenüber dem Staat, mit dem diese Leute in Wirklichkeit nichts mehr anfangen können, auch wenn sie sich unentwegt auf ihn berufen. Formlosigkeit und Antiästhetik breiten sich nahezu zwangsläufig in allen Kreisen aus, deren Mitglieder weitgehend unter sich bleiben, jeden Spott für Hass & Hetze und damit für verfolgungswürdig halten, und die sich fast alle durch ähnliche Biografien ohne Spuren konventioneller Bildung auszeichnen.

Bei den Kiezblocks und Paletten handelt es sich um die Nachfolger der Zwingburgen, die Feudalherren in wirklich noch etwas düsteren Zeiten hoch über tributpflichtigen Bürgerstädten errichteten, also um einen gebauten Herrschaftsanspruch, bezahlt wie damals aus dem abgepressten Zehnten. Allerdings hingen und standen in diesen Burgen ab und zu passable und oft sogar exzellente Kunstwerke. Die Eiunrichtung des früheren Vizeparlamentspräsidentinnenbüros von Katrin Göring-Eckardt mit Topfgrünpflanze, fehlender Deckenverkleidung und Kantinengläsern auf dem Tisch stand für einen typischen Innenraum dieser Führungsschicht. Dort herrschte weißgott kein Mangel an materiellen Ressourcen – der Betrieb des Bundestages verschlingt insgesamt mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr – sondern eine kulturelle Nacktheit, nach außen gewendet von einer Politikerin, die zwar mit dem Begriff Repräsentation überhaupt nichts anzufangen weiß, die aber wie viele ihrer Kollegen unentwegt von ‚Gestalten‘ spricht, gern jombiniert mit der Wendung ‚wir als Gesellschaft‘. Ihr Wille, trotzdem irgendwie zu prägen, beschränkt sich noch nicht einmal auf die Gegenwart.

Wenn Gestalter den Gendarmenmarkt mit grauem Stein teuer veröden, die Kopie einer antiken Statue wegen zu viel Nacktheit aus einem Bundesamt entfernen, Denkmale des 19. Jahrhunderts schleifen und das Berliner Stadtschloss am liebsten wieder abreißen würden, dann bricht sich ihr Hass gegen das Gelungene Bahn, so, als wollten sie unbedingt den Satz von Karl Kraus bestätigen: „Die Hässlichkeit der Jetztzeit hat rückwirkende Kraft.“

All das gehört wie gesagt zusammen. Eine Stadt ist immer auch ein begehbares Gesellschaftsmodell. Man muss nicht nur Barock- und Gründerzeitfassaden anschauen, verlorene Stadtansichten und alte Steuertabellen studieren, sondern auch Fotografien der damals tonangebenden Schicht, man muss die Parlamentsreden nachlesen und die Literatur der Zeit: Es passte alles einigermaßen und im weitesten Sinn zusammen. Die Bürgerhäuser von 1880 und den folgenden frei Jahrzehnten stammen nicht nur aus dem Kaiserreich. Sie standen auch dafür. So, wie die Parklets, die Bundestagsreden, die äußere Erscheinung der allermeisten Funktionsträger, die Steuersätze und die ganz zeitgenössischen Kulturbauten sich zu einem weitgehend in sich harmonischen Bild fügen. Das Toilettenhaus am Kotti gehört ohne jeden Zweifel zu den Repräsentationsbauten Berlins und auch des Gesamtlandes, gerade in seiner umzäunten Ausführung.

Natürlich findet jeder mit nur geringen historischen Kenntnissen Zeitkritik in gewaltigen Mengen an Putten und Ornamenten, gerade bei Karl Kraus und Adolf Loos, dazu Spott über Zeitungsphrasen, Kritik an der Literatur und überhaupt am Stil beider Kaiserreiche, Hohn in Kübeln über hohe Häupter, die damals allerdings nur höchst selten zum Staatsanwalt rannten. Ja, ja, gab es alles. Alles bekannt, auch dem Autor dieses Textes. Samt und sonders archiviert. Aber kein Karl Kraus und kein Loos und kein Wedekind und kein Torberg konnte diese ästhetische Totalentkernung der Gegenwart absehen oder wenigstens schemenhaft vorahnen. Und wenn, sie hätten den Ornamenten ihrer Zeit von Herzen ein langes Leben gewünscht, den Phrasen und dem Kitsch. Sie wären heute eine Wohltat.

Der tiefste Grund der Staatshässlichkeit findet sich noch eine Stufe unter all den aufgezählten anderen Gründen, ohne dass etwas davon zurückzunehmen wäre. In der Tiefe deshalb, weil diese Veränderung wegen ihrer Ausmaße dem Blick der meisten Zeitgenossen entgeht. Damit einigermaßen harmonische Lebenswelten entstehen, braucht es eine von möglichst Vielen geteilte Vorstellung, was man als harmonisch, schön oder zumindest erträglich ansieht. Diese Vorstellung wiederum ergibt sich nicht von selbst, sie entsteht nur aus dem Grundgefühl der Bürger, dass es sich um ihre Stadt und ihr Land handelt. Das Gelungene braucht immer einen Ort, an den Menschen sich freiwillig binden wollen. Das ungefähr schrieb der Historiker Jörg Baberowski 2025 in einem Essay 2015 in der FAZ:

„Die Integration von mehreren Millionen Menschen in nur kurzer Zeit unterbricht den Überlieferungszusammenhang, in dem wir stehen und der einer Gesellschaft Halt gibt und Konsistenz verleiht. Wenn uns mit vielen Menschen nichts mehr verbindet, wenn wir einander nichts mehr zu sagen haben, weil wir gar nicht verstehen, aus welcher Welt der andere kommt und worin dessen Sicht auf die Welt wurzelt, dann gibt es auch kein Fundament mehr, das uns zum Einverständnis über das Selbstverständliche ermächtigt. Gemeinsam Erlebtes, Gelesenes und Gesehenes – das war der soziale Kitt, der unsere Gesellschaft einmal zusammengehalten hat.”

Worauf damals ein Sturm der Entrüstung im akademischen Milieu über Baberowski hereinbrach. In der Erwiderung des Historikers Andreas Frings, hier stellvertretend für viele andere zitiert, hieß es:

„Woher weiß Baberowski eigentlich, dass eine Gesellschaft diesen Zusammenhang braucht? […] Was verbindet heute eigentlich die Kassiererin von Schlecker mit dem Risiko-Controller der Deutschen Bank? Diese Frage soll keine Klischees bedienen, sondern nur deutlich machen, dass der ‚Überlieferungszusammenhang‘, sonst auch als ‚Leitkultur‘, als ‚Sinnzusammenhang‘ und ähnliches angesprochen, gar nicht nötig ist, um eine Gesellschaft zusammenzuhalten.“

Was das Ganze dann zusammenhält, dazu äußerte sich Frings nicht. Jedenfalls: Ein Land nach diesem Muster kann nicht nur keine gemeinsame Ästhetik hervorbringen. Es braucht auch keine mehr. Dann steht alles bereit für die Aufteilung in Zonen: hier Sperrholz und Pfähle im Asphalt, dort Stadtquartiere ohne Durchfahrtsblockaden, weil die Bewohner Automobile außerordentlich schätzen und auch sonst vom deutschen Staat nicht belästigt werden möchten, dazwischen Wohngegenden, aus denen sich jeder entfernt, sobald er kann, so, wie er öffentliche Verkehrsmittel und am besten die ganze Metropole meidet, die selbst ihre ehemals schönen zentralen Plätze verhunzt.

Dieser Tage ging die Klagemeldung über den schlechten Zustand des Wir-Gefühls durch mehrere Medien.

Das steht in einem gewissen Widerspruch zu der Behauptung, so etwas sei gar nicht nötig, und wer davon rede, der entlarve sich als dunkelzeitiger Reaktionär. Aber mittlerweile rücken gewisse Entwicklungen selbst Leuten in gentrifizierten Vierteln näher, die vor zehn Jahren noch fröhlich krähten: ‘Wir-Gefühl, Überlieferungszusammenhang, brauchen wir nicht, ab aus dem weißlackierten Gründerzeitfenster damit.‘

Vielleicht vergehen bei den Berufsbegriffsstutzigen noch einmal zehn Jahre, bis sie verstehen, dass das, was sie dann nun plötzlich doch für ein bisschen nötig halten, sich aber nicht mehr zusammensetzen lässt, wenn es einmal in Trümmern liegt. Dann hilft es auch nichts, einen Maschendrahtzaun um die Reste zu stellen. Weg ist weg.

Sie sollten also – welche Instanz auch immer – inständig darum bitten, dass es ihnen 2035 in ihrer Wohngegend noch gefällt.

Dieser Text erscheint auch auf Tichys Einblick.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Karsten Dörre

24.05.2025Kommunismus muss nicht schön aussehen. Haben weder Marx, Lenin noch Mao propagiert. Allein die Ideologie muss schön klingen. Kommunismus ist immer irgendwo weit da draußen, da hinten, in der Zukunft. Im Tod. Im Paradies.

Moshe Bohnenstroh

24.05.2025“… Die vorübergehende Vermüllung der Friedrichstraße … unter der grünen Bausenatorin Bettina Jarasch kostete das Land Berlin, also vorwiegend süddeutsche Steuerzahler, inklusive Abbau nach Anwohnerprotesten 2 818 291,70 Euro, wovon 156 200 Euro auf die Holzsitze und -tische entfielen.…”

Es würde zur Ehrlichkeit beitragen, wenn in diesem Zusammenhang erwähnt werden würde woher Frau Jarasch kommt. Sie ist keine Berlinerin! Sie ist eine typische zugezogene Westdeutsche. Aus dem provinziellen Süd(west)deutschland. Und von da kommen auch die meisten der Protagonisten, die Berlin zu dem machen, was aus Berlin mittlerweile geworden ist. Ein einziger Spielplatz westdeutscher Provinzdödel, die sich in der steuergeldfinanzierten Welt gegenseitig die Pöstchen zuschieben und die Berlin mit ihrer dümmlichen Provinzromantik belasten. Wenn es sein muss, auch durchaus mit einer für diese Klientel üblichen verlogenen Hinterhältigkeit. Siehe die Verleumdung des ostdeutschen (Ostberliner) Grünenabgeordneten Gelbhaar durch eine (süd)westdeutsche Verleumdungskampagne im RBB.

Albert Schultheis

24.05.2025Amerikanische Kollegen nannten das einmal den „white space“ zwischen den Dingen, der Kleber, das Bindegewebe sozusagen zwischen den Entitäten, der dem Ganzen eine Statik verleiht. Folglich sollte man sich tunlichst darum kümmern, also „manage the white space!“

Wo der Kleber fehlt oder man ihn vergammeln lässt, dort zerfallen Firmen, Gebäude und ganze Gemeinwesen, wie Schulen, Schwimmbäder, Stadtviertel, Parks, etc. Ganz besonders betroffen sind die altvorderen Almende, die einmal allen gehören sollten, aber heute gemäß soziakdarwinistischem Brauch von den Stärkeren beansprucht werden! Das ist eben auch eine Art der Kultur – eben die sozialistische linksgrün-versiffte Spielart von Kultur, vor der jeder flieht der kann. Gearscht sind die, die sich nicht davor in Sicherheit bringen können, sie entwickeln folgerichtig ihre eigene Art der Verachtung, der Ablehnung und des rebellischen Vandalismus. Es ist auch eine Art der machtlosen Revolution – eben nicht gegen die Verursacher ihrer ästhetischen Unterjochung sondern gegen deren Mach-Werke. Mir fällt dazu nur der alte linke Spruch ein: Macht kaputt, was euch kaputtmacht!

Oskar Krempl

24.05.2025Genauso eloquent wie traurig machende Beschreibung einer Gesellschaft, die sich selbst abschafft. Szenen aus dem Untergang.

Dr. Wolfgang Epple

25.05.2025„Die totale ästhetische Entkernung der Gegenwart“ . Für diese Formulierung haben Sie einen Preis verdient, Herr Wendt!

Anzumerken ist, dass nicht nur dem städtischen Bereich eine geschichtslose Verhässlichung angetan wird.

Für den nicht unerheblichen Teil der sogenannten Großen Transformation, den man „Energiewende“ nennt, werden in der Jetzt-Zeit ganze Landstriche ästhetisch totalentkernt. Vorzugslandschaften werden zu „Energielandschaften“ und dabei bis zur Unkenntlichkeit verhunzt und nivelliert.

Die Verhässlichung erreicht damit alle vom Menschen geprägte Habitate im weitesten Sinne, auch die im strengen Sinne bisher nicht bebaubaren fern der Wohnstätten.

Werner Bläser

25.05.2025Gedankensplitter:

– Historiker scheinen ein besonderes Talent dafür zu haben, sich zu überschätzen. Sie geben oft sehr weitreichende Urteile über Zeiten und Gesellschaften ab, von denen die Quellenlage mager ist. Ausserdem scheinen die meisten es nicht als notwendig zu erachten, einen intensiveren Blick in die benachbarten Sozialwissenschaften zu werfen. Für den famosen Herrn Frings jedenfalls scheint die Soziologie (mit ihrem grossen Themenfeld der „social cohesion“) völlig unbekanntes Terrain zu sein. Das ist in seiner Ignoranz schon fast amüsant. Wenn er ernsthaft meint, eine Kassiererin von Schlecker und ein Bank-Controller könnten nicht in der gleichen Kultur verwurzelt sein, dann kennt er wohl weder eine Kassiererin noch einen Controller (meine Frau ist zufällig Controllerin, und, obwohl in China geboren und aufgewachsen, ist die inzwischen deutscher als die wurzellose Mischpoke, die sich für unsere Elite hält; unser Sohn, auch in China herangewachsen, ist so preussisch, dass es selbst mir Biodeutschem manchmal zuviel wird).

– Eine Gruppe von Menschen ist per definitionem nicht denkbar ohne spezifische Eigenschaften oder Zweck, sowie eine Abgrenzung nach aussen. Sonst würde sich nur eine amorphe Masse ohne Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt und Solidarität konstituieren. Keine gemeinschaftliche Aufgabe, etwa soziale Unterstützung bedürftiger Mitglieder, wäre auf Dauer unumstritten und gewährleistet („warum soll ich für Fremde zahlen?). Das bedeutet nicht, dass die Gruppe nicht aufnahmefähig für neue fremde Mitglieder ist , die Grenzen also durchlässig sind. Aber der Anpassungsdruck lastet auf den Neuen, nicht auf der Gruppe; das ist eine soziologische Selbstverständlichkeit.

– In unserer Gesellschaft scheint es nicht nur ein Bildungs-, sondern auch ein Neidproblem zu geben. Inkompetenz allein ist offenbar kein psychologisches Problem für die Betroffenen. Es wird dann zum Ärgernis, wenn sie mit Kompetenteren konfrontiert werden, denn das führt automatisch zum Vergleich, zu Neid, und zu Abneigung; deshalb bleiben Inkompetente gerne unter sich – das sprichwörtliche „Management by Champignon, falls ein Kopf herausragt: Abschneiden – fasst dies zum Begriff. So findet man das Hässliche schön und das Schlechte gut – die Hauptsache für die Versager ist: es ist IHR Werk, nicht das von anderen, besseren.

– Wenn gewisse chinesische Touristen, oft Parteikader, durch die italienischen Touristen-Hotspots wie Florenz oder Venedig laufen, hört man in ihren Reaktionen auf das Gesehene oft Erstaunliches (meine Frau versteht natürlich, was die sagen). „Ach, Suzhou ist doch viel schöner, Venedig ist nichts Besonderes“, mag man noch als verständlichen Chauvinismus abtun; aber häufig regieren sie etwa in Florenz oder in Vicenza (Palladio!) mit Mitleid! „Seht die armen Italiener, sie wohnen in diesen uralten Gebäuden; können die sich keine Neubauten leisten“ (ich schwöre, das ist nicht von mir erfunden).

Wenn man wildgewordenen Ideologen mit Verachtung für Tradition und überkommene Bildung freien Lauf lässt, kommt das heraus, was man in vielen chinesischen und anderen Großstädten ertragen muss: Betonwüsten. Gottseidank hat man in China begonnen, umzudenken. Zwar sind viele alte Stadtviertel, etwa in Peking, wohl unwiederbringlich verloren, aber Beispiele wie Dali und Li Jiang zeigen, dass sie „es noch können“. Das Gefühl, in einem der alten Atriumhäuser (viele jetzt als Hotels genutzt) von Li Jiang aufzuwachen, in den Innengarten zu treten, die exotischen Pflanzen zu bewundern, und ausser Vogelgesang nichts zu hören, ist unbeschreiblich.

– Der Kontrast zwischen schön und hässlich wird einem in wenigen Regionen so deutlich vor Augen geführt wie in den USA. Gerade in Kalifornien sind viele moderne Stadtviertel in jeder Hinsicht völlig heruntergekommen. Wenn man dann im Südwesten San Franciscos die wunderschönen viktorianischen „Painted Ladies“ sieht, oder wenn man z.B. nach Santa Barbara kommt, fragt man sich, ob moderne Städtebauer möglicherweise pervers sind.

– Aber das ist eine Frage für einen Kompetenteren als mich. Da ich von meinem Wohnzimmer aus die begehbare Stadtmauer von Lucca sehe, die mich mit ihren alten Bäumen einlädt, beende ich das Räsonnieren über neureiche Schönheitsallergiker und gehe spazieren.

Otto Vidalli

26.05.2025Danke für diesen schönen Kommentar

Elisabeth Köster

25.05.2025Der Artikel lohnt sich schon wegen des Baberowski-Zitates. Es gilt eben auch für das Aufeinandertreffen von Ost- und Westdeutschland. Ich habe es erlebt, als ich 1991 bis 1994 in Erfurt als Leihbeamtin tätig war. Die unterschiedlichen Erfahrungswelten, aus denen wir kamen, machten das Gespräch mit den Kollegen jenseits des reibungslos laufenden „Dienstlichen“ schwierig. Der Kommentar einer Kollegin zu meinem Tiramisu war: „So lass ich mir den Kapitalismus gefallen!“ Aber noch etwas anderes sollte beleuchtet werden: Es gab schon lange vor Flüchtlingszustrom und Wiedervereinigung im Westen eine Erosion des Fundaments, das „zum Einverständnis über das Selbstverständliche ermächtigt.“ Dieses Fundament beruht vor allem auf Wissen um historische Zusammenhänge und der Ästhetik der historischen Epochen und damit auch auf Lerndisziplin. Das alles wurde schon in den 70ger Jahren im Westen in Frage gestellt. Wichtig wurden „Kompetenzen“, an was auch immer geschult. Wissen muss man seither nicht mehr viel. Es sollen ja alle Abitur machen können. Die mal 1981 von Helmut Kohl ausgerufene „geistig-moralische Wende“ fand nicht statt. Die zitierte Einlassung von Andreas Frings (Jahrgang 1975) ist ein typischer Beleg für die Entwicklung seither. Man schätzt die Gründerzeitwohnung, weiß nicht warum und ereifert sich über die Epoche als kolonialistisch und präfaschistoid.

Majestyk

27.05.2025@ Elisabeth Köster:

Einer der besten Kommentare den ich hier je gelesen habe. Nahezu das gesamte oppositionelle Milieu tut ständig so als habe die Selbstabschaffung Deutschlands nichts mit den kollektiven Lebensentscheidungen der Deutschen zu tun. Den wirtschaftlichen, bildungstechnischen, kulturellen, wie auch identitären Niedergang Deutschlands verursachen nur die Deutschen, keine Amerikaner, keine Briten, keine Russen, keine Moslems. Jetzt auf einmal reißen Leute den Mund auf, die geschwiegen haben als es hieß „Deutschland den Deutschen“ oder die zu den Freiheitseinschränkungen nach 9/11 nur meinten „Hast Du etwa was zu verbergen?“.

Keiner wollte mehr Industrie in seiner Umgebung haben, Kohle und Stahl können weg, so mancher der heute über den Strompreis jammert hat gestern noch gegen den Castor demonstriert oder seine Blagen freitags schwänzen lassen. Deutsche Kultur wurde doch bestenfalls noch als Folklore gepflegt. Irische oder türkische Volksmusik ist super, deutsche Volksmusik ist Bäh, nicht einmal mehr deutsch kochen schaffen die Deutschen. Abtreibung ist Menschenrecht, aber man empört sich übers Kükenschreddern.

Ich kann den ganzen Selbsbetrug nicht mehr ertragen, auch dieses sich in die verlogenen 80er oder 90er Jahre träumen. Diese Überhöhubg des akademischen Milieus all der „kann nichts, weiß aber alles besser“. Und was mich am meisten stört ist das komplette negieren des Prinzips Selbstverantwortung und dieses ewige gehorchen, nach oben buckeln und nach unten treten.

Ich sehe da auch kein Licht im Tunnel und der Aufschlag aus dem man vielleicht lernen könnte ist noch in weiter Ferne, da ist immer noch viel Luft nach unten.

Majestyk

26.05.2025Kakerlaken fühlen sich halt erst im Müll so richtig wohl. Und wenn man den Kakerlaken die Kontrolle über die Steuereinnahmen überläßt braucht man sich nicht wundern. Eine Reduzierung des Staates und die Umsetzung libertärer Ideen sind mit Deutschen aber nicht zu machen, auch nicht mit denen von der Opposition. Der Deutsche kann nur ständische Gesellschaft oder Sozialismus.

pantau

11.06.2025Figuren wie Oda Hassepass sind doch keine realen Menschen, das kann ich nicht glauben. Es sind meines Erachtens Konstrukte aus dem Geist der Satire heraus. Alles an ihnen incl. ihren Äußerungen scheint darauf optimiert zu sein, die Angriffsfläche für negative Reaktionen, von tiefgreifender Kritik bis hinunter zum Kalauer, zu maximieren. Was Thomas Bernard am Wiener diagnostizierte, nämlich eine ganz grundsätzliche und tiefe Perversität, scheint zumindest auf die linksgrüne Funktionselite zuzutreffen.

A. Iehsenhain

08.07.2025Wieder wahre Perlen von Ihnen, Herr Wendt (wenn auch bittere Ironie darin stecken mag): „Pollerbü“ oder auch die Formulierung „Die CDU in der Bezirksversammlung Kreuzberg-Friedrichshain verlangt den Abriss der Toilettenruine. Damit dürfte ihr Fortbestand gesichert sein“.

Wo die Garderobe von Barbel Bas erwähnt wird: In „Schutzpatron. Ein Kluftingerkrimi“ tadelt letzterer seinen Kollegen Hefele (anlässlich einer berufsbedingten Überwachungsoperation, welche gleichzeitig den feierlichen Anlass der Rückkehr einer wertvollen Monstranz markiert, ist eigentlich festliche Kleidung erwünscht) mit den Worten „Hosch Du Dich im Dunkle azoge?“

Ich bin an anderer Stelle neulich wieder auf das große Deckengemälde „Jesus als Weltenrichter auf dem Regenbogen“ in der Wieskirche bei Steingaden gestoßen. Jetzt dachte ich zunächst, der Regenbogen würde bei einer möglichen, künftigen Flurbereinigung durch die Woken als einziges davon übrigbleiben. Beim näheren Hinsehen aber die Feststellung: Der Regenbogen kommt zu sehr seiner natürlichen Farbgebung nahe, also – die Farben sind nicht giftig genug!