Die Durchsuchung bei dem konservativen Publizisten Norbert Bolz markiert einen Höhepunkt des staatlichen Kampfs gegen die freie Rede. Der eigentliche Skandal besteht in der selektiven Rechtsanwendung – und der politischen Rückendeckung dafür

Beginnen wir mit dem, was in der neuesten Steigerung des staatlichen Kampfs gegen Bürger und Verfassung bisher geschah, nämlich in der Berliner Justiz im Kampf gegen Norbert Bolz.

Anders, als jemand meinen könnte, der davon erfährt, dass vier Polizisten an der Haustür des Autors und Kommunikationswissenschaftlers läuteten und dem Professor einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Tiergarten unter die Nase hielten, handelte es sich hier nicht um einen plötzlichen Anfall des Obrigkeitsstaates, also gewissermaßen um eine Affekttat. Denn Norbert Bolz gefährdet nicht die Rechtsordnung, nicht grundsätzlich und schon gar nicht akut. So etwas erledigt in Berlin ein Duo aus Staatsanwalt und Amtsrichter. Das, was die Staatsanwaltschaft dem bekannten liberalkonservativen Geist vorwirft, ereignete sich schon im Januar 2024.Damals titelte die taz im Zuge der Aufwallung um die „Correctiv“- Geschichte über eine angebliche Wannsee-2.0-Konferenz: „AfD-Verbot und Höcke-Petition: Deutschland erwacht“. Bolz kommentierte die taz auf X mit der Feststellung: „Gute Übersetzung von woke: Deutschland erwache!“ Nun handelt es sich bei „woke“ um eine Slangvariante von „awake“, die sich tatsächlich mit „erwacht“ übersetzen lässt. Abgesehen davon wollte Bolz mit seinem Tweet die taz und die Öffentlichkeit allgemein darauf aufmerksam machen, dass sich die linke Zeitung ausgerechnet bei der Feier des eigenen Antifaschismus einer ziemlich bekannten NS-Losung fast wortwörtlich bediente. Etwas später fiel in der Redaktion offenbar auch der Groschen. Jedenfalls änderte sie die Überschrift. Der Kommunikationswissenschaftler schrieb also gewissermaßen an das woke Zentralorgan: „Das klingt ja fast wie ‘Deutschland erwache‘.“

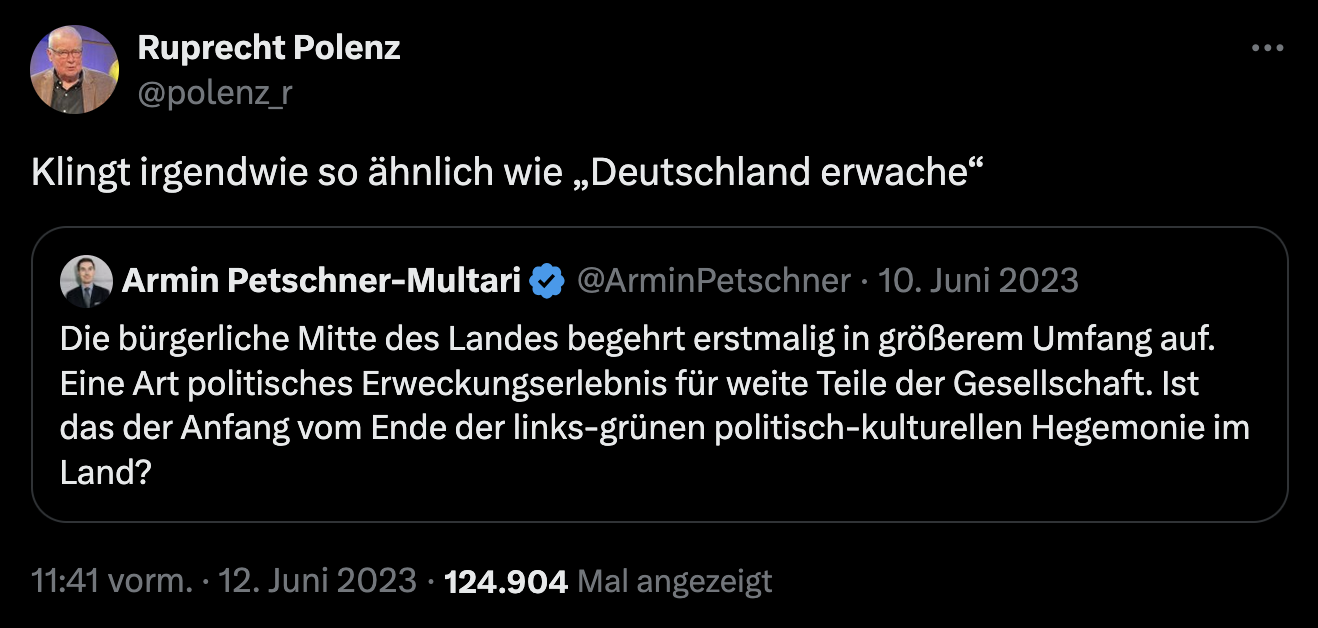

Also das gleiche, ja fast dasselbe wie der ehemalige CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, um den es hier noch gehen soll.

Den Kontext von Bolz‘ Kommentar kann sich jeder mit einer auch nur durchschnittlichen Fähigkeit zum sinnentnehmenden Lesen selbst erschließen. Das galt aber nicht für denjenigen, der den Publizisten bei der staatlichen Meldestelle „HessenGegenHetze“ verzinkte, nicht für die Beamten des Bundeskriminalamts, die hier ebenfalls etwas Strafbares erkennen wollten und nicht für die Staatsanwaltschaft Berlin, auf deren Tisch die Angelegenheit Monate später landete. Dort leitete jemand ein Ermittlungsverfahren gegen Norbert Bolz wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen den Paragraphen 86a des Strafgesetzbuches ein, also wegen Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen und Symbole. Das Gesetz erfasst übrigens auch Symbole und Losungen, die dem Original „zum Verwechseln ähnlich“ sehen. Nach der Justizlogik, dass es auf Kontext und höchstrichterliche Urteile zum Paragraphen 86a nicht ankommt, jedenfalls nicht in Berlin, hätte die Behörde auch gegen die taz ermitteln müssen. Das unterblieb allerdings wie durch Zauberhand.

Die Aufnahme von Ermittlungen allein genügte noch nicht. Am 29. April 2025, also ein Jahr und drei Monate nach der angeblichen Tat von Norbert Bolz, stellte ein Richter am Amtsgericht Tiergarten namens Lars Fricke auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus des Wissenschaftlers aus. Ein halbes Jahr später marschierte das Polizeiquartett schließlich auf dem Grundstück des emeritierten Professors auf. Warum so spät? Bekanntlich leiden Justiz und Polizei in Berlin unter chronischer Überlastung. Kürzlich konnte ein wegen Totschlags angeklagtes Clanmitglied einstweilen frei aus dem Kriminalgericht Moabit spazieren, weil die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift nicht rechtzeitig fertig bekam. Wegen ständiger Überforderung übersahen die Ordnungshüter auch die bei etlichen Hamas-Demonstrationen in der Stadt mitgeführten IS-Flaggen. Unter diesen prekären Umständen rutscht eben selbst eine extralegale Strafexpedition gegen einen konservativen Autor auf der Prioritätenliste ein bisschen nach hinten.

Wozu fuhren die vier Beamten eigentlich vor? Hausdurchsuchungen erfüllen den gesetzlichen Zweck, Beweismittel sicherzustellen. Norbert Bolz entwickelte über Jahre den lakonischen Kommentar auf X zu einer eigenen Kunstform. Er postet unter eigenem Namen und gehört zu den bekannteren Autoren des Landes, und er bestritt nie seine Urheberschaft an diesem Tweet. Die Beamten fertigten trotzdem einen Screenshot des besagten Tweets am Rechner des Durchsuchten an. Der unterscheidet sich selbstredend kein bisschen von einem Screenshot, den sie auch auf dem Revier am polizeieigenen Rechner hätten anfertigen können, und er sah auch genauso aus wie der Screenshot, der vor Jahr und Tag schon bei dem Denunziationsportal „HessenGegenHetze“ landete. Der Zweck der ganzen Aktion bestand also ganz offensichtlich nicht in der Sicherung eines Beweises für eine sowieso nichtexistente Straftat, sondern ausschließlich in der Einschüchterung. Einer der Polizisten riet Bolz nach dessen Worten, in Zukunft beim Schreiben ein bisschen mehr Vorsicht an den Tag zu legen.

Der Gesetzeszweck von Paragraph 86a liegt darin, ein Wiedererstarken des Nationalsozialismus zu verhindern. Am 15. März 2007 entschied der Bundesgerichtshof in einem Revisionsverfahren zu einem 86a-Fall: „Der Gebrauch des Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisation in einer Darstellung, deren Inhalt in einer offenkundigen und eindeutigen Weise die Gegnerschaft zu der Organisation und die Bekämpfung ihrer Ideologie zum Ausdruck bringt, läuft dem Schutzzweck des § 86a StGB ersichtlich nicht zuwider und wird daher vom Tatbestand der Vorschrift nicht erfasst.“ In seinem Beschluss vom 23. März 2006 stellte das Bundesverfassungsgericht zu einer Verfassungsbeschwerde im Zusammenhang mit einer Verurteilung wegen des Paragraphen 86a grundsätzlich fest, eine Strafbarkeit könnte entfallen, „wenn […] der Kontext der Verwendung ergibt, dass eine Wirkung auf Dritte in einer dem Symbolgehalt des Kennzeichens entsprechenden Richtung ausscheidet.“ Bei Bolz’ Eintrag auf X trifft genau das eindeutig zu, und das schon deshalb, weil er seinen Kommentar unmittelbar an das taz-Zitat heftete. Den Zusammenhang konnte also niemand überlesen.

In der Verfolgung einer Meinungsäußerung, die nach ständiger Rechtsprechung gegen kein Gesetz verstößt, liegt die erste, aber noch nicht die höchste Stufe dieses Justiz- und Politskandals in drei Teilen. Teil zwei besteht darin, dass es gar nicht so wenige Zeitgenossen gibt, die öffentlich NS-Parolen verwenden – und wegen der kein Staatsanwalt ein Verfahren eröffnet, von Hausdurchsuchungen ganz zu schweigen. Beispielsweise der oben zitierte frühere CDU-General Polenz. Im Gegensatz zu Bolz wies er niemanden auf dessen Nähe zum nationalsozialistischen Sprachgebrauch hin. Sein Kontext stellt sich etwas anders dar. Er antwortete auf einen Kommentar seines Unions-Parteifreundes, der auf X schrieb: „Die bürgerliche Mitte des Landes begehrt erstmals in größerem Umfang auf. Eine Art Erweckungserlebnis für weite Teile der Gesellschaft.“ Indem Polenz mit „klingt irgendwie so ähnlich wie ‚Deutschland erwache‘“ antwortete, drückte er seine bekannte Überzeugung aus, dass für ihn der Faschismus eine Handbreit rechts von Angela Merkel anfängt. Übrigens meldete sich der twitternde Altfunktionär zu Bolz mit der Auffassung, auf Kontext käme es hier gar nicht an. Kurzum, er argumentiert so, dass er jederzeit in einer spätbundesdeutschen Staatsanwaltschaft arbeiten könnte. Jedenfalls dann, wenn er heikle Feststellungen wie diese vermeidet:

Relativ anlasslos schrieb beziehungsweise sang „Deutschland erwache“ 2023 auch ein Antifa-Künstler, das heißt, einen ganz allgemeinen Kontext gab es: „Engagement und Ironie – Musik gegen Rechtsradikalismus.“ Dafür kassierte er kein Ermittlungsverfahren, sondern eine Förderung aus dem „Neustart Kultur“-Topf der damaligen Bundesministerin für Kultur und Medien Claudia Roth.

Durch Entscheidung der gleichen Staatsanwaltschaft Berlin, die Bolz besuchen ließ, blieb der Redakteur der Süddeutschen Zeitung Bernd Kramer unbehelligt, der Anfang 2025 auf X schrieb: „Carsten Linnemann ist bereits genervt vom ‚Brandmauergerede‘. In diesem Sinne: Sieg Heil, liebe CDU.“

Keinem Ermittlungsverfahren und erst recht keiner Hausdurchsuchung sah sich auch der baden-württembergische SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born ausgesetzt, der im August dieses Jahres ein Hakenkreuz auf seinen Stimmzettel gleich neben den Namen eines AfD-Kandidaten kritzelte. Laut Staatsanwaltschaft Stuttgart lagen „keine Anhaltspunkte für ein verfolgbares strafbares Verhalten vor“: Borns Hakenkreuzelei habe schließlich nicht öffentlich stattgefunden.

Landtagspräsidentin Muhterem Aras hielt den betreffenden Stimmzettel zwar in der Landtagssitzung hoch und richtete ihren empörten Blick auf die AfD-Fraktion, wo sie prima vista ganz selbstverständlich den Schuldigen vermutete. Aber das – also diese Öffentlichkeit – reichte den Juristen noch nicht für ein Verfahren. Denn der SPD-Politiker gehört genauso wie der SZ-Mitarbeiter zu dem Personenkreis, bei dem die Strafverfolgungsbehörde den Paragraphen 86a automatisch etwas großzügiger ausgelegt. Den Fall Born ordnete der Stern konsequenterweise unter „Kampf gegen rechts“ ein, wenn auch ein bisschen fehlgeleitet: „Ein SPD-Politiker will gegen die AfD aufbegehren – mit einem Hakenkreuz auf seinem Stimmzettel.“

Am 17. September antwortete die Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge bei „Maischberger“ auf die Frage, ob sie Markus Söders Wurst-Postings in sozialen Netzwerken genauso engagiert verteidigen würde wie gerade das Video von Annalena Baerbock mit Kaffeebecher in New York: „Das finde ich ein bisschen unästhetisch, aber er hat ja seine Fans. Deswegen: Jedem das Seine.“ Der Satz „Jedem das Seine“ stand bekanntlich auf dem Lagertor des Konzentrationslagers Buchenwald. Gewiss, es gab ihn schon im alten Rom. Aber auch der Satz „Alles für Deutschland“, für den ein Gericht den AfD-Politiker Björn Höcke wegen Verstoßes gegen Paragraph 86a zu einer Geldstrafe von 13 000 Euro verurteilte, fand sich auch schon vor der NS-Zeit zigfach im Sprachgebrauch. (Später übrigens auch, beispielsweise beim Spiegel, und zwar unbeanstandet). Auch gegen Dröge nahm die Justiz keine Ermittlungen auf.

Jeder Staatsanwalt, der es auch bleiben will, weiß natürlich, dass er wegen eines von Claudia Roth geförderten „Deutschland erwache“ oder dem Satz der Grünen-Fraktionschefin keine Ermittlungsakte anlegt. So wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart selbstverständlich erst einmal Ermittlungen eingeleitet hätte, wäre das Hakenkreuz von Hand eines AfDlers auf den Stimmzettel gelangt. Das muss ihnen niemand erst von oben mitteilen. Solche Dinge versteht man blind. Der Berliner Staatsanwalt, der Bolz verfolgen lässt, weiß selbstredend, dass er keine Anklage wegen Verfolgung Unschuldiger fürchten muss. Das Gleiche gilt für Richter Fricke.

Es finden sich nicht nur reihenweise Beispiele für Nichtermittlungen, sondern auch 86a-Verfahren ähnlich wie gegen Bolz, bei denen der Kontext dann wieder keine Rolle spielt. Der emeritierte Finanzwissenschaftler Stefan Homburg kritisierte 2024 auf X das Urteil gegen Höcke wegen „Alles für Deutschland“, indem er darauf hinwies, dass es sich erstens um einen „Allerweltsatz“ handle und zweitens um keine exklusive NS-Wortprägung. Dafür – also für Kritik an einer Justizentscheidung, die den inkriminierten Satz enthielt – verurteilte das Amtsgericht Hannover Homburg zu einer Geldstrafe von 10 400 Euro. Dass er den Satz erkennbar nur referierte (wie übrigens auch dieser Text hier), zählte für die Richter nicht als Argument.

Der Künstler Simon Rosenthal erhielt am 28. November 2022 einen Strafbefehl des Amtsgerichts Bamberg über 3250 Euro, in diesem Fall nicht wegen 86a, sondern wegen angeblicher „Volksverhetzung“, also §130 StGB. Warum? In einer Digitalcollage setzte sich Rosenthal 2021 mit dem Tweet des CSU-Landtagsabgeordneten Thomas Huber auseinander, der damals in Bezug auf Corona postete: „Impfen macht frei.“ Dass ein Politiker den ebenfalls nicht von den Nationalsozialisten erfundenen, aber ausgiebig gebrauchten Satz für eine mit staatlichem Druck betriebene Kampagne benutzte, fand der Künstler erschütternd. Allerdings behelligte Bambergs Justiz nicht etwa den CSU-Mann – sondern exklusiv dessen Kritiker. Der Bamberger Richter, der den Strafbefehl ausstellte, warf Rosenthal allen Ernstes vor, mit seiner Collage „German Mutant“ den Holocaust verharmlost zu haben. Rosenthal wehrte sich und erreichte einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft gab deswegen ihre Jagd nicht auf, sondern beantragte Revision. Erst das Oberlandesgericht verdeutlichte den Bamberger Verfolgern die Bedeutung der grundgesetzlich geschützten Kunstfreiheit – ganz abgesehen davon, dass hier jemand, ähnlich wie Bolz – den Gebrauch einer NS-Parole durch jemand anderes kritisierte, sich also den entsprechenden Satz gerade nicht zu eigen machte.

Um jedem Missverständnis vorzubeugen: Der Autor fordert nicht, dass Staatsanwaltschaften gegen Dröge oder den SZ-Redakteur ermitteln sollten. Sondern, dass sie Bolz, Homburg und andere in ähnlich gelagerten Fällen gefälligst in Ruhe lassen.

In den oberen Instanzen finden sich noch Juristen, die Verfassung und Rechtsprechung kennen. Es wäre falsch, der ganzen deutschen Justiz Fäulnis vorzuwerfen. Aber ein nicht gerade kleiner Teil stinkt mittlerweile erheblich. Mit kaum etwas anderem delegitimiert sich ein Staat so gründlich wie mit offenkundig selektiver Rechtsanwendung. Jeder, die Justizbeamten eingeschlossen, weiß, dass Norbert Bolz zu dem Personenkreis mit reduzierten Grundrechten gehört. Unter anderem wegen solcher unverzeihlicher Auftritte. Ebenfalls Homburg wegen dessen Wortmeldungen zu Corona-Zeiten. Ein Künstler, der einen coronaimpfbegeisterten Politiker vorführt, besitzt offenbar auch nur abgestufte Rechte.

Nun muss man erwähnen, dass auch die frühere Grünenvorsitzende Ricarda Lang, die taz (die schon 1989 getitelt hatte „Deutschland erwache!“) und der Sprecher des PEN Berlin Deniz Yücel die Ermittlung gegen Bolz samt Hausdurchsuchung kritisierten. Yücel sogar mit einer Formulierung, die ihm selbst ein Verfahren einbringen könnte.

Um so interessanter, wer sofort bereitstand, den staatlichen Übergriff auf den Wissenschaftler kleinzureden und sogar ausdrücklich zu loben. Auf der Plattform Legal Tribune Online (LTO) stellte ein Autor fest, die Polizei habe Bolz‘ Haus ja gar nicht durchsucht im Sinne von: durchwühlt, da sich der Beschuldigte kooperativ zeigte und die Beamten von sich aus an seinen Rechner ließ. Mit anderen Worten: Alles noch nicht einmal halb so schlimm, sondern eigentlich gar nicht. Außerdem zitierte der Schreiber den oben erwähnten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts selektiv und führte aus, auch eine ironisch-satirische Verwendung von Losungen wie „Deutschland erwache“ würde nicht vor Strafe schützen. Es sei denn, jemand gehört dem unantastbaren Milieu an. Das formulierte er natürlich nicht so, außerdem fehlten sämtliche in diesem Text aufgeführten Fälle, in denen die Justiz die Sachlage eben etwas anders sah. Eine Bewertung dieser bemerkenswerten Expertise durch den Staatsrechtler Ulrich Vosgerau lässt sich übrigens hier nachlesen.

Auf den LTO-Text stürzten sich wiederum dankbare Journalisten, um ihren Lesern mitzuteilen, dass es nichts zu sehen gäbe, und dass sie jetzt bitte weitergehen sollten, beispielsweise zur nächsten Empörungswelle über Friedrich Merzens Stadtbild-Aussage. Die nicht ganz neue, aber trotzdem festzuhaltende zweite Erkenntnis lautet also: Selbst bei einer noch so offensichtlich selektiven Handhabung von Paragraphen, selbst – oder gerade – angesichts einer bis in die Haarspitzen politisierten Justiz, finden sich immer Aufsatzschreiber mit Staatsexamen, die erklären, dass alles völlig korrekt zugeht. „Die Berliner Staatsanwaltschaft schützt das Recht“ wäre in diesem Fall eine kongeniale Überschrift gewesen.

Zu den Politikern, welche die Ermittlung und Durchsuchung in Sachen Bolz ausdrücklich verteidigten, gehört der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, indem er via Bild erklärte: „Naziparolen sind Straftatbestände, zu Recht“, und damit ernsthaft fingierte, Bolz habe nicht etwa die taz mit einem sarkastischen Kommentar darauf gestoßen, dass sie fast wortwörtlich eine NS-Wendung benutzt, sondern selbst bekenntnishaft eine Naziparole gebraucht.

Damit erschöpfte sich seine Wortmeldung noch nicht. „Da kann man versuchen, sich herauszureden und sagen, das ist Satire“, so der CDU-Politiker: „Das werden Gerichte klären, ob das der Fall ist.“ Nun muss ein Regierungschef nicht unbedingt den Unterschied zwischen Sarkasmus und Satire verstehen. Das tun nur wenige. Aber dass sich in Deutschland – jedenfalls bis jetzt gilt das nach einer apokryphen Schrift namens Grundgesetz noch – nicht der willkürlich Beschuldigte herausreden muss, sondern die Justiz ihm einen Gesetzesverstoß erst einmal nachweisen muss, das wenigstens sollte jemand wissen, der an der Spitze eines Bundeslandes steht. In der Bild setzte Kretschmer noch dazu: „Deswegen hat das überhaupt nichts mit Meinungsfreiheit zu tun.“ Das stimmt nun wieder, nur anders, als er meint.

Bei der Abkopplung größerer Teile der Justiz vom Grundgesetz handelt es sich nur um eine Katastrophe zweiter Ordnung. Den Rechtsstaat zerstören autoritäre Politiker. Beispielsweise Ministerpräsidenten, die mit dem endlos dehnbaren und unjuristischen Begriff Hass operieren, um dann Bürgern, die sich anders äußern als erwünscht, mit einer nicht näher bezeichneten Gewalt zu drohen.

Die Ausgangsbasis zur Massenverfolgung von Meinungen organisierte nicht die Justiz, sondern die Politik: eine Kette von „Meldestellen“, deren größte „HessenGegenHetze“ heißt. Sie gehört zum hessischen Innenministerium, sammelt und verteilt ihre Daten aber ohne erkennbare Rechtsgrundlage deutschlandweit. Seit ihrer Gründung 2020 gingen bei „HessenGegenHetze“ insgesamt 75 000 „Hinweise“ ein, viele davon von anderen Rädchen im Meldesystem wie den von der Bundesnetzagentur lizenzierten „Trusted Flaggern“. Die Hälfte sämtlicher Hinweise der letzten fünf Jahre entfiel allein auf das Jahr 2024.

Von Wiesbaden aus gelangte die Denunziation zu Bolz via BKA nach Berlin; von „HessenGegenHetze“ kam übrigens auch der Tipp, der zur Hausdurchsuchung bei dem Rentner Stefan Niehoff wegen des harmlosen Habeck-„Schwachkopf“-Memes führte. Die gleiche Sammelstelle reichte auch Anzeigen gegen den bei München lebenden Journalisten und Autor Collin McMahon weiter, zum einen, weil er das anti-nationalsozialistische Disney-Video „In The Fuhrers Face“ aus den vierziger Jahren auf X gepostet hatte, und zum anderen, weil er ebenfalls auf X Fotos veröffentlichte, die zeigen, wie hamasnahe Kräfte im Gazastreifen Brandballons starteten, um Wälder in Israel anzuzünden und diese Ballons mit Hakenkreuzflaggen versahen. In beiden Fällen wollte die Münchner Staatsanwaltschaft eine Verherrlichung des Nationalsozialismus erkennen. Sie beantragte zweimal eine Hausdurchsuchung bei McMahon, der er nur entging, weil die Ermittler auf Richter trafen, die ihnen, juristisch gepflegt, versteht sich, den Vogel zeigten.

Politiker, die Einrichtungen wie „HessenGegenHetze“ und andere schaffen, wünschen ganz offenkundig hohe Fallzahlen, um ein angeblich demokratiebedrohendes Anschwellen von „Hass und Hetze“ zu behaupten. Damit lassen sich wiederum die nächsten autoritären Maßnahmen begründen. Mit Leuten wie Michael Kretschmer geht die Durchsetzung dann wie das Brezelbacken. Auch wenn er vermutlich beteuert, dass niemand die Absicht hegt. Wie viele dieser Durchsuchungen und Ermittlungen überhaupt zu letztinstanzlichen Verurteilungen führen, darüber existiert im aufschreibwütigen Deutschland merkwürdigerweise keine Statistik.

Während die Causa Bolz vermutlich noch über mehrere Instanzen geht, rollt schon die nächste autoritäre Welle. Kürzlich erklärte das Berliner Kammergericht die Löschung eines LinkedIn-Kontos wegen eines impfkritischen Postings für rechtmäßig. Das Gericht meinte, es komme nicht auf richtig oder falsch an, sondern nur darauf, ob eine Meinungsäußerung im Gegensatz zur Weltgesundheitsorganisation (WHO) stehe. Der Bundestag stimmt am 6. November über ein Gesetz ab, das dem Staat große Eingriffsrechte einräumt, wenn jemand etwas veröffentlicht, was die WHO als „Desinformation“ einstuft. Wie sich jeder erinnert, hielt die (von einem ehemaligen kommunistischen Kader geführte) WHO seinerzeit Behauptungen, wie die über die „nebenwirkungsfreie Impfung“ (Karl Lauterbach) und die „Pandemie der Ungeimpften“ (Lauterbach, Markus Söder und andere) gerade nicht für Desinformation, obwohl sie vollumfänglich jede sinnvolle Definition des Begriffs erfüllten.

Gegen die Entscheidung des Berliner Kammergerichts legte der Staatsrechtler Dietrich Murswiek mittlerweile Verfassungsbeschwerde ein.

Was kann ein gewöhnlicher Bürger tun? Er kann schriftlich bei „HessenGegenHetze“ Auskunft darüber verlangen, ob und was diese Stelle über ihn speichert oder gespeichert hatte, und wenn ja, auf welcher rechtlichen Grundlage das geschieht. Auch der oben erwähnte Collin McMahon erfuhr davon nur durch Akteneinsicht. Wer weiß, wie viele sich in dem Register befinden, ohne etwas davon zu ahnen. Sollte die ministerielle Stelle nicht zufriedenstellend antworten, sollte man unter Berufung auf die Datenschutzgesetzgebung eine Klage anstrengen.

Wenn eine Maschinerie die Meinungsfreiheit zu planieren versucht, sollten Bürger ihr nach Kräften feine demokratische Steinchen ins Getriebe streuen.

Auch hier kommt es auf möglichst hohe Zahlen an.

Dieser Text erscheint auch auf Tichys Einblick.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Garibaldi

31.10.2025„Deutschlands stinkende Justiz“

Das ist kein Einzelfall!

Im rotrotgrünen Bremen mit seiner rotrotgrünen Justiz läuft es noch schlimmer.

Da reicht es Politikern von SPD und CDU an öffentlichen Wahlständen sachliche Fragen zu stellen, während man das zur Sicherheit auf Video filmt (um sich nicht unterstellen zu lassen man wäre ausfällig geworden).

Sofort waren Polizisten im Kampfanzug zur Stelle, um den Fragesteller (parteiunabhängig) ohne Angabe von Gründen zu einem Polizeibus zu schleifen und ihn dort lange festzuhalten. Angeblich um seine Personalien festzustellen. (Das, obwohl er dem CDU-Genossen bestens bekannt war)

Die SPD-verfilzte Staatsanwaltschaft weigert sich bis jetzt gegen die beteiligten Politiker und Polizisten zu ermitteln, obwohl das Video den Wahrheitsgehalt des Fragestellers bestätigte.

Stattdessen versuchte die Staatsanwaltschaft den Bürger zu nötigen, der ebenfalls mit der SPD völlig verfilzten Polizei das Video vor den Ermittlungen zur Verfügung zu stellen.

Leider ist man nicht so prominent wie Bolz und so gibt es keine Artikel darüber.

Karsten Dörre

01.11.2025„Im rotrotgrünen Bremen mit seiner rotrotgrünen Justiz läuft es noch schlimmer.

Da reicht es Politikern von SPD und CDU an öffentlichen Wahlständen sachliche Fragen zu stellen, während man das zur Sicherheit auf Video filmt (um sich nicht unterstellen zu lassen man wäre ausfällig geworden).“ – In der Öffentlichkeit dürfen Privatpersonen ohne Zustimmung des zu Filmenden keine Videosprachaufzeichnungen anlegen. Wird auf Aufforderung des zu Filmenden, das Filmen einzustellen, nicht Folge geleistet, liegt eine Verletzung der Datenschutzgrundverordnung vor. Dass die vor Ort befindlichen Polizisten nicht andere Polizisten rufen, sollte wohl Allgemeinwissen sein.

pantau

13.11.2025@Karsten Dörre

Sie sollten in die Staatsanwaltschaft Berlin wechseln. Ihr selektives Talent ist dort gefragt. Die Antworten von Politikern am Wahlstand von Bürgern, die kritische Fragen stellen, sind inwiefern ein vor medialer Verbreitung schützenswertes Gut? Dieses grüne DSVGO-Ungetüm ist genau dafür gemacht worden, um unter dem Vorwand von Rechten Recht zu schleifen und Untertanen zur Rechtleitung zu animieren.

oldman

31.10.2025Sehr gut beobachtet und eingeordnet. Und leider zutreffend. Sollte die Justiz nicht unabhängig von den aktuell Mächtigen – nur der Wahrheit verpflichtet – zum Wohle der Allgemeinheit agieren ? Irgendwie kommen einem Namen wie Freisler oder so in den Sinn.

Sebastian Wulf

31.10.2025Noch ist Deutschland kein faschistischer Staat, noch sind die Rechtswahrer in Bamberg und Berlin entweder Täter aus Überzeugung in der Sache oder Karrierenützlichkeit. Noch gibt es keine systematische politische Verfolgung.

Seit geraumer Zeit frage ich nicht mehr: „Wie konnte das passieren?“ Benedikt Lux von der grünen Bewegung hat es so erklärt: „Gemessen an dem, was vorher gelaufen ist, haben wir einen Riesenerfolg erzielt. Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht.“

Wo Anhänger totalitärer religiöser Überzeugungen ungehindert einwandern und sich ihresgleichen finden, werden politisch Verfolgte kein Asyl genießen.

Werner Bläser

01.11.2025Ich habe schon gelegentlich Publizisten darauf aufmerksam zu machen versucht, dass in rund der Hälfte der deutschen Bundesländer den Landesregierungen durch die Richterwahlgesetze ein ganz entscheidender Einfluss auf die Justiz eingeräumt wird. Leider hat niemand – so weit ich weiss – das Thema aufgegriffen; es ist halt eine etwas trockene Sache, sich durch Landesgesetze zu quälen.

Wir haben in Deutschland – lustigerweise – einen sehr ähnlichen Zustand, den wir vor einiger Zeit beispielsweise in Polen kritisiert haben. Aber entweder heisst hier die Parole „nur nicht das eigene Nest beschmutzen“ oder aber „quod licet Iovi non licet bovi“.

– Es gab vor einiger Zeit auch ein Debättchen, ob der Nationalsozialismus überhaupt rechts, oder nicht eher links gewesen sei. Ich halte solche Debatten für relativ wenig fruchtbar, da sie letztlich keinen Unterschied in der Erkenntnis ausmachen. Für mich ist entscheidend, ob jemand sich demokratisch-rechtsstaatlich verhält oder faschistisch-stalinistisch. Egal, ob Faschisten rechte Kommunisten oder Kommunisten „rotgetünchte Faschisten“ sind (in diesem Sinne haben sich bekanntlich Kurt Schumacher und Habermas geäussert), im Ergebnis bleibt es gleich.

Was aussieht wie ein Faschist oder Stalinist, sich verhält wie einer, stinkt wie einer – das ist einer.

Und beide Systeme sterben nicht aus natürlichen Umständen, durch Einsicht oder Wandel. Sie brauchen den Untergang, entweder durch einen verlorenen Krieg oder den ökonomischen Ruin. Deutschland läuft auf letzteres zu, in Riesenschritten.

Wenn Wirtschaft, Steuereinnahmen, Infrastruktur, Währung… am Boden liegen, dann „isch over“.

Dann wird die Lage für Repräsentanten des gegenwärtigen Systems ungemütlich werden.

Richard

02.11.2025Wieder ein herausragender Artikel, der anhand von zahlreichen gut gewählten Beispielen belegt, an welchen Ecken es in Deutschland ganz erbärmlich stinkt.

Für das skandalöse Verhalten der Staatsanwaltschaften und Richter in den aufgezeigten Fällen sehe ich nur zwei mögliche Erklärungen:

1. Vorsätzliche Verfolgung Unschuldiger (§344 StGB) aus politischen Gründen.

2. Mangelnde intellektuelle Eignung für den Beruf des Richters oder Staatsanwalts.

Was die zutiefst empörenden Äußerungen von Kretschmer anbelangt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er sie nur aus reiner Dummheit gemacht hat.

Horst Jungsbluth

11.11.2025In Berlin -wo sonst?- hat 1989 der mit gütiger Hilfe der SED an „die Macht“ gelangte SPD/AL-Senat sofort nach dem Start nach einem Strategiepapier mit gefälschten Vorschriften!!! und unzutreffenden Gründen völlig unbescholtene Bürger unter schlimmstem Missbrauch der Verwaltungsgesetze und mit Assistenz des erwähnten AG Tiergarten wie Verbrecher verfolgt, während diesen der „rote Teppich“ ausgerollt wurde, da sich so famos zur Einschüchterung der Bevölkerung eigneten und die Justizsenatorin sowieso „Täter interessanter als Opfer“ fand. Der Vorsitzende der 16. Kammer des VG Berlin, der gerne seine Beisitzer austauschte, fällte wohl Hunderte von rechtswidrigen Fließbandurteilen, während sich die Kriminalität wie eine Seuche in Berlin ausbreitete und wir erleben gerade jetzt in Neukölln, wie politisch verhindert werden soll, dass sie bekämpft wird.

Ein treuer Leser

29.11.2025Danke für diesen Artikel. Ich habe die Inspiration aufgegriffen und ein Auskunftsersuchen nach DSGVO an „Hessen gegen Hetze“ gestellt. Bin gespannt …