Alexander Wendt, Jörg Hackeschmidt und Dirk Walter besprechen neue Bücher von Michael Klonovsky, Raphael Bonelli und Peter Niebergall

Dem Leben Glanz verleihen, darauf stoßen wir an

Michael Klonovsky erzählt in seinem Buch „Bei Tische altert man nicht“ vom Essen, Trinken, Tafeln – und der Freude, ab und zu über die Stränge zu schlagen

von Alexander Wendt

In seiner seit vielen Jahren laufenden Chronik „Acta diurna“ und in etlichen seiner Bücher neigt Michael Klonovsky zu Galligkeit. Bekanntlich macht selbsterzeugte Bitterkeit bestimmte Brocken überhaupt erst halbwegs verdaulich. Das gilt für das geistige System genauso wie für den Körper. Steigern sich die Zumutungen, dann läuft einem, wie der Volksmund weiß, gelegentlich die Galle über. Damit schädigt sich der Organismus ab einem bestimmten Punkt selbst, im schlimmsten Fall bis zur Selbstvergiftung. Es sei denn, man führt sich ab und zu zum Ausgleich ausgesucht gute Dinge zu. Auch das gilt für Geist und Körper gleichermaßen. An diese notwendige und geradezu lebensrettende Balance erinnert Michael Klonovsky mit seinem neuesten Buch „Bei Tische altert man nicht. Gastrosophische Unbotmäßigkeiten wider die Abstinenz, das Maßhalten, die Büßerkost und andere Irrlehren“. Sein Text schafft den Ausgleich zum Schädlichen sowohl auf der metaphorischen als auch auf der ganz handfesten Ebene. Metaphorisch, weil er einen weltversöhnlichen, tröstlichen Text serviert, leicht wie ein kühler Grauburgunder an einem warmen Juniabend. Und ganz unmittelbar, weil es um schöne Dinge und Rituale geht, mit deren Hilfe sich viele gesellschaftliche Übel aus- und sogar kurzzeitig fernhalten lassen: gut gedeckte Tafeln, Essen, Trinken in Gesellschaft. Kurzum, das, wofür der Autor den schönen Oberbegriff „Gasterei“ verwendet.

Der titelgebende Spruch a tavola non si invecchia stammt aus einem Kulturraum, dessen Verdienste für die menschliche Genussfähigkeit die Leistungen anderer Weltgegenden übersteigen. Das bezieht sich nicht streng auf das heutige Italien, sondern auf die ganze ehemals von Rom aus regierte mediterrane Welt, der wir das Olivenöl verdanken, den Wein, den hoch kultivierten Käse, aber auch den Tisch, das Gastmahl, das Bacchanal und überhaupt die Figur des Bacchus, Beiname Dionysos, der sich den Trank nicht einverleibt, um den einfachen Durst zu stillen, sondern aus reiner Freude (was ihn nicht umbringt, schließlich handelt es sich um einen Gott, einen populären noch dazu).

Was den Autor von „Bei Tische altert man nicht“ und vermutlich auch viele andere anzieht, liegt nicht nur im Wein, sondern in dem, was dazu gehört: ein Tisch, Stühle, vielleicht Brot und Oliven, Mitgenießer oder zumindest der Blick in die Landschaft, die einem Einzelnen Gesellschaft leisten kann, wenn sie einige Voraussetzungen erfüllt. An diesem einfachen Arrangement hat sich seit archaischen Zeiten nichts verändert. „Ich befand mich […] einmal an der italienischen Westküste auf dem Weg von Genua zur Fähre nach Elba und machte irgendwo zwischen Livorno und Cecina Halt, in einem kleinen, schmucklosen Lokal direkt am Strand, das auf Stelzen ruhte, unter denen das Wasser ans Ufer brandete“, heißt es bei Klonovsky zu Beginn. „Drinnen befanden sich ein paar quadratische Holztische mit weißen Decken und einfachen, kopfüber stehenden Gläsern darauf, vor großen Fenstern, durch die man aufs Meer blickte. Auch dieser Anblick war vollendet.“

Er kommt auf die Verfeinerung zu sprechen, und das kurzweilig und kenntnisreich, ja mit Liebe. Aber Fortentwicklung ruht auf diesem Urgrund: Irgendwann kam der Genuss in die Welt und das Bedürfnis, ihn mit anderen zu teilen. Wir erfahren, was trocken gereiftes Fleisch von gewöhnlichem unterscheidet, und warum auf der Qualitätsskala von 5 bis 12 schon bei 9 plus das Paradies beginnt. Michael Klonovsky beschreibt es so, dass der Rezensent, ein Vegetarier, sich diese Sorte vormerkt, sollte er doch irgendwann wieder ein Steak probieren. So erzählt der Autor auch über Olivenöl, Krustentiere, Käse, Whisky und natürlich den Wein, denn: „Ein Tisch ohne Wein darauf hat etwas Trostloses, Asketisches, Ungeselliges, Abweisendes, ja Krankenhausmäßiges.“

Der besondere Vorzug dieses Buchs liegt darin, dass Michael Klonovsky, wie schon erwähnt, von den guten Dingen erzählt, statt über sie zu referieren. Schilderungen der Genussmittel und ihrer Besonderheiten, Einsprengsel aus der Geschichte (welche historischen Gestalten zusammen tafelten, das unterhält immer), erhellende Betrachtungen zur Geschichte der Esskultur und seine eigene Annäherung an den idealen Geschmack gehen im Buch fließend ineinander über. Sein Autor beherrscht das Parlando, er schreibt, wie man auch bei und nach Tisch redet, um die anderen zu unterhalten, nämlich so, dass sie gern mehr hören würden als weniger.

Apropos mehr statt weniger: Niemand findet zu einem guten Maß, der nie im Leben vom Überfluss kostet. „Kein Dichter hat je die Enthaltsamkeit besungen“, heißt es in dem Kapitel über Wein – aber das gilt auch für alle anderen Abschnitte. Warum es zu den guten Lebenserfahrungen gehört, zumindest ab und zu aus dem Vollen zu schöpfen, erfährt der Leser vom Begründer der systematisierten Küche Jean Anthelme Brillat-Savarin, der meinte, auch die „schmackhafteste Seltenheit“ wirke „nur im Übermaße“: Sonst werde nämlich „die erste Erregung der Gäste durch die Furcht gehemmt, nur spärlich bedient zu werden“. Dazu erwähnt Klonovsky zum einen Otto von Bismarck, der einmal in einem Brüsseler Restaurant 175 Austern auf einen Ritt verspeiste, und flicht dann eine der Anekdoten ein, die das Buch so kurzweilig machen, nämlich, wie Brillat-Savarin einmal einem Herrn namens Laperte, Aktuar am Bezirksgericht, der sich beklagte, nie genug Austern zu bekommen, zum Essen bis zur Sättigungsgrenze bat: „Ich lud ihn ein, mit mir am anderen Tag zu speisen. Er kam. Ich leistete ihm Gesellschaft bis zum dritten Dutzend, dann stoppte ich. Er kam bis 32 Dutzend, was eine Stunde dauerte, denn sein Diener, der die Schalen öffnete, war nicht sehr geschickt.“

Neuerdings verbreiten Gesundheitsexperten, beim Alkohol sei jedes Maß schon ein Übermaß, jeder Tropfen schade, weshalb der Mensch grundsätzlich seine Finger davon lassen sollte. In der letzten Zeit erschienen auch etliche Traktate – nicht von Dichtern – zum Lob der permanenten Nüchternheit. Jeder wie er will, solange er anderen sein Bekenntnis nicht aufzwingt. Michael Klonovsky macht allerdings auf ein grundlegendes Missverständnis aufmerksam, nämlich die Auffassung, beim Essen und Trinken ginge es vor allem oder sogar ausschließlich darum, den eigenen Körper zu schonen. Diese Asketen weist er darauf hin, dass zum Leben ein bisschen mehr gehört als Risikovermeidung:

„Selbstverständlich trinkt kein Mensch, weil er meint, es sei gesund, sondern weil ihm das Trinken ein erhebliches Vergnügen bereitet. Die Frage: ’Wieso trinkst du Alkohol? Es ist doch ungesund’ wäre ungefähr vergleichbar mit der Frage an einen Alpinisten, warum er auf Berge steige, das sei doch gefährlich. Es steht bei diesen angeblich ungesunden oder gefährlichen Beschäftigungen etwas auf der sogenannten Habenseite, das sämtliche Einwände wegwischt. Jemand sollte den Verzichtsaposteln erklären, daß man insbesondere den Wein nicht trinkt, um sein Leben zu verlängern, sondern um ihm einen besonderen Glanz zu verleihen.“

Zum eigenen Genuss, schreibt er, komme noch der gemeinschaftsstiftende Aspekt:

„Denn dieses gemeinsame Trinken gestatte es, daß Menschen sich schnell von einer Gruppe, Beziehung, Geschäftsverbindung oder einem Lebensstil zum nächsten wenden, daß sie immer neue Institutionen und Zusammenschlüsse schaffen könnten und – bei aller Verschiedenheit – friedlich miteinander umgingen, ohne daß es einer besonderen Loyalität gegenüber einer Bruderschaft oder einem Stamm bedürfte. Die Fluidität der westlichen Gesellschaften wurde gewissermaßen vom Trank erzeugt.“

Ab und zu die Erfahrung der Fülle machen, das bedeutet nicht, sich zu ruinieren, und damit die eigene Genussfähigkeit vorzeitig zu beenden. Brillat-Savarin bemerkte einmal, das Tier fresse, der Mensch esse, aber nur der gebildete Mensch esse mit Verstand. Für das Trinken gilt das Gleiche. Also gibt Michael Klonovsky, Gastgeber, Weintrinker und Radsportler, auch Empfehlungen, wie sich das gute Leben ausdehnen lässt. „Was aber soll ein Mensch fortgerückten Alters zugunsten seines Leibes tun?“, fragt er, um zu antworten: „Zunächst einmal aufhören, ihn zu ignorieren. Sie sind der einzige Freund Ihres Körpers, er hat sonst keinen. Selbstverständlich soll der Mensch gut essen, aber niemals besinnungslos. Sich möglichst viel im Freien bewegen. Schwimmen gehen, auf einen Berg steigen. Nebenher hundert Liegestütze und hundert Sit-ups, verteilt über den Tag (es muß ja niemand dabei zusehen).“

Es muss auch niemand das ganze Programm absolvieren, für den Punkt gilt das gleiche wie bei den Krustentieren, Käsesorten und geistigen Getränken. Hier wie da, so der menschenfreundliche Rat, sollte man gut mit sich selbst umgehen. In der Süddeutschen schrieb eine Journalistin vor kurzem, das Sterben von deutschen Weingütern sei eine gute Nachricht, weil dann auch weniger Menschen an Alkohol stürben. Sie forderte, die ganze Gesellschaft müsse vom Trinken loskommen, und versicherte: Wir schaffen das. Die selbe Autorin gehörte in der Coronazeit übrigens zu den eifrigsten Befürwortern von Lockdown und Hausarrest. Wer sein Glas erhebt, tut es also nicht nur für sich, sondern auch gegen ein bestimmtes Meinungsmilieu. In dieser Hinsicht ist das Buch dann doch nicht völlig unpolitisch. Prosit, Cheerio, Santé.

Michael Klonovsky „Bei Tische altert man nicht. Gastrosophische Unbotmäßigkeiten wider die Abstinenz, das Maßhalten, die Büßerkost und andere Irrlehren“, Edition Sonderwege bei Manuscriptum, 2025, 126 Seiten, 15,90 Euro

Verschwunden und wieder aufgetaucht: Gómez Dávilas scharfe Sätze

von Alexander Wendt

Dank Michael Klonovsky kam ein Buch zustande, das ebenfalls Aufmerksamkeit und Leser verdient: eine Neuausgabe der Aphorismen des kolumbianischen Philosophen Nicolás Gómez Dávila. Eine Auswahl aus dem dreibändigen Gesamtwerk des Katholiken, Reaktionärs und exzellenten Stilisten stellte Klonovsky 2007 schon einmal für den Reclam-Verlag zusammen. Der Band verschwand, wie das Nachwort erklärt, im Jahr 2019 „auf eine sehr deutsche Weise“: Ein Tugendwächter verlangte damals von dem Verlag eine Stellungnahme, warum man „dem Gauland-Redenschreiber“ erlaube, ein Buch herauszugeben. Zwar existierte 2007 die AfD noch gar nicht, und Michael Klonovsky schrieb noch für den Focus. Reclam parierte trotzdem, nahm die Anthologie aus seinem Programm und löschte sie zusätzlich, sicher ist sicher, aus der Verlagschronik.

Klonovskys kenntnisreiche Zusammenstellung ergibt einen „Dávila für die Manteltasche“, ideal für alle, die das Werk des 1994 verstorbenen Kolumbianers noch nicht kennen, wegen der Gliederung in thematische Abschnitte aber auch empfehlenswert für alle, die sich neben der Dávila-Gesamtausgabe noch eine handliche Version wünschen. Wer ihn liest oder wieder liest, der staunt, wie gut viele seiner Aphorismen zur Gegenwart passen, obwohl oder gerade weil ihr Autor nie zeitgemäß sein und keine politischen Botschaften verschicken wollte. Der hoch gebildete Skeptiker führte vielmehr ein lebenslanges Selbstgespräch, das er zum Glück festhielt. Ein Dávila-Satz lautet: „Gewalt reicht nicht aus, um eine Zivilisation zu zerstören. Jede Zivilisation stirbt an der Gleichgültigkeit gegenüber den ihr eigentümlichen Werten, die sie begründen“. Über die Eigentümlichkeit der westlichen Kultur schrieb der Einsiedler-Philosoph so scharfsinnig wie nur wenige seiner Zeitgenossen.

Ende Legende

Ein Sammelband demontiert deutsche Geschichtsmythen

von Alexander Wendt

Bei seinem Türkei-Besuch verkündete Außenminister Johann Wadephul, das deutsche Wirtschaftswunder sei auch türkischen Gastarbeitern zu verdanken (die in Wirklichkeit erst ab 1961 in die Bundesrepublik kamen); eine Berliner Linkspartei-Politikerin forderte kürzlich das Wahlrecht auch für Nicht-Staatsbürger mit der Begründung, Migranten hätten beim Wiederaufbau Berlins geholfen. Akademische Stichwortgeber geben sich seit Jahren Mühe, die deutsche Kolonialzeit als exklusive Geschichte von Verbrechen und Kulturgut-Raub neu zu schreiben. Der Sammelband „Deutsche Legenden“ kommt deshalb gerade richtig, um dem wachsenden Gebiet der „Fake History“ (Egon Flaig) etwas entgegenzusetzen. Seine acht Autoren demontieren Geschichtslegenden, die nicht zufällig oder aus Versehen zustande kommen, sondern strategische Zwecke verfolgen. Einen besonderen Schwerpunkt des Buchs bildet die Auseinandersetzung mit der Konstruktion einer erdrückenden weißen Kolonialschuld, die Postkolonialismus-Theoretiker wie Jürgen Zimmerer in ihrer Dimension in die Nähe des Holocaust zu rücken versuchen.

Peter J. Brenner schreibt die Geschichte der Benin-Bronzen, die sich eben komplexer und sehr viel anders liest als das, was Claudia Roth und Annalena Baerbock mit der Übergabe der Figuren an Nigeria zur angeblichen Wiedergutmachung (gegenüber einem Land, das nie deutsche Kolonie war), daraus machten. Mathias Brodkorb widmet sich dem „postkolonialen Narrativ“ vom immer schuldigen Westen und dem zur Idylle verklärten Afrika, Michael Klonovsky seziert die mittlerweile staatsoffizielle Erzählung vom deutschen Genozid an den Herero im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Die innerdeutsche Aufteilung in deutsche Fremdenfeinde und unterdrückte Migranten nimmt sich Alfred Schlicht vor; mit der schon ziemlich alten Legende, Hitler und die NSDAP seien bis 1933 überwiegend vom Großkapital finanziert worden, befasst sich Rainer F. Schmidt. Artur Ponsonby wirft einen Blick auf die britische Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg, deren Darstellungen bis heute nachwirken. Der Sammelband aus der Edition des Buchhauses Loschwitz handelt von Geschichte, Geschichtsschreibung – und dem Aufbau moderner Mythen für gegenwärtige Zwecke. Das macht ihn zu einem hoch aktuellen Buch.

Deutsche Legenden. Wer schreibt unsere Geschichte?

Wie man dem moralischen Narzissmus des Wokeismus entgeht — und sich von dysfunktionalen Tabus nicht einschüchtern lässt

Der Psychiater Raphael M. Bonelli legt eines der wichtigsten Bücher des Jahres vor: Er klärt auf, warum alte, funktionale Tabus wichtig sind — und wie linksautoritäre dysfunktionale Tabus als schleichendes Gift in der Demokratie wirken

Von Jörg Hackeschmidt

Jordan Peterson ist einer der erfolgreichsten Autoren und public intellectuals weltweit. Und das durchaus zu Recht. Interessant ist, dass Peterson das politische und gesellschaftliche Geschehen hauptsächlich von der Warte des Psychiaters aus betrachtet. Offensichtlich lassen sich viele Zeitphänomene mit dem Handwerkszeug der klinischen Psychiatrie gut entschlüsseln. Einen ähnlichen Weg beschreitet der Wiener Psychiater und Neurologe Raphael M. Bonelli. Der Mediziner, geboren 1968, verfasste nicht nur Bestseller zu Themen wie: „Bauchgefühle: Wie sie entstehen. Was sie uns sagen. Wie wir sie nutzen“ oder: „Die Kunst des Ankommens: Wie wir unseren Platz im Leben finden“. Er betreibt auch einen viel gesehenen YouTube-Kanal. In Wien arbeitet er als systemischer Therapeut.

Sein jüngstes Buch „Tabu. Was wir nicht denken dürfen und warum“ schlägt einen politischeren Ton an als seine bisherigen Veröffentlichungen. Bonelli betritt damit sozusagen Jordan-Peterson-Gelände. Und das tut er mit Verve und offenem Visier. Wie man auch auf YouTube verfolgen kann, verlor er ganz offensichtlich beim Blick auf die Debattenkultur, das Verhalten vieler sogenannter Leitmedien und das übergriffige Verhalten der tonangebenden Kreise in den Parteien seine Langmut. Ganz offensichtlich ist die Situation in Österreich nicht wesentlich anders als bei uns in Deutschland.

Das Buch zeichnet sich durch eine kompakte Darstellung aus. Bonelli schreibt in einem eingängigen, leicht konsumierbaren Stil. Schon zu Beginn redet er nicht um den heißen Brei herum, sondern setzt mit der Rede von US-Vize-Präsident J. D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2025 über Meinungsfreiheit gleich ein Ausrufezeichen. Vance warf dem EU-Establishment und den deutschen „Mitte“-Politikern vor, die eigenen Werte, namentlich die Meinungsfreiheit, zu verraten, indem sie den demokratischen Diskurs mehr und mehr unterbinden. Diese Rede, so Bonelli, sei ein klassischer Tabubruch gewesen, was man sowohl an den Reaktionen der anwesenden deutschen Politiker gesehen habe, als auch an den Reaktionen normaler Bürger. Die Reaktion außerhalb dieses Milieus lautete: Großartig, endlich sagt es einer! Wenn ich das sage, steht die Polizei vor der Türe! Die woke Mauer bekam Risse. Vance stellte gleichzeitig die Stigmatisierung unwillkommener Meinungen und die politisch gewollte Tabuisierung dieser Praxis bloß.

Natürliche Tabus versus dysfunktionale Tabus

In den folgenden Kapiteln erklärt Bonelli die psychologischen, historischen und politischen Dimensionen von Sprach- und Handlungsverboten, und analysiert, was er sieben große Tabus der Gegenwart nennt. Außerdem erklärt er die psychologischen (und politisch-manipulativen) Mechanismen, die dafür sorgen, dass Tabus tabu bleiben.

Dabei unterscheidet Bonelli zwischen funktionalen, positiv wirkenden Tabus, die in der Regel sehr alt sind und in fast allen Kulturen auf ähnliche Weise gelten, und dysfunktionalen Tabus, die „künstlich gemachte Produkte politischer Interessen“ sind. Funktionale oder natürliche Tabus beinhalten das Inzestverbot, die Stigmatisierung von Mord, Pädophilie oder die Verletzung der Totenruhe. Diese natürlichen Tabus orientieren sich an einer unumstößlichen, objektiven Wahrheit. Sie geben uns Menschen, so Bonelli, „natürliche Orientierung“ und bilden darüber hinaus die Grundlage menschlichen Zusammenlebens, den Rahmen einer konstruktiven Weiterentwicklung menschlichen Zusammenlebens. Und sie schaffen zum anderen Freiraum für die Weiterentwicklung des Individuums — was auf den ersten Blick überraschen mag, sich aber schnell als logisch erweist.

Ganz anders verhält es sich mit politisch gewollten, dysfunktionalen Tabus. Sie dienen dem Machterhalt bestimmter Gruppen, indem sie das klare Denken und Sprechen angreifen. Sie spalten oder zersetzen Gesellschaften und schränken die Rede-, Gedanken- und Meinungsfreiheit ein. Sie dienen dem Machterhalt, und beschneiden grundlegende Freiheiten und die Würde des Einzelnen. Dysfunktionale Tabus zersetzen den „inneren Kompass des Menschen“, und — wie Bonelli sich nicht scheut, eher unwissenschaftlich zu resümieren –, sie „korrumpieren das Herz“. Deshalb, weil sie ihre Untertanen zum Reden gegen die eigene Wahrnehmung zwingen, stützen sich autokratische und totalitäre Systeme so gerne und vehement auf eine Vielzahl dysfunktionaler Tabus und diverse Sorten von „Neusprech“ (George Orwell). Dysfunktionale Tabus fungieren als reine Herrschaftsinstrumente einer Minderheit, die das Nachdenken über gesellschaftliche Probleme und den Kurs eines Gemeinwesens oder einer Nation unterbinden sollen.

Tabus sind nicht gleichwertig

Raphael Bonelli widmet sich beispielhaft sieben „Tabus, die keiner braucht“, darunter dem demografischen Tabu, dem Migrations-Tabu und dem Gottes-Tabu. Mit Blick auf die bis heute nicht sachlich und konstruktiv geführte Migrationsdebatte zitiert Bonelli den (linksliberalen) US-amerikanischen Journalisten Christopher Caldwell, der schon 2009 in einem berühmt gewordenen Buch die Frage stellte: „Kann Europa gleich bleiben mit anderen Menschen darin?“ Caldwell thematisiert im Buch die stille Revolution, die Europa erlebt, nimmt man die immer größer werdende Migration, vor allem aus muslimischen Ländern, zur Kenntnis. Bezeichnenderweise existiert von diesem weltweiten Bestseller bis heute keine deutsche Übersetzung.

Im weiteren Verlauf widmet sich Bonelli den Propaganda- und Manipulationsmethoden, um Meinungen und Ansichten einer Gesellschaft zu tabuisieren. Hier gerät sein Buch passagenweise zu einer Sammlung aller manipulativen und — man muss das so sagen — schmutzigen Tricks, die überwiegend von linken Medien, Politikern und sogenannten Experten angewandt werden. Das Buch erinnert dabei entfernt an Rolf Dobellis Klasssiker „Die Kunst des klaren Denkens – 52 Denkfehler, die Sie besser anderen überlassen“ von 2011. Dobelli verfasste für die FAZ und die Schweizer SonntagsZeitung wöchentliche Kolumnen über systematische Abweichungen zur rationalen Beurteilung der Realität, im Englischen unter dem Begriff „Biases“-Literatur subsumiert.

„Wie Tabus tabu bleiben“ (Kapitel 4) beginnt mit der Beschreibung und Enttarnung des beliebten Taschenspielertricks, alles, was den meinungsbildenden Kreisen nicht passt, als Hassrede zu bezeichnen. Und da „Hass keine Meinung ist“, lässt sich auf diese Weise jedwede Kritik und jedes Argument schlicht „canceln“, also unterbinden und dadurch tabuisieren. Wer trotzdem auf seinem Argument besteht, erfährt Diffamierung, Schädigung, Ausgrenzung. Dieses aggressive Verhalten ist, so Bonelli, ein klassischer psychologischer Abwehrmechanismus.

Weiter geht es mit psychologischen Phänomenen wie Verdrängung, Verleugnung, der Projektion („illiberal sind immer die anderen“), der Pseudo-Rationalisierung, dem Moral Licensing, der kognitiven Dissonanz, dem Framing und der Täter-Opfer-Umkehr. Es ist erhellend, diese teils gezielt angewandten, teils unbewussten Mechanismen anhand aktueller Beispiele des real existierenden Kulturkampfes unserer Tage erläutert zu bekommen.

Als Quelle der Abschaffung funktionaler, archaischer Tabus und der Durchsetzung dysfunktionaler neuer Verbote macht Bonelli die Bewegung der 68er aus. Die kulturelle Schlagkraft der Studentenrevolte habe dafür gesorgt, dass die Gesellschaft dort steht, wo sie steht. Im Ergebnis erweist sich die „woke“, links-beherrschte Welt bigotter, unfreier und mit weitaus mehr Tabus belegt, als es die „spießigen“ 50er und 60er Jahre je waren.

Das Problem dysfunktionaler Tabus besteht laut Bonelli darin, dass sie sich zumeist gegen das instinktive Empfinden der Menschen richten und ihnen eine Interpretation der Wirklichkeit aufnötigen, die dem gesunden Menschenverstand zuwider läuft. War es in früheren Zeiten verpönt, offen über Sexualität zu reden, soll durch den Wokeismus unserer Tage sexualisierte Darstellung als Instrument der Freiheit verstanden werden, sofern sie im Transgender-Bereich stattfindet. Die „neuen Anständigen“ erklären es als unannehmbar, Frauen als Frauen zu bezeichnen, und bestehen darauf, dass bärtige Männer Zutritt zu Umkleidekabinen junger Mädchen, zu Frauen-Saunas und Frauen-Häusern erhalten, weil sich diese Personen per Sprechakt zu Frauen erklären (wobei es in diesen Kreisen wiederum keine objektive Definition für „Frau“ gibt. Gleichzeitig feiern es die Verfechter des neuen Anstands, „wenn fragwürdige Männer in Frauenkleidern unschuldigen Kindern aus Büchern vorlesen und von ihrem Sexualleben berichten. Man gibt sich tolerant — auf Kosten der Kinder von anderen.“

Der Westen und seine Werte wurden zu einem Monster stilisiert

Das Zwischenfazit des Psychiaters Bonelli lautet: Der neue, woke „Anstand“ werde getrieben von einem „moralischen Narzissmus“. Man erklärt sich und seine Meinung kurzerhand für moralisch überlegen. Statt um objektivierbare Inhalte geht es um Selbstinszenierung und Wirklichkeitsverleugnung. Dies erklärt auch die bisweilen empört-hysterischen Reaktionen auf J. D. Vances Kritik, die in der politisch-medialen Sphäre nicht diskutiert, sondern einfach als unanständig abgewehrt wurde.

Woher aber kommt dieser moralische Narzissmus, der so tief in der gegenwärtigen europäischen Politik verankert ist? Bonelli bezeichnet ihn als eine Art „letzten Zufluchtsort“, der auf dem großen, alles überformenden Täternarrativ beruht, das namentlich die Linke seit 1968 — und seit wenigen Jahren forciert der Wokeismus — dem Abendland, der westlichen Kultur und Europa anhängte. Der Westen, so Bonelli, sei zu einem „Monster“ stilisiert worden, „wie es die Mythologie nicht besser hätte hervorbringen können“. Schuld an allem Übel seien der Westen und sein Kolonialismus. Naher Osten, CO2-Emissionen, toxische Männlichkeit, Rassismus usw.: alles unser Erbe. Keine feindliche Propaganda könnte ein so verzerrtes Bild des Westens zeichnen können, wie es die Wokeismus-Bewegung tut.

In Wahrheit, so Psychiater Bonelli, kritisieren die Wortführer des woken Selbsthasses nicht sich selbst, sondern ihre „reaktionären“ Vorgänger. Indem man sich selbst die Rolle des moralisch Anständigen zuweist, macht man sich zum Hohepriester einer neuen Zivilreligion und ihrer so vielfältig anwendbaren neuen Tabus. Der historisch gebildete Leser denkt sofort an Phänomene wie den Priester und Agitator Girolamo Savonarola, der im 15. Jahrhundert mit Hilfe einer verhetzten Jugend dem Stadtstaat Florenz die Renaissance austreiben wollte. Doch Selbsthass ist kein Identifikationsangebot, weder für die eigene Bevölkerung noch für Einwanderer. Das übersehen die woken Eiferer.

So aufschluss- und lehrreich Bonellis Ausführungen auch sind (und so entlastend für Normalbürger, die sich täglich im falschen Film erleben), so beunruhigend ist es, unsere politischen und medialen „Eliten“ in ihrem offensichtlich neurotischen Umgang mit der Wirklichkeit zu erleben. Allen voran Bundeskanzler Friedrich Merz, aber auch die Spitzen zum Beispiel der Grünen — von der Altlinken Claudia Roth bis zur Fraktionsvorsitzenden Britta Haßelmann, die selbst von linksliberalen Kolumnisten die „Zeremonienmeisterin aggressiver Bigotterie“ genannt wird.

Die kognitive Dissonanz eines Friedrich Merz jedenfalls muss mittlerweile schier unerträglich sein, vergleicht man seine dezidierten und unmissverständlichen Ankündigungen vor der Wahl mit seinem irrlichternden Schwadronieren danach, um dem Koalitionspartner SPD und den punktuellen Mehrheitsbeschaffern Grüne und Linkspartei zu gefallen.

Was der Wokeismus und der KGB gemein haben

Bonelli belässt es allerdings nicht bei der Erläuterung von Abwehr- und Projektionsmechanismen, die dazu dienen, dysfunktionale Tabus aufrechterhalten zu können. Im fünften und vielleicht wichtigsten Kapitel erläutert er handbuchartig die Mechanismen und Methoden, wie man dysfunktionale Tabus errichtet und durchsetzt. Und da klingt der Arzt aus Wien sehr politisch. Denn bei diesem Thema verlassen wir das Feld der mehr oder minder unbewussten Abwehr unbequemer Realitäten und betreten das Feld strategisch eingesetzter, vorsätzlicher Täuschung und Irreführung von Menschen bis hin zur sogenannten „Zersetzung“, wie der Terminus technicus im Handbuch der Stasi und des KGB lautet. Also der Schädigung oder gar Vernichtung von Menschen mittels Rufmord, Psychoterror und ähnlicher Methoden.

Bonelli erinnert am Anfang seines Kapitels an den sowjetischen Überläufer Juri Besmenow, der in Kanada 1993 überraschend und plötzlich angeblich an einem Herzinfarkt verstarb. Besmenow, der in Kanada den Tarnnamen Tomas D. Schuman trug, warnte in Vorträgen und Artikeln den Westen vor planmäßiger Subversion und der strategisch vorangetriebenen Arbeit russischer Geheimdienste, das Selbstbild des Westens zu zerstören. 85 Prozent der sowjetischen bzw. russischen Bemühungen seien keine klassische Spionage, sondern gesellschaftszersetzende Maßnahmen. Als vielleicht berühmtestes Beispiel aus diesem Drehbuch bietet sich die beinahe totale Kontrolle der westdeutschen Friedensbewegung in den Jahren vor 1989, ihrer Slogans und Aktionen an.

Bonelli sagt oder insinuiert an keiner Stelle, dass der Wokeismus und das aggressive linksgrüne Milieu letztlich als Sprechpuppen Putins oder der chinesischen kommunistischen Partei auftreten. Aber er wundert sich zurecht darüber, wie bereitwillig Politiker und Journalisten der „Haltungsmedien“ solche Methoden selbst anwenden — oder nicht erkennen wollen, aus welchem antidemokratischen Handbuch sie stammen. Es erzeugt jedenfalls mehr als nur Unwohlsein, dass die EU-Kommission und ihre Vorsitzende, die ähnlich wie Merz stets nassforsch auftretende Ursula von der Leyen, den KGB-Begriff der „Desinformation“ aus der Schublade holt. Mit dem Digital Services Act soll vor allem „Desinformation“ unterdrückt werden — wobei nicht nur ausländische Versuche realer Subversion gemeint sind, sondern auch unliebsame Meinungen und Argumente von EU-Bürgern. Ähnlich geht übrigens die mittlerweile verhasste Labour-Regierung unter Keir Starmer in Großbritannien vor, die allen Kritikern stets vorwirft, sie seien „misinformed“. Dort benutzen die Behörden übrigens auch die Rubrik „legal, but harmful“, in Deutschland: „Meinungen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze“.

Das Arsenal derjenigen, die neue Tabus gezielt durchsetzen und den Diskursraum beherrschen wollen, reicht, so Bonelli, von gezielt geäußerten falschen Grundannahmen, „Strohmann-Argumenten“, falschen Dilemmata über „Whataboutism“, diskursiver Brunnenvergiftung, Dämonisierung, Hass- und Schmutzkampagnen, „Gaslighting“ bis hin zu glatten Lügen und klassischen Zersetzungsmaßnahmen gegen Einzelpersonen.

Wir müssen Parrhesianer werden

Rolf Dobelli schreibt im Vorwort zu seinem Buch „Die Kunst des klaren Denkens“, dass sein Wissen um die Denkfehler ihn „ruhiger und besonnener“ gemacht habe, weil er ihnen nun ausweichen könne, bevor sie zu großen Schaden anrichten. Dasselbe könnte man über die Leser von „Tabu“ vermuten. Konservative und Liberale sollten nach seiner Lektüre ruhiger, aber auch selbstbewusster werden.

Am Ende seines Buches beruft sich Bonelli auf den französischen Philosophen und Ex-Marxisten Michel Foucault und dessen Buch „Mut zur Wahrheit“ von 1983. Im Unterschied zur bloßen Rhetorik beginne Wahrheit mit wahrhafter Rede. Die griechische Philosophie hatte dafür sogar einen Begriff: „Parrhesia“. Nur die Parrhesie, der Mut, über alles freimütig zu sprechen, ist ein Mittel gegen Manipulation, Denkvorschriften und Sprachpolizei. Und nur Parrhesie verhilft zum offenen Dialog, zur Weiterentwicklung von Gemeinwesen — und zu innerer Ruhe. Auch wenn man dann mit Gegenwind rechnen muss.

Nachsatz: Wie ein Blick in das Angebot von Amazon zeigt, ist bereits ein kleines E-Book der Journalistin Sabine Adler erschienen, das sich ausdrücklich auf Bonelli beruft und schon im Titel angibt, von ihm inspiriert worden zu sein. Sein Titel: „Tabu. Warum wir nicht alles sagen dürfen“. Sabine Adler, in der DDR großgeworden und seit vielen Jahren Osteuropa-Expertin des Deutschlandfunks (DLF), beschäftigt sich darin ebenfalls mit Psychologie, Macht und der „Krise der Meinungsfreiheit“. Auch wenn Adler sich in ihrer journalistischen Arbeit wohltuend vom Gros ihrer Kollegen unterscheidet: Es wirkt komisch, dass ausgerechnet eine prominente Stimme des mittlerweile links-woke agierenden DLF sich von Bonelli inspiriert zu fühlen meint.

Raphael M. Bonelli, „Tabu. Was wir nicht denken dürfen und warum“, edition a, 2025, 208 Seiten, 20 Euro

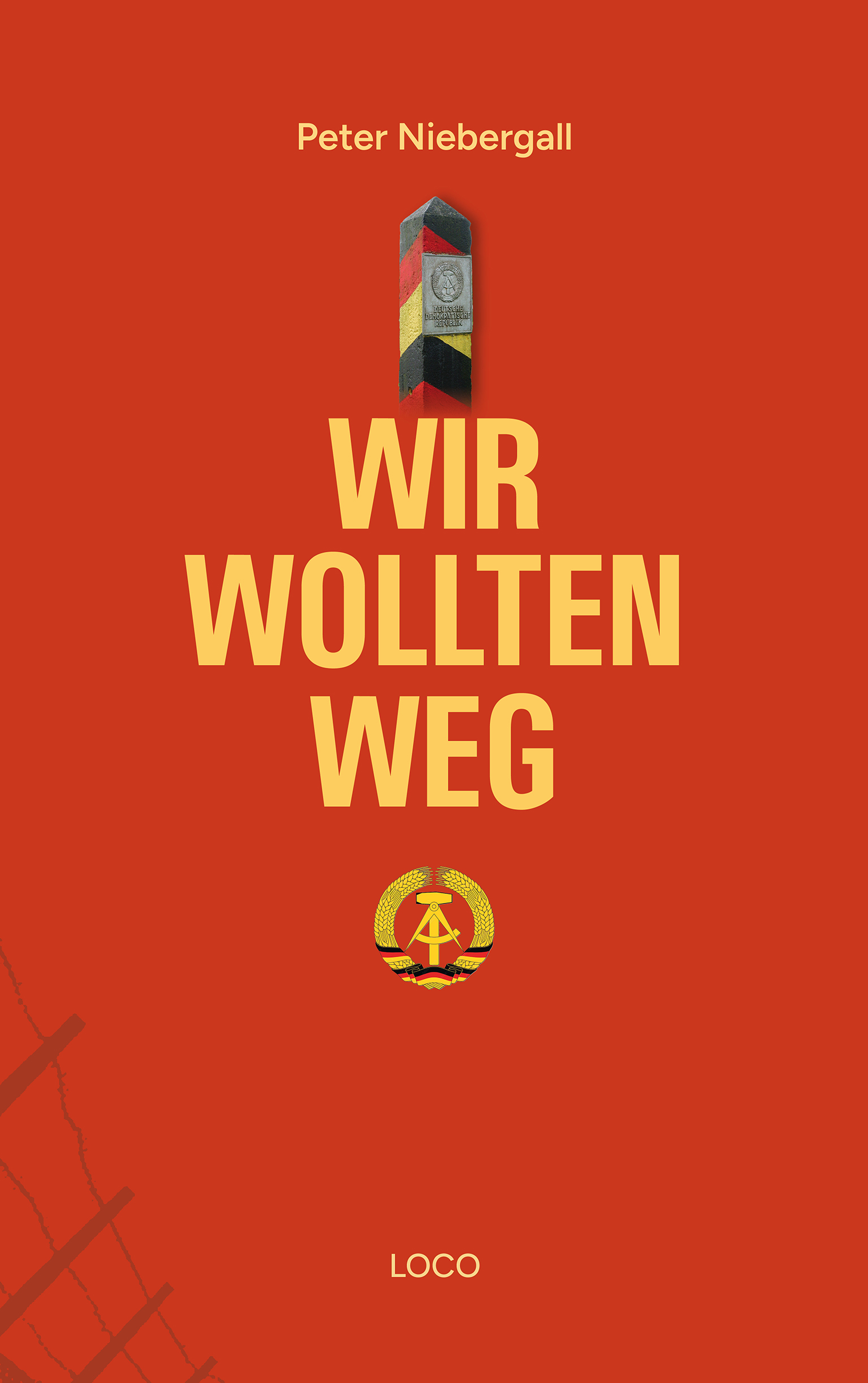

Entlassung aus dem Unrechtsstaat

Peter Niebergall schildert in „Wir wollten weg“ seine Ausreise aus der DDR – ein Weg, der durch mehrere Gefängnisse führte. Erinnerungen dieser Art wirken der aktuellen Diktaturromantisierung entgegen

Von Dirk Walter

Manchmal braucht’s ein Schlüsselerlebnis, damit man eine ganz neue Sicht auf sein bisheriges Leben gewinnt. Und daraus Konsequenzen zu ziehen, braucht es in einer Diktatur Mut. So war es bei Peter Niebergall, der wie hunderttausende andere die DDR verließ. Wer einen Ausreiseantrag stellte, musste mit Schikanen und Erniedrigungen rechnen, bei der Entlassung aus dem Staat handelte es sich um einen Gnadenakt, von dem bis zum Schluss nicht feststand, ob er tatsächlich gewährt werden würde. Warum er sich zusammen mit seiner Frau trotzdem für diesen unsicheren und gefährlichen Weg entschied, schildert Niebergall in seinem mehr als 500 Seiten starken Buch „Wir wollten weg“ – und schreibt damit ein Stück Zeitgeschichte.

Als 17-Jähriger auf Ferientrip ins „sozialistische Bruderland“ ČSSR erlebt er 1968 den Einmarsch der Sowjettruppen, die den „Prager Frühling“ zerschlagen. Schockiert von den Ereignissen verbrennt er bei der Rückkehr sein Mitgliedsbuch der deutsch-sowjetischen Freundschaft (DSF), was schließlich die Stasi auf den Plan ruft. Vorläufig bleibt es beim blauen Auge, aber man hat dem renitenten Jüngling schon mal „die Instrumente gezeigt“.

Wir schreiben das Jahr 1969 und bis zum Ausreiseantrag 1981 werden noch 12 Jahre vergehen, in denen er und einige Zeit später auch seine Freundin und spätere Frau Heidi Erfahrungen sammeln, die sie immer mehr in dem Wunsch bestärken, diesen Staat zu verlassen. Die Stationen schildert Niebergall ohne Larmoyanz, aber minutiös, einprägsam und bewegend.

Den Grundwehrdienst nach dem Abitur übersteht er relativ komplikationslos, obwohl man ihn anfangs wegen seiner „politischen Vergangenheit“ vergattert („Niebergall, wir kennen Sie!“). Im Studium „Meliorationswesen“ schlängelt er sich zunächst durch, indem er in den Seminaren das „Reziproke meiner persönlichen Erfahrungen und Überzeugungen“ verlauten lässt.

Unter Kommilitonen macht er die ihn immer mehr befremdende Beobachtung, dass viele die Missverhältnisse zwischen Realität und staatlicher Propaganda durchaus bemerken, aber eben damit zu leben bereit sind.

Berufserfahrung lässt sein Unbehagen wachsen. Die vom VEB Meliorationsbau Cottbus zugesagte Wohnung ist eine vermüllte Bruchbude, in der die veraltete Heizung ständig ausfällt. Bei einem Entwässerungsprojekt Spreewald, an dem er mitarbeiten soll, macht er erfolglos auf die extreme Naturschädigung aufmerksam. Zwischendurch drängt man ihn immer wieder, der staatlichen Pseudogewerkschaft FDGB beizutreten. Seine standhafte Weigerung wird mit Empörung zur Kenntnis genommen.

In einem anderen Meliorationsbetrieb erlebt er die gesamte Skalenbreite von Pleite, Pech und Pannen der Planwirtschaft, die durch Manipulieren und Frisieren der Daten kaschiert werden muss – eine realsozialistische Groteske, die er mit wachsamem Blick notiert. Stichworte wie Benzinknappheit, Ersatzteilmangel, irreale Planungsvorgaben und die Folgen: korruptive Beschaffungsmaßnahmen, Arbeitsausfallzeiten, mangelnde Arbeitsmoral und gleichzeitig fiktive Normerfüllungsangaben mögen genügen.

Im Alltag ist es nicht besser. Niebergall schildert plastisch die Versorgungsengpässe. Geradezu unfassbar die 150 Meter lange Schlange, in die er sich einreiht, um an selten verkaufte Literatur zu gelangen.

Beobachtungen dieser Art macht er gemeinsam mit seiner Freundin Heidi, die er 1980 heiraten wird. Sie hat ein Augenarztexamen abgelegt und findet zunächst nur Anstellung unter teilweise entwürdigenden Bedingungen (einmal gar zwei Monate ohne Gehalt). Die Wohnung, die beide bekommen, ist wieder eine Katastrophe.

Doch es ist nicht die materielle Situation allein, sondern der Umstand, dass man angesichts solcher Verhältnisse staatlicherseits in ein Vertuschungs-, Lügen- und Propagandasystem gezwungen wird. So reift der Plan zum Ausreiseantrag. Man muss geheim recherchieren, wohin solch ein Schreiben überhaupt zu richten sei. Dann im Dezember 1981 der erste Antrag. Insgesamt werden Niebergalls 10 Anträge ergebnislos stellen, stattdessen nimmt man ihnen den Personalausweis weg.

Als alles nichts fruchtet, nehmen sie an der schweigenden Weißer-Kreis-Demo von Gleichgesinnten in Jena teil – und nun geht es Schlag auf Schlag. Verhaftung im August 1983, U-Haft in Pankow, dann Gefängnis in Rummelsburg, Strafvollzug in Naumburg, letztlich Kaßberggefängnis in Karl-Marx-Stadt (die „Abschussrampe“) – eine fast siebenmonatige Odyssee. Im Februar 1984 endlich fährt man sie über die Grenze: „Ein Ruck ging durch den Bus“.

Was er und seine Frau Heidi – meist in der gleichen Anstalt getrennt untergebracht – in diesen Monaten erleben, schildert Peter Niebergall in eindrucksvollen Details. Die ständigen, meist unerklärlichen Zellenverlegungen, die rigiden schikanösen „Hausordnungen“, die permanenten Kontrollen durchs Guckloch, nächtliche Scheinwerferspiele, das zeitweise Misstrauen gegenüber Zellengenossen (sind sie Stasispitzel?) und am schlimmsten die Ungewissheit, was zu erwarten ist, schaffen, neben vielem mehr, eine ungeheure Belastungssituation, die eine große Resilienz erfordert.

Und die Niebergalls haben sie. Bei wiederholten Verhören bleiben sie standhaft. Auch während des Gerichtsverfahrens – eine Farce ohne echte Verteidigungschance mit Verurteilung wegen „Beeinträchtigung staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit“ – rücken sie nicht von ihrer Haltung ab.

Während der Inhaftierung unternehmen sie stetige Versuche, über Lautsignale wie Husten und Räuspern Kontakt aufzunehmen, um ahnen zu können, wie es dem andern geht. Auch Zellenkameradschaften bilden sich, Akte der Solidarität finden statt – bei der unmenschlichen Akkordarbeit mit kaum erreichbaren Normen in Naumburg helfen ihm zwei „Altgediente“ mit allen nur möglichen Tricks.

Niebergall ist ein ausgezeichneter Beobachter mit wachen Sinnen, der das Erlebte schon früh nach der Übersiedlung festgehalten hatte. Die Situationen schildert er ohne Selbststilisierung. Der Autor dieser Rezension hatte das Vergnügen, ihn kennenzulernen; er wirkt ausgesprochen authentisch. Niebergall ist kein Journalist, die flotte Schreibe liegt ihm nicht. Man wird sich manchmal an der Übergenauigkeit von Formulierungen, dem bisweilen förmlichen Stil stoßen. Aber diese resultieren wohl auch aus dem Leben in einem System, bei dem jedes unbedachte Wort gegen einen verwendet werden konnte. Sein Buch zerstreut jeden pseudodifferenzierenden Zweifel, ob die DDR tatsächlich ein Unrechtsstaat war.

Peter Niebergall, „Wir wollten weg“, Loco Verlag, 2025, 560 Seiten, 28 Euro

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Steffen Bieler

16.11.2025Servus Alexander,

schade, dass ich zur Buchmesse den Autor deiner kulinarischen Buchempfehlung noch nicht einzuordnen wusste. Deshalb erst jetzt die Erkenntnis und Frage, wo sollte ich sein Buch in größerer Stückzahl bestellen?

Grüße aus dem Münchner Osten

Steffen

Publico

16.11.2025Lieber Steffen,

das Buch „Bei Tische altert man nicht“

ist zu bestellen beim Manuscriptum Verlag unter

https://www.manuscriptum.de/Bei-Tische-altert-man-nicht

Mit genüsslichem Gruß!