Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verbindet in ihrem Buch Biografie und Bekenntnis. Um den Aufstieg der Politikerin wirklich zu verstehen, sollte man auch etwas über die Umbrüche wissen, die das Land seit zwei Jahrzehnten erschüttern

Von Jörg Hackeschmidt

Es kommt eher selten vor, dass Bücher führender ausländischer Politiker auf Deutsch erscheinen. Selbst wenn sie von ehemaligen oder amtierenden Regierungschefs verfasst wurden und Themen behandeln, die auch uns Deutschen auf den Nägeln brennen.

Umso höher ist es dem Münchner Europaverlag anzurechnen, dass er die Autobiografie von Giorgia Meloni auf Deutsch publiziert. Ihr Titel: „Ich bin Giorgia“. Der Buchtitel klingt für deutsche Ohren ungewohnt. Aber er passt. Denn genau so: persönlich, reflektierend, manchmal streitlustig, ist das Buch auch geschrieben. Es ist bereits vier Jahre alt; die italienische Ausgabe erschien im Mai 2021. Knapp eineinhalb Jahre später wurde sie italienische Ministerpräsidentin — und sie bekleidet dieses Amt erfolgreich bis heute. Meloni gilt mittlerweile als einflussreiche europäische Politikerin, deren Nähe andere europäische Spitzenpolitiker suchen, und deren Stimme in Brüssel gehört wird.

In der Einleitung zu ihrem Buch schreibt Meloni: „Ich will schwarz auf weiß festhalten, wer ich heute bin, um das in zehn, zwanzig, vielleicht dreißig Jahren noch einmal nachzulesen und mich nicht selbst belügen zu können.“ Denn in einer Welt, in der alle danach strebten, „jemand zu werden“, bestehe die Herausforderung für sie darin, „es zu schaffen, ich selbst zu bleiben, koste es, was es wolle. Um das tun zu können, muss ich mir und euch erzählen, wer ich bin.“ Alle Achtung: Da möchte jemand richtig verstanden werden. Von ihren Freunden und politischen Weggefährten, aber auch von ihren politischen Gegnern. Hier geht es also nicht um ein Wahlkampfbuch, das schnell der Vergessenheit anheimfällt. Auch nicht um eine Selbstrechtfertigung, die sehr leicht in Selbstgerechtigkeit versinkt, wie man an Angela Merkels Buch „Freiheit“ exemplarisch studieren kann.

Melonis Buch ist keine klassische Autobiografie. Eher eine Art Selbstauskunft plus Selbstvergewisserung, die Melonis Werdegang mit ihren politischen Überzeugungen verknüpft. Es gliedert sich in sechs große Kapitel: „Ich bin Giorgia“, „Ich bin eine Frau“, „Ich bin eine Mutter“, „Ich bin rechts“, „Ich bin Christin“ und „Ich bin Italienerin“. Diese Gliederung ist gut gewählt. Sie startet im Grundsätzlichen und leitet daraus ihre konkreten politischen Vorstellungen ab.

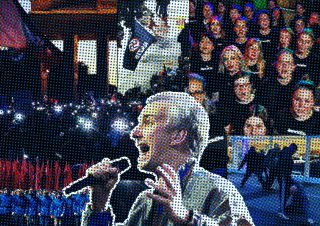

Interessant ist, woher die Idee zu dieser Gliederung kommt: Fünf dieser sechs schlichten Sätze machten Meloni nämlich zu einer Art Ikone der italienischen Popkultur. Wochenlang tanzten junge Leute in den Clubs zu Melonis Worten. Und das kam so: Im Oktober 2019 hielt sie eine Rede auf einer Veranstaltung in Rom, um gegen die Regierungsbildung von Giuseppe Conte zu protestieren, der sich dabei auf die linkspopulistische 5-Sterne-Bewegung und eine linke Splitterpartei stützte. Diese Rede beendete sie mit den Worten: „Ich bin Giorgia. Ich bin eine Frau. Ich bin eine Mutter. Ich bin Italienerin. Ich bin Christin. Und das werde ich mir nicht nehmen lassen.“ Zwei Mailänder DJs unterlegten diese Sätze Melonis mit einem Disco-Beat und mixten daraus einen Rave-Titel. Ihre Absicht: Meloni lächerlich zu machen. Allerdings ging das nach hinten los. Statt zur Lachnummer wurde Meloni unter den Jungwählern zu einem Star. Und zwar zu einem mit einer überzeugenden Botschaft.

Die Koalition des besagten Giuseppe Conte hielt eineinhalb Jahre, bis zum Februar 2021. Danach beauftragte Sergio Mattarella, der Präsident der Republik Italien, den ehemaligen Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi mit der Bildung einer „Regierung der nationalen Einheit“ — ohne Wahlen. Dessen Regierung scheiterte jedoch schon bald an der 5-Sterne-Bewegung. Im Oktober 2022 war es dann so weit: Giorgia Meloni wurde Ministerpräsidentin einer Mitte-rechts-Regierung.

Feinde sind nützlich

Es ist aufschlussreich, in den biografischen Rückblick und die Denkweise einer Politikerin wie Giorgia Meloni einzutauchen, die zu einer Art Maggie Thatcher Italiens werden könnte. Schnell versteht man, was sie geprägt hat und welche Charaktereigenschaften es ihr ermöglichten, sich in der Politik ganz nach oben durchzuboxen. Meloni beginnt sehr persönlich: mit ihrem Aufwachsen im römischen Arbeiterviertel Garbatella. Dem engen Verhältnis zu ihren Großeltern, die sie und ihre Schwester als liebevolle „zweite Eltern“ begleiteten, nachdem Vater Franco die junge Familie verlassen hatte. Enorm wichtig war das Vorbild ihrer Mutter, die die junge Familie allein durchbringen musste und viel gearbeitet hat.

Die Autorin schildert sich als ernstes, eher verschlossenes Kind. Und berichtet davon, gemobbt worden zu sein, da sie als Mädchen pummelig war — eine Folge der Diät, die ihre Großmutter den Kindern angedeihen ließ. Aber sie berichtet auch davon, dass der Spott der Kinder am Strand sie dazu brachte, abzunehmen und mit dem Volleyball anzufangen. Die „Flegel am Strand“ hätten ihr als erste beigebracht, „dass Feinde nützlich sind“. Und: „Unser Leben hängt nicht immer von den Handlungen anderer ab, sondern vor allem davon, wie wir damit umgehen“. Vor allem aber müsse man den Mut haben, „ehrlich zu sich selbst zu sein. Auch wenn man Fehler macht“.

Meloni, soviel wird klar, hat viel an sich gearbeitet und ist zu einer starken Persönlichkeit gereift. Vor allem scheint sie schon früh die Gabe entwickelt zu haben, sich nicht unterkriegen zu lassen. Eines aber scheint sie länger mit sich herumgeschleppt zu haben: die fehlende Liebe und Anerkennung ihres Vaters, einem sich als „links“ verstehenden Hallodri, der schließlich einige Jahre ein Restaurant auf der Aussteiger-Insel La Gomera betrieb.

Der Zusammenbruch der Parteienlandschaft

Was bewog die damals 15-jährige Giorgia, in die Ortsgruppe des Movimento Sociale Italiano einzutreten, einer heterogenen postfaschistischen Partei, die auch monarchistische und national-konservative Einsprengsel hatte? Meloni nennt das Datum ihrer Politisierung: den 19. Juli 1992, den Tag des Attentats auf den Richter Paolo Borsellino, einen der wichtigsten Mafia-Jäger Italiens. Den meisten deutschen Lesern dürfte das Ausmaß der Staatskrise, in die Italien Anfang der 90er Jahre schlitterte, nicht bewusst sein. Neben Borsellino und seinem Richter-Kollegen Giovanni Falcone, der wenige Wochen vorher von der Mafia ermordet worden war, starben noch mehr Ermittler, die gegen mafiöse Strukturen ermittelten, die bis weit in die Politik und in Regierungskreise reichten.

1992 kam heraus, dass die Sozialistische Partei (PSI) unter dem ehemaligen Premierminister Bettino Craxi ein System von Schmiergeld-Zahlungen errichtet hatte, in dem Millionen verschoben wurden. Schwerpunkt war Mailand (Craxi flüchtete 1994 nach Tunesien). Der Skandal erfasste bald auch andere Parteien, allen voran die Democrazia Cristiana (DC), die „italienische CDU“, die mit Giulio Andreotti mal wieder den Premierminister stellte. Das sogenannte Parteienkartell („Pentapartito“), angeführt von den Sozialisten und den Christdemokraten, versank in einem Geflecht aus Korruption, Günstlingswirtschaft und Mafia-Nähe. In Italien nannte man das „Tangentopoli“. Sowohl die Sozialisten als auch die DC implodierten regelrecht, nachdem Dutzende hoher und höchster Vertreter beider Parteien der Korruption überführt worden waren. Bei den Parlamentswahlen 1994 scheiterte die PSI an der 4%-Hürde. Ein Jahr später feierte die neu gegründete „Lega Nord“ erste Erfolge. 1994 wurde Silvio Berlusconi zum Premierminister gewählt.

Und Giorgia Meloni? Wollte sich engagieren — und fand Kontakt zu einer Gruppe junger Leute, bei denen sie sich wohlfühlte und die darüber diskutierten, wie man Italien vom Sumpf dieser „Ersten Republik“ befreien und das verrottete politische System erneuern könnte. „Wenn du Ambitionen hast, die Welt zu verändern, gibt es keinen Platz mehr für irgendetwas anderes“, schreibt Meloni in ihrem Buch. Die 15-Jährige klebte Plakate, diskutierte nächtelang und engagierte sich in einer rechten Jugendbewegung, die sich als patriotische Avantgarde verstand und große Sympathien für die osteuropäischen Länder hatte, die sich gerade vom Kommunismus befreit hatten.

Schon bald ging die heterogene postfaschistische MSI in der neu gegründeten national-konservativen Alleanza Nazionale (AN) auf — und die wiederum 2008 in der Mitte-rechts-Sammlungsbewegung Popolo della Libertà (PdL). Da saß Meloni bereits als junge Politikerin im Parlament und wurde, mit 31 Jahren, jüngste Ministerin im zweiten Kabinett Berlusconi, zuständig für Jugendpolitik. Allerdings merkten Meloni und ihre Weggefährten bald, dass diese neue Partei nicht das war, wofür sie all die Jahre gekämpft hatten. Denn den Ton gaben der notorisch quecksilbrige Silvio Berlusconi und seine Leute an. Sie müssen auf Meloni wie Wiedergänger der verhassten „Ersten Republik“ gewirkt haben. Ende 2012 verließen Meloni und ihre Mitstreiter Berlusconis Bündnis und gründeten ihre eigene Mitte-rechts-Partei: die Fratelli d’Italia.

Der Parteiname kommt als Statement daher: Mit diesen Worten beginnt die italienische Nationalhymne: „Fratelli d’Italia. L’Italia s’è desta…“ („Brüder Italiens. Italien hat sich erhoben“). Allerdings: Es schien wie politischer Selbstmord, 40 Tage vor der nächsten Parlamentswahl eine neue Partei zu gründen, ohne Sponsoren und ohne Freunde bei den großen Medien.

Es liest sich überaus spannend, diese ziemlich unmögliche, unwahrscheinliche Geschichte der Fratelli d’Italia von Meloni selbst geschildert zu bekommen. Besonders eine Bemerkung sticht heraus: Die Politiker der Mitte hätten irgendwann „aufgegeben“, sie hätten nicht mehr die Kraft aufgebracht, um zu kämpfen. Linke Protestierer, die die Parteizentrale der neuen Mitte-rechts-Partei belagerten, hätten Berlusconi und vielen anderen Angst gemacht. Diese Beobachtung sei Antrieb für sie und ihre Freunde gewesen, das Unmögliche zu versuchen.

Von Roger Scruton zu Fratelli d’Italia

Worin bestehen also die politischen Grundüberzeugungen der Giorgia Meloni? Es sei das Ziel von Fratelli d’Italia, „eine Synthese aller Vorstellungen vorzunehmen, die im Bereich der konservativen und liberalen Traditionen entwickelt worden sind“. Als Vordenker nennt sie beispielsweise Roger Scruton, den stillen Vordenker des englischen Konservativismus. Meloni setzt sich auch ausgiebig mit der politischen Linken, den Woken und Grünen auseinander. Ihnen wirft sie vor, eine „Diktatur des Einheitsdenkens“ errichten zu wollen, die das „Wohl des Landes“ systematisch verraten und den „Wert nationaler Identität“ leugnen — und stellt ihnen einen aufgeklärten Patriotismus gegenüber. Nur aus dieser Perspektive wird auch ihr Bild Europas verständlich: als Zusammenschluss befreundeter Staaten, die dieselben abendländischen Wurzeln teilen. Weshalb Meloni vor einem „tyrannischen“, einem „falschen Europa“ warnt, das seine Bürger gängelt und zur „Spielwiese für Technokraten und Bankiers“ wird. Das Modell der „Ever Closer Union“, so Meloni, sei gescheitert.

Vielsagend ist es, dass diese sehr grundsätzlichen Überlegungen im Kapitel „Ich bin Christin“ ausgeführt werden. Ebenso wie ihre Sorgen und grundsätzlichen Überlegungen zum Thema Migration und dem Umgang mit einem aggressiv auftretenden Islam, aber auch einer politischen Linken, die jeglichen Diskurs darüber unter Rassismus-Vorwürfen begraben will.

Bleibt noch ein Kapitel unter dem Stichwort, das in ihrer erwähnten Rede noch nicht auftauchte: „Ich bin rechts“. Anders als viele Nichtlinke in Deutschland bereitet es ihr keine Schwierigkeiten, die Bezeichnung auf sich anzuwenden. Rechts, schreibt sie, sei man dann, wenn man als Politiker des bürgerlichen Lagers kein großzügiges Lob mehr von links erhält. „Wenn die Linke dir übers Haar streicht und dich zu deinen ‚präsentablen‘ Positionen beglückwünscht“, dann mache man etwas gravierend falsch. Meloni zieht allerdings – und das nicht nur in diesem Buch – eine deutliche Grenze gegenüber Rechtsaußen. Die Ermordung des Sozialisten Giacomo Matteotti durch Faschisten 1924 bezeichnete sie vor einiger Zeit in der Gedenkrede zum 100. Jahrestag des Todes von Matteotti als Schande. „Am 30. Mai 1924 hielt Giacomo Matteotti im Parlament seine letzte Rede, die er mit dem Leben bezahlte“, so Meloni damals. Und weiter: „In dieser Rede verteidigte Matteotti die politische Freiheit, die in parlamentarischer Vertretung und freien Wahlen verkörpert ist. Heute sind wir hier, um eines freien und mutigen Menschen zu gedenken, der wegen seiner Ideen von faschistischen Squadristi ermordet worden ist.“

Die fast unpolitisch wirkenden Kapitelüberschriften des Buches ermöglichen es Meloni, über ihre Grundüberzeugungen zu sprechen, und auf diese Weise parteiprogrammatischen Hohlformeln zu entkommen. Sie schreibt ohne Selbstverklärung, berichtet über Enttäuschungen, Tränen und Zweifel — und wie sie die Kraft gefunden hat, weiterzumachen. Sie berichtet davon, wie sie zum Glauben gefunden hat und welche Rolle der Priester ihres Stadtviertels dabei gespielt hat. Und sie spricht immer wieder von ihrer Liebe zu ihrer kleinen Tochter, über alltägliche Sorgen und Nöte und warum sie — auch als Politikerin — vom Wert der Familie als Nukleus unserer Gesellschaft überzeugt ist.

Erfrischend und für deutsche Ohren ungewöhnlich wirken ihre wiederkehrenden Überlegungen zum Thema politische Repräsentation: dem Verhältnis zwischen den Wählern und den gewählten Politikern, auf die die Menschen ihre Hoffnungen setzen. „Wenn du im Wahlkampf etwas versprichst, um Wählerstimmen zu bekommen, und es dann nicht tust, bedeutet das, dass du selbst nicht daran geglaubt hast – und dass du die verhöhnst, die an dich geglaubt haben.“

Melonis Buch, so scheint es, ist aktueller denn je.

Giorgia Meloni, „Ich bin Giorgia. Meine Wurzeln, meine Vorstellungen“. Aus dem Italienischen von Bernd Röben, München, Europaverlag 2025, 384 Seiten.

Jörg Hackeschmidt, promovierter Historiker, war im Bundespräsidialamt, im Kanzleramt und einem Bundesministerium als Redenschreiber und politischer Berater tätig. Er gehört zu den Mitgründern der liberal-konservativen Denkfabrik R21. Mit seinem Buch „Der Sound unserer Jugend“ legt er eine Geschichte der Rock- und Popmusik der 80er Jahre vor.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” – fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt –, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Erich

31.08.2025Mich hat auch die offene Art Melonis begeistert; leider mußte sie einiges seit 2021 doch Kompromissen opfern. Aber wenn alle „konservativen“ oder – wie manche abwertend sagen – „rechte“ Politiker so handelten wie sie dann hätte ich um Europa keine Angst. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings für mich als Österreicher: sie erwähnt Südtirol in einem kurzen Absatz so, als ob hier deutschsprachige Bewohner die Italiener als Minderheit abstempeln. Weiß sie es nicht oder übersieht sie, daß Südtirol erst durch die Weltkriege zu Italien kam und die Tiroler dort um ihre Rechte als Deutschsprachige Mehrheit kämpfen mußten? Aber dieser Ausrutscher soll niemanden vom Lesen abhalten!!

JH

01.09.2025Danke – sehr richtig!

Materonow

15.09.2025Wem in den jüngeren Generationen sagt der Name der einst allmächtigen italienischen „Democrazia Christiana“ noch etwas? Wohl kaum jemand.

Sang und klanglos verschwand diese einst in Italien allmächtige Partei.

Es sollte der CDU/CSU eine Warnung sein, weiterhin am Wahlvolk vorbei linksgrüne Politik zu machen. Es könnte im Endeffekt der Untergang sein.