Lange, zu lange haben Verantwortungsträger egoistische, unqualifizierte Bürger toleriert. Jetzt halten sie sich endlich nicht länger zurück

von Dirk Schwarzenberg

Wussten Sie schon, wie professionelle Politiker Sie beurteilen? Ja, Sie, den Bürger. Denn Sie müssen sich schließlich gegenüber der Politik legitimieren. Um es vorwegzuschicken: Es sieht nicht gut für die Normalexistenzen aus.

Das bestätigt eine Untersuchung, über die das Fachblatt Zeit kürzlich berichtete: „Egoistisch, unwissend, unsozial: So sehen Politiker laut einer Studie ihre Wähler.“ Wobei: Zu ihren Wählern gehören viele der angesprochenen Problembürger gar nicht mehr.In Frankfurt/Oder standen am vergangenen Sonntag in der Oberbürgermeister-Stichwahl nur noch der AfD-Bewerber und ein Unabhängiger auf dem Zettel. Die Kandidaten aller anderen Parteien spielten keine Rolle. Das bewog die CDU-Anwärterin Désirée Schrade zu einer Abrechnung mit dem parteilosen Axel Strasser, der die Stadt demnächst regiert. „Auch Dr. Axel Strasser nutzt diese Stimmung“, so die Unionspolitikerin in der Welt, „indem er sich bewusst von allen Parteien distanziert und suggeriert, dass er unabhängig sei, weil er parteilos ist.“ Aber: Die Demokratie lebe „vom offenen Bekenntnis zu Parteien und klaren politischen Haltungen – nicht von Anti-Parteien-Rhetorik“. Leider erfahren die Leser nicht, wie man sich unbewusst distanziert; den einen oder anderen älteren Ostdeutschen dürfte die Schelte für den Wahlsieger außerdem an ungünstige Beurteilungen erinnern, die jemand in der DDR erhielt, wenn er aus der Reihe tanzte.

Die Kritik der CDU-Frau trifft weniger den Wahlsieger als die Bürger, die jemanden ins Amt wählen, obwohl ihm die nötige Qualifikation dafür fehlt, nämlich die Mitgliedschaft in einer anderen Partei als der AfD. Außerdem nutzt der Wahlsieger die Stimmung, beziehungsweise: Sie nutzt ihm, während sie den anderen schadet. Die vorerwähnte Stimmung erklärt die CDU-Vertreterin wiederum so: „Dass in der Stichwahl ein AfD-Kandidat und ein parteiloser Bewerber stehen, zeigt, dass sich das von der AfD geprägte Misstrauen gegenüber den etablierten Parteien zunehmend durchsetzt.“ Stimmungen innerhalb der Bevölkerung, das könnte auch eine weitere Studie problemlos belegen, entstehen dadurch, dass sie jemand prägt beziehungsweise schürt. Ohne das beständige Schüren würden die Bürger anders denken, wählen und lesen, sie würden ein offenes Bekenntnis zeigen, statt sich in Misstrauen zu ergehen.

Lange führte die Disziplin „Politiker kritisieren Bürger“, wie man qualitätspressemäßig sagen würde, ein Schattendasein. Mandatsträger kritisierten lieber im kleinen Kreis gegenüber Medienmitarbeitern, idealerweise in Hintergrundgesprächen, also dort, wo sie sich nicht von Hinz und Kunz belauscht fühlen. In letzter Zeit wagen die Verantwortlichen aber doch ab und zu ein semioffenes Wort. Beispielsweise Vizekanzler Lars Klingbeil, der auf der Kabinettsklausur im September meinte, die Regierung müsste hauptsächlich gegen die schlechte Laune draußen im Land kämpfen. Verteidigungsminister Boris Pistorius bescheinigte den Bürgern Veränderungsmüdigkeit, ein Begriff, den auch die grüne Beauftragte für Bevölkerungskontakt Katrin Göring-Eckardt gern verwendet. In seiner Rede zum 3. Oktober mahnte der Bundeskanzler die Bevölkerung im gleichen Sinn, besser als bisher mitzuziehen: „Diese Verantwortung ist groß – wir sind uns der Dimension der Aufgabe sehr wohl bewusst. Aber diese Dimension der Aufgabe muss auch von allen verstanden und angenommen werden, von der Gesamtheit der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes: von Saarbrücken bis Cottbus, von Greifswald bis Konstanz, von Chemnitz bis zu den Ostfriesischen Inseln.“ Seine etwas verblüffende Feststellung zu den schlechten, also bevölkerungsseitig bemeckerten Zuständen im Land lautete in der Rede: „Denn der Staat, das sind wir alle.“

Nach der alten Lehre, die der eine oder andere Veränderungsmüde noch kennt, bilden Legislative, Exekutive und Judikative den Staat. Das nächstgrößere Gebilde nennt sich Gesellschaft; der Staat bildet darin nur eine Teilmenge, und keineswegs die wichtigste. Die Bürger, so die Theorie namens Grundgesetz, übertragen gewählten Vertretern begrenzte Macht auf Zeit. Erfüllen diese ihre Aufgabe nicht gut, ersetzen die Bürger diese gescheiterten Politiker durch andere. Das setzt allerdings eine Auswahl von Alternativen voraus, die sich hinreichend voneinander unterscheiden. Schon wenn jemand keiner Partei angehört, verstößt das neuerdings nach der neuen Lehre gegen die Spielregeln. Vor allem dann, wenn er auch noch gewinnt. Außerdem soll nach Ansicht der gleichen Leute, die so denken, die größte Oppositionspartei verschwinden, was wiederum zur Folge hätte, dass sich in Zukunft Regierungen nicht mehr nur marginal, sondern überhaupt nicht mehr voneinander unterscheiden würden. In seiner Rede sagte Merz auch: „Wer uns findet, findet uns gut.“ Damit zitierte er zwar nur den Werbespruch des Saarlands. Aber im Prinzip gilt er genauso gut für das Juste Milieu und die von ihm gutgeheißene Politik. Eigentlich genügt schon der zweite Teilsatz.

Worüber grollen und grummeln nun die Schlechtgelaunten, die Veränderungsmüdigkeit vorschützen? Beispielsweise passt es vielen nicht, dass schon 2024 insgesamt 120 000 ehemals gut bezahlte Industriearbeitsplätze entweder ins Ausland oder ins Nichts verschwanden, und in diesem Jahr die Zahl vermutlich noch deutlich höher ausfällt, zumal allein schon in der Automobilindustrie 50 000 Jobs wegfallen. Die Bürger mäkeln an der Zahl der Insolvenzen (im September 2025 um 10,4 Prozent über dem Vorjahresmonat), sie missbilligen die hohen Energiepreise, sie bemaulen die Tatsache, dass der Staat es nicht schafft, selbst serienstraffällige und längst ausreisepflichtige Migranten in größerem Stil abzuschieben; überhaupt meinen sie, sie würden sehr viel Steuern zahlen – derzeit 52,9 Cent von jedem verdienten Euro –, und dafür langsame, bürgerfeindliche Ämter, vermüllte Metropolen und eine Bahn bekommen, die zuverlässig jede zweite Fernreise als Abenteuer organisiert. Vor allem sehen sie nicht ein, dass sie demnächst noch mehr Steuern zahlen sollten, beispielsweise für Immobilien und im Erbfall. Ihnen gefällt also das Angebot nicht, schon gar nicht zu diesen Preisen.

Die Süddeutsche tadelte diesen Selbstbezug ohne Blick aufs Große und Ganze schon 2017: „Ständig ist die Rede von einer ‚drückenden Steuerlast‘. Doch die Bürger sollten sich weniger beschweren und sich stattdessen freuen, dass sie mit Steuern viel zur Gemeinschaft beitragen können.“ Der gute Rat traf überwiegend auf taube Ohren. Die Klagen nahmen zu, die Freude am Zahlen weiter ab. Für manche Münchner Medienschaffende reduzierte sich zwar der individuelle Steuerbetrag, aber aus anderen Gründen.

Bekanntlich setzen die Bürger nicht die Steuern und die Höhe der CO₂-Abgabe fest, sie schaffen nicht die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft beziehungsweise deren Abwanderung; das Erarbeiten von Steuern hindert sie außerdem daran, nach Feierabend auch noch die Straßen und Parks in Berlin und anderswo aufzuräumen. Und wenn die Bevölkerung über die Migrationspolitik entscheiden dürfte, dann sähe die Praxis deutlich anders aus. Über all diese Dinge entscheidet der Staat, dessen Regierungschef dann, wenn es offensichtlich schlecht läuft, behauptet, der Staat wären wir alle. Damit verdeutlicht er eine feine Dialektik: Der Staat zieht einerseits Steuergeld aus allen Ecken ein, zum anderen verteilt er die Verantwortung für die Folgen seiner Politik so breit wie möglich, also auf 84 Millionen gleiche Einheiten.

Das Prinzip ließe sich auch im kleineren Maßstab anwenden. Die Bahn beispielsweise könnte der ständigen Nörgelei über verspätete und ausgefallene Züge, unbenutzbare Toiletten und verdreckte Bahnhöfe mit dem Motto entgegentreten: Die Bahn, das sind wir alle. Im nächsten Schritt macht der Vorstand in der miserablen Laune seiner Kunden das Hauptübel aus, das sich erst einmal bessern muss, bevor er die anderen Punkte überhaupt anpacken kann.

Dem politischen Apparat reißt also mittlerweile der Geduldsfaden. Er sieht dem langmütig tolerierten Treiben seiner Bürger nicht mehr ohne Weiteres zu. Die Courage dafür könnte er ohne Medienunterstützung überhaupt nicht aufbringen. Wie Mandatsträger sich ihrerseits die Laune nicht verderben lassen, demonstrieren grüne Bundestagsabgeordnete mit einem innovativen Gesprächsformat, in dem eine Grüne Interviews mit anderen Grünen zu dem Thema führt, beispielsweise, wie sich die Steuereinnahmen, die bekanntlich hinten und vorn nicht reichen, im Handumdrehen um ein paar Milliarden erhöhen ließen.

Mit anderen Worten, es geht ganz ähnlich zu wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In dem nämlichen Gespräch sagt der Parteivorsitzende Felix Banaszak zu Katharina Beck, die ihm das Mikrofon hinhält: „Wusstest du, dass jedes Schlupfloch bei der Erbschaftssteuer, das wir nicht stopfen, wieder ein geschlossenes Schwimmbad ist?“ In Wirklichkeit gibt es gar keine Schlupflöcher im Erbschaftssteuerrecht, sondern Freibeträge und eine Verschonungsmöglichkeit für Familienunternehmen im Gegenzug für Investitionsverpflichtungen. Aber selbstredend bleibt nach Ausgaben für Migrantenbetreuung, grünennahe Vorfeldorganisationen, neue Meldestellen und Klimaprojekte in aller Welt nichts mehr für die in diesem Fall immer genannten Schwimmbäder und Schulen übrig, weshalb eben auch die Todessteuer deutlich nach oben muss. „Den Bürger nicht davonkommen lassen“ könnte das überwölbende Motto für das neue Verhältnis zwischen Funktionären und Normalexistenzen werden.

Welche Hilfe leisten die schon erwähnten Medien konkret? Zum einen erläutern sie in Dauerschleife, dass mindestens zehn Millionen in diesem Land die Geduld des politmedialen Komplexes längst überstrapazieren, weshalb er jetzt zu anderen, für ihn selbst schmerzlichen Maßnahmen greifen muss. Anja Reschke erläuterte vor einiger Zeit in einem Video, wie sehr sie und ihre Kollegen sich aufgerieben hätten, um den Leuten das Wählen der Pariapartei auszutreiben.

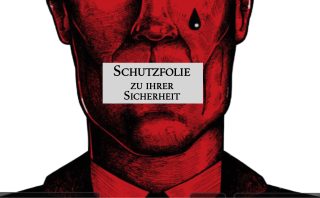

Nämlich „analysiert“ und „zugehört“; dazu blendet der Sender jeweils eine Lupe und ein Ohr ein, damit auch wirklich jeder merkt, wie Frau Reschke die kognitiven Fähigkeiten der Zuschauer einschätzt. Aber wenn das alles eben nichts mehr hülfe, so die Frau von der ARD, dann müssten wir als Gesellschaft eben die letzte Karte ziehen (Einblendung einer Spielkarte) und die Partei verbieten, die „ein anderes Land will“, „in dem man sich nicht mehr frei bewegen kann“. Denn es sei doch so ähnlich wie im Sandkasten: „Da sind siebzig Prozent und spielen schöne Sachen“, nur einer würde immer kommen und das zerstören. Der Frieden zieht erst wieder ein, wenn er nicht mehr mitspielen darf. Anders als der Staat sind Wiralsgesellschaft eben nicht alle. Das ZDF richtet sich in seinem Beitrag gegen die schlechte Laune der gut Regierten von vornherein an diejenigen, die schöne Sachen spielen, das aber selbst nicht ausreichend merken.

Zu diesem Zweck führt eine Journalistin vom Mainzer Märchenberg ein Gespräch mit dem als Verhaltensökonom bezeichneten Dominik Enste vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln. Die Überschrift fasst schon mal das Wichtigste zusammen: „Überall Gemecker – übers Wetter, Inflation, Krisen. Doch objektiv gesehen hat es nie eine bessere Zeit zu leben gegeben. Das sagt IW-Verhaltensökonom Enste im Gespräch.“ Weiter unten heißt es dann: „Es gibt den Katzenjammer nach der Corona-Pandemie, ein minimales Wirtschaftswachstum dieses Jahr, Krieg innerhalb Europas. Aber die allermeisten Dinge haben sich hierzulande doch gut entwickelt, sagt Enste. ‘Warum kommen so viele Menschen nach Deutschland? Weil sich die meisten Menschen hier wohlfühlen und Vertrauen in die Institutionen haben. Wir sind ein Rechtsstaat, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verteidigen und die Demokratie‘.“ Dass Menschen vorwiegend nach Deutschland kommen, um bei der Verteidigung der Öffentlich-Rechtlichen und Unsererdemokratie mitzuhelfen – diese Einschätzung wirkt selbst für einen Fernsehexperten einigermaßen originell.

Wie entsteht überhaupt die schlechte Stimmung, wenn sich die meisten wohlfühlen? Der Verhaltensökonom weiß auch hier laut ZDF weiter: „‘Die AfD lebt von den negativen Botschaften, sie spricht von der Spaltung der Gesellschaft und von Krisensymptomen.‘ De facto sei das aber gar nicht messbar, das würden seine Studien zeigen. Für das Gelingen eines Lebens seien noch ganz andere Dinge entscheidend: ‘Schauen wir auf den Fußball und das Sommermärchen 2006. Da gab es kollektive Freude und Zusammenhalt. Damals war die Bahn aber auch schon unpünktlich‘.“ Die Miesmacherpartei existierte damals ebenfalls noch nicht. Gut, Messerverbotszonen und Merkellego um jeden Weihnachtsmarkt auch nicht, das würde jetzt jedenfalls einer der „Meckerpötte und Miesepeter“ einwerfen – diese Begriffe für die Undankbaren und Unfrohen schöpfte Jasper von Altenbockum von der FAZ schon 2024. Das ZDF-Stück, das aus der Meinung der Journalistin und der des Institutsvertreters besteht, endet übrigens mit dem Satz: „Und dann lachen wir beide.“

Die Ansicht, dass die schlechte Stimmung im Land gewissermaßen aus der AfD herausquillt wie ein bitterer Brei aus dem Zaubertopf, und dass mit dem Ende der Existenz dieser Partei auch diese Begleiterscheinung enden würde, gehört mittlerweile zur Standardargumentation bei eigentlich allen richtigen politischen Kräften. Der bereits oben zitierte Felix Banaszak meint in einem Welt-Interview: „Die AfD profitiert unter anderem von der Erfahrung eines dysfunktionalen Staats und Abstiegsängsten, aber auch von Entwicklungen, die Politik mit materiellen Maßnahmen nicht adressieren kann. Dazu gehören die Dynamik digitaler Medien und die Marktmacht von Tech-Giganten, deren Algorithmen Radikalisierung befördern.“

Wer darüber staunt, dass ein grüner Parteichef neuerdings vom „dysfunktionalen Staat“ spricht, muss bedenken, dass die Partei sich jetzt in der Opposition befindet. Abgesehen davon führen aber die Algorithmen und die Tech-Giganten zusammen mit der Spielverderberpartei zur Radikalisierung der Meckerpötte, obwohl sich verantwortungsvolle Politiker und Journalisten gegen diese Entwicklung stemmen. Aber wozu tun sie sich das eigentlich an?

Nicht nur in Deutschland fragen sich Politiker, wie es mit diesen Bürgern noch weitergehen soll. In den USA befindet sich Kamala Harris gerade mit ihrem Buch „107 Days“ auf landesweiter Werbetour. Darin erklärt sie zum einen, hätten ihr missgünstige Figuren aus dem Biden-Lager nicht ständig Gin in ihren Wodka gekippt Steine in den Weg gelegt, dann hätte sie, die starke Frau, die sich nicht unterkriegen lässt, Donald Trump haushoch geschlagen.

Hauptsächlich, so Harris‘ Botschaft, scheiterte sie aber daran, dass viele Amerikaner ihr so schlecht zuhörten, ihre politischen Ideen nicht verstanden und es unterließen, sie auf dem Wahlzettel anzukreuzen, obwohl es sich bei ihr „um die qualifizierteste Kandidatin“ (Harris über Harris) handelte. Alles in allem scheiterte sie also an den unqualifizierten Bürgern. Das machte sie auch noch einmal im Einzelgespräch mit einem Meckerpott auf einer ihrer Buchveranstaltungen deutlich. Und lässt durchblicken, dass sie möglicherweise im Jahr 2028 den Wählern noch eine letzte und eigentlich unverdiente Chance gibt.

Mit dieser Deutlichkeit sollten die Qualitätspolitiker auch hierzulande den Problemleuten erklären, was ihnen droht, sollten sie weiter nörgeln, an ihrem Geld festhalten und anderweitig unverantwortliche Entscheidungen treffen. Dass sich die Verantwortlichen ein neues Volk wählen – damit muss jetzt niemand kommen. Dieser Prozess läuft längst, braucht aber noch Zeit. Amtsträger sollten jetzt einen Schritt weiter gehen und mit ihrer kollektiven Ausreise drohen, mit einer Abwanderung in fröhlichere Gegenden, dorthin, wo niemand eine Deindustrialisierung beklagt, weil dafür schon die Voraussetzung fehlt. Also in ein Land, das heute schon ungefähr so aussieht wie Hamburg zehn Jahre nach dem Klimaentscheid.

Wer jetzt behauptet, die Ankündigung der Politikerabwanderung würde die allgemeine Stimmung sofort heben, vor allem dann, wenn die Blase Frau Reschke et al. gleich mitnähme, der disqualifiziert sich selbstredend völlig für jeden weiteren Diskus. Der Bürger soll nämlich noch froh sein, sich aber auf gar keinen Fall lustig machen.

Ja, das geht. Es muss ihm eben nur besser erklärt werden.

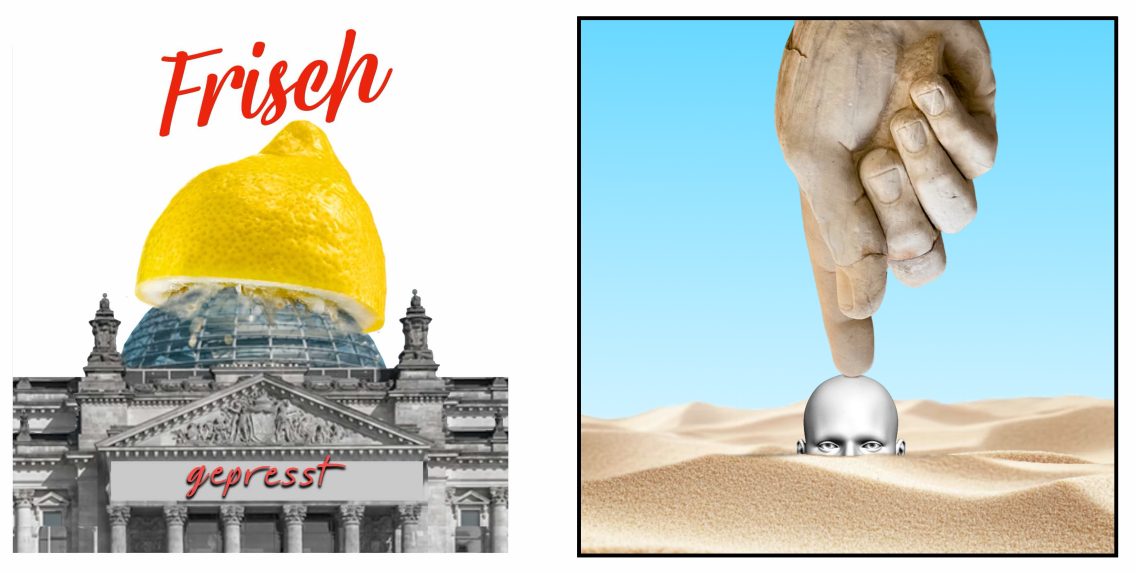

Dirk Schwarzenberg verfasste früher Kriminalromane und bleibt auch als Journalist dem Genre im weitesten Sinn treu. Er lebt und arbeitet in Bayern. In der Publico-Kolumne „Frisch gepresst“ behandelt er gesellschaftliche Stilfragen.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Dr. Wolfgang Epple

15.10.2025Brillant!

Es grüßt einer der Meckerpötte😉

Rainer Möller

15.10.2025Erinnert mich übrigens an Ralf Dahrendorf. Der hatte (in „Soziale Klassen und Klassenkonflikt“) dagegen argumentiert, dass Konflikte bloß dadurch entstehen, dass böse Menschen sie „schüren“. Und deshalb verschwinden würden, wenn man nur die bösen Menschen ausschaltet, sodass sie nicht mehr „schüren“ können. Das war die Botschaft, mit der die NSDAP viele Konservative und vor allem viele Christen für sich gewann. Und es ist jetzt die Botschaft, mit der die Linken (via Heitmeyer et alii) wieder mal viele Christen ansprechen.

Karsten Dörre

16.10.2025Der Vorsitzende des Vereins „Team Freiheit“, Thomas Kemmerich, im Interview:“Wir sind eine Anti-Partei.“. Es wird Zeit, dass dieses antiquierte und zerstörende Parteienmodell in die hintere Reihe der Wählbarkeit verschoben wird. Das westliche System ist weit über seinen Zenit. Wenn es sich nicht ändert, wird es von der Dritten Welt (UNO), Russland und China und der muslimischen Welt zerbröselt.

Rainer Möller

17.10.2025Dieser Professor Enste mit seiner Wohlfühl-Propaganda ist eigentlich ein ziemlich erschreckender Typ. Von „Spaltung“ und „Krise“ redet schließlich sogar auch der linke Mainstream. Und normalerweise sind negative Gefühle auch ganz gut, um reale Probleme zu erkennen und zu lösen. Oder gilt das nur für eine kleine Elite von Arbeitgebern und Politikern, und für das breite Publikum gilt: Es muss „bei Laune“ gehalten werden? Ich fürchte, diese Art von Experten und Expertise: „Stimmung ist alles, wir müssen vor allem für gute Stimmung bei der breiten Masse sorgen!“, die finden sich in allen politischen Systemen.

Karsten Dörre

17.10.2025Die immer öfter verbreitete „Spaltung“ ist ein Antiwort zu Freiheit und Vielfalt. Die homogene, freiheitliche und „demokratische“ Gesellschaft ist eine Utopie. Die ruhige CDU-SPD-Zeit des letzten Jahrhunderts wird als vollkommen wahrgenommen. Dabei war diese lediglich die Notwendigkeit, Aufschwung und Wohlstand herbeizuführen. Wohlstand kann jeder verteidigen bzw. verwalten. Mit Beginn der Merkel-Ära ab 2005 wird getrieft und geschlafen. Zwischendurch schreckt man auf und vollzieht Panik, siehe Atomausstieg, Migrations-Supergau, desaströse Energiepolitik, Deindustrialisierung. Alles unter dem Banner der Klimarettung. Viele Staaten dieser Erde der zweiten und dritten Welt haben die Klimarettung als Geldeinnahmequelle erkannt. Was nicht wundert, wenn ein Großteil der ersten Welt mit viel Geld winkt und z.B. Deutschland sich aus verblödeter Solidarität dem Standard der dritten Welt anpassen will. Dabei will die dritte Welt nicht diesen niedrigen Standard behalten, sondern besseren Standard haben. Aber rede mal mit Scheuklappendeutschen!