Der Klimabeschluss des Bundesverfassungsgerichts erweist sich als Sprengsatz für die gesamte Rechtsordnung. Für die Welttemperatur bedeutet er wenig. Aber er bedroht alle, die etwas besitzen, was sich umverteilen lässt

Von Carlos A. Gebauer und Alexander Wendt

Wem der Begriff „Proprietarismus“ nichts sagt, der gehört zu einer 99-Prozent-Mehrheit im Land. Denn das Wort kommt ganz frisch aus dem Begriffsprägebetrieb progressiver Gesellschaftsingenieure. Es erlebt gerade seine Einführung, in einem Jahr hört man wahrscheinlich in Medien und auf manchen Parteitagen mehr davon.

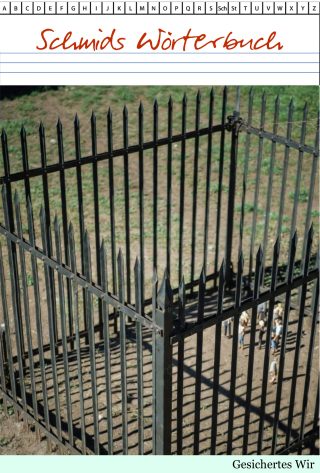

„Proprietarismus“, abgeleitet vom lateinischen proprium, das Eigene, bezeichnet die archaische Neigung von Bürgern, ihr Eigentum behalten zu wollen. Die meisten dürften darin etwas ganz Normales sehen, zumal auch immerhin das Grundgesetz das Privateigentum ausdrücklich schützt. Aber so selbstverständlich gilt das eben nicht mehr. Dass jemand sein Eigenes nicht herausrückt, auch nicht für einen guten Umverteilungszweck, halten die Erfinder des Proprietarismus für problematisch, ja sogar gefährlich. Vor einigen Monaten erschien auf der Webseite der mit gut sechs Millionen Steuereuro pro Jahr finanzierten Amadeu Antonio Stiftung ein Text des Soziologen und Aktivisten Andreas Kemper, in dem er das P-Wort erklärt. „Proprietarismus ist weltweit auf dem Vormarsch“, heißt es dort: „Im Weißen Haus mit dem Trump-Vertrauten Peter Thiel, in Argentinien mit Präsident Javier Milei. Aber auch in Deutschland gewinnt die Denkrichtung immer mehr Unterstützung. Dafür sorgt ein Netzwerk aus Ökonomen der österreichischen Schule, AfD und antidemokratischen Vordenker*innen.“

Zu dem „Netzwerk“ (merke: Hinter allem politisch Verdächtigen stehen immer Netzwerke) zählt Kemper praktisch alle, die Eigentum und unternehmerische Tätigkeit für etwas Positives halten und obendrein noch die Meinung vertreten, dass sich privatwirtschaftlich vieles besser regeln ließe als durch den Staat. Auf der Netzwerkerliste landen bei ihm die AfD, aber auch Teile der FDP („besonders in den Jugendverbänden und den Naumann-Stiftungen“), Hayek-Clubs und die Mises-Gesellschaft, außerdem die Medien Tichys Einblick, die Achse des Guten, Der Sandwirt, Apollo News und sogar Welt und Focus. Den Grundverdacht gegen jeden, der das Selbsterwirtschaftete vor dem staatlichen Zugriff schützen will, hegen nicht nur Meinungslenkungs-NGOs wie die Amadeo Antonio Stiftung. Sondern auch einflussreiche Institutionen wie der Sachverständigenrat der Bundesregierung, besser bekannt als Rat der „Wirtschaftsweisen“, Verbände und staatsfreundliche Medien.

Sie können sich dabei seit jüngerer Vergangenheit sogar auf eine hohe Autorität berufen: das Bundesverfassungsgericht und dessen gleichermaßen umweltpolitisch legendärer wie rechtsdogmatisch erschütternder Klimaschutzbeschluss vom 24. März 2021. Denn dort formulierten die Verfassungsrichter und -richterinnen einen Satz, der weit über die Lebensspanne gegenwärtiger Generationen hinausragt:

„Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grundrechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Generationen.“

Von der einigermaßen abstrakt klingenden Idee, Freiheitsrechte intergenerationell umzuverteilen, fehlt nur ein kleiner weiterer argumentativer Schritt zu der Forderung, das Prinzip ganz konkret und frontal auf das Eigentumsrecht insgesamt anzuwenden. Und zwar nicht irgendwann, sondern schon hier und jetzt. Dass die Verfassungsrichter mit ihrem Klimabeschluss eine Art Universalwerkzeug zum Gesellschaftsumbau bastelten, zeigt sich jetzt beim genaueren Hinsehen auf vielen Kampffeldern – und nirgends so deutlich wie im Immobiliensektor. Elisabeth Broermann von den „Architects for Future“ gab kürzlich die Parole aus: „Deutschland ist fertig gebaut“. Um die Klimaneutralität zu erreichen, meint sie, dürfe es überhaupt keinen Neubau mehr geben. Genauso sieht es die Deutsche Umwelthilfe mit Verweis auf den CO2-Ausstoß des Baugewerbes. Da „Architects for Future“, Deutsche Umwelthilfe und andere Unterstützer dieser Forderung aber nicht gleichzeitig einen Einwanderungsstopp für Deutschland fordern, bleibt nur eine Lösung: Die Neuverteilung des existierenden Wohnraums, laut Broermann also der Umbau „zu großer Wohnungen“. Bei diesem Vorschlag handelt es sich um ein direktes Derivat des Beschlusses aus Karlsruhe: Umverteilung, weil die über allem schwebende Verpflichtung zur Klimawandelbekämpfung gar keinen anderen Ausweg zulässt.

In der Figur des meist älteren Bürgers, der sich störrisch-uneinsichtig weigert, Platz zu machen und seine Immobile der Umverteilung zuzuführen, sehen Medien und Aktivisten schon seit einiger Zeit ein gesellschaftliches Ärgernis. Die Süddeutsche, eindeutig keine Verbreiterin proprietaristischer Lehren, schlug schon 2024 vor, der Staat sollte jeden mit einer Sondersteuer belegen, der eine „zu große“ Fläche bewohnt, wobei es der Autor vermied, dafür eine Grenze zu ziehen. Der finanzielle Druck zum Umzug in ein Apartment mit der gerade noch vertretbaren Quadratmeterzahl, so die Süddeutsche; „funktioniert generationenübergreifend, wäre bei Senioren aber besonders effektiv, da diese häufig die meisten Quadratmeter je Kopf für sich beanspruchen.“ Die Frage lautet für den Journalisten und Gleichgesinnte also nicht mehr nur: Wann zieht Oma aus? Sondern: Was muss der Staat konkret unternehmen, damit sie endlich in eine kleine Wohnzelle verschwindet?

Auf einer Tagung der kirchlich getragenen, aber vom Freistaat Bayern geförderten Initiative „Wohnen für alle“ im September 2025 nahmen sich laut Bericht der Organisation „Studierende“ in einem Planspiel „Einfamilienhäuser aus den 1950er bis 1980er Jahren“ vor „und zeigten, wie sich diese in Mehrfamilien- oder Mehrgenerationenhäuser umwandeln ließen. Die Botschaft: In bestehendem Wohnraum steckt enormes, bislang ungenutztes Potenzial.“ Die Teilnehmer machten dann auch gleich das zentrale Problem aus: „Eine praktische Umsetzung bei den Eigentümer:innen blieb bisher aus. Ein deutlicher Appell an Politik und Bauwirtschaft, diese Ideen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern ernsthaft zu prüfen und zu fördern.“

Eigentümer lassen sich lästigerweise nicht einfach willenlos umtopfen wie eine Sansevieria, sondern nur mit entsprechend nachhelfenden Maßnahmen. Der Blick in der eigentlich eigentumsfreundlicheren Schweiz fasste die Situation in einer Schlagzeile zusammen, die sich so ähnlich auch in deutschen Blättern findet: „Boomer wollen nicht aus ihren Häusern“. In dem Text heißt es: „Sogar 80-Jährige krallen sich an ihre Eigenheime.“ Sich eigensüchtig und ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Notwendigkeiten hochbetagt und uneinsichtig am lebenslang Zusammengesparten festkrallen: So sieht Proprietarismus in Reinform aus.

Die Wirtschaftsweisen setzen in ihrem neuen Gutachten das Brecheisen ebenfalls bei Immobilien an. Ihr Umverteilungskonzept geht aber noch weit darüber hinaus. In dem Papier, das bisher kaum öffentliche Aufregung hervorrief, heißt es (S. 276): „Immobilien tragen zur Vermögensungleichheit bei, weil sie einen großen Anteil der Gesamtvermögen ausmachen und überwiegend von Haushalten in der oberen Hälfte der Verteilung gehalten werden.“ Und (S. 285): „Insbesondere direkte Vermögenstransfers, aber auch das in der Familie erlernte Spar- und Anlageverhalten beeinflussen die intergenerationelle Vermögenskorrelation.“ So direkt erklärten Regierungsberater bisher noch nie zum Problem, was früher jahrzehntelang als positives Lebensmodell galt, nämlich vermögensbildend zu sparen, oft unter Konsumverzicht, um Wohneigentum zu schaffen, das nicht nur der eigenen, sondern auch noch der nächsten Generation nützt.

In früheren Zeiten gelang der Aufstieg zum Eigentümer daher auch Facharbeitern; wegen der in vielen Regionen extrem gestiegenen Immobilienpreise finden sie oder ihre Erben sich heute automatisch in der „oberen Hälfte der Verteilung“, selbst mit einem schlichten Sechziger-Jahre-Haus in der Münchner, Frankfurter oder Hamburger Peripherie. Dass die Geldpolitik der Zentralbank zur Aufwertung von Vermögensgegenständen wie Immobilien führt, und damit den meisten Nachfolgern der „Boomer“ die Möglichkeit abschneidet, aus eigener Kraft zum Wohneigentum zu kommen, erwähnt das Wirtschaftsweisenpapier selbstredend nicht. Anderenfalls käme es ja nicht zu dem Vorschlag, die mit der einen Hand politisch geförderte Verarmung der Zukunftsgenerationen nun mit der anderen Hand durch die Enteignung der Älteren zu mildern. Da sie mit ihrer Eigentumsstreberei zur Vermögensungleichheit beitragen, sollte der Staat sie nach Ansicht der Wirtschaftsweisen jetzt zur Rechenschaft ziehen, und zwar durch eine Neuordnung der Erbschaftssteuer.

Einzelne Freibeträge für Ehepartner und Kinder und Verschonungsregelungen sollen demnach wegfallen; das Gutachten schlägt zwar einen sogenannten „Lebensfreibetrag“ von einer Million Euro vor, den schon viele Hauseigentümer ohne ihr Zutun überschreiten, Erben mittelständischer Firmen erst recht. Bei diesem Freibetrag handelt es sich erkennbar um eine Variable. Er lässt sich auch nach und nach tiefer ansetzen. Der Zweck der Übung besteht darin, die Einnahmen aus der Erbschaftssteuer drastisch zu steigern. Wozu? Für das ebenfalls von dem Beratergremium empfohlene Modell eines „Grunderbes“ von 20 000 Euro, das jeder 18-Jährige erhalten soll. Die dafür veranschlagten Kosten von 22,5 Milliarden Euro pro Jahr übersteigt die heute vereinnahmte Erbschafts- und Schenkungssteuer so gewaltig, dass die Rechnung mit dem oben erwähnten Millionenfreibetrag niemals aufgeht. Auch dieser Vorschlag folgt zwingend aus dem Geist des Klimabeschlusses.

Wenn Deutschland bis 2045 klimaneutral sein soll, notfalls als einziger Staat in der Welt – und das bekräftigte der Bundesumweltweltminister Carsten Schneider gerade wieder –, dann handelt es sich nicht nur beim Baubestand, sondern auch bei der Wohlstandserzeugung um ein abgeschlossenes Kapitel. Es darf nichts Wesentliches mehr dazukommen, im Gegenteil, das große Ziel lässt sich nur erreichen, wenn die energieintensive Industrie in den nächsten Jahren das Land verlässt. Degrowth-Prediger wie Ulrike Herrmann und Maja Göpel sagen das in aller Offenheit, Politiker eher nicht, aber eigentlich weiß jeder, dass die weitgehend CO2-freie Bundesrepublik anders nicht zu haben ist. Wenn künftige Generationen also gar nicht die Chance auf gut bezahlte Arbeitsplätze in der Industrie und damit auf einen bescheidenen Wohlstandsaufbau erhalten, dann lassen sich die Jungen nur beruhigen, wenn der Staat große Teile des bisher angesammelten Privatvermögens in seine Hände nimmt, es in kleine Teile schneidet und dann nach eigenen Gerechtigkeitsvorstellungen an den Nachwuchs verteilt. Für 18-Jährige ohne Erfahrung mit Lebenshaltungskosten und Inflation klingt 20 000 € nach einer Menge Geld.

Dass sich der nun herbeigeredete konkrete Staatszugriff indes genauso wie die Ideologie der Proprietarismusbekämpfung vor allem gegen die sogenannten Boomer und deren Lebenskonzepte richtet, ergibt sich praktisch von selbst. Nur diese Generation verfügt überhaupt noch im nennenswerten Maß über Immobilien, Sparkonten und Lebensversicherungen. Was letztere angeht: Schon jetzt werden ausgezahlte Beträge von den Sozialkassen sogar unangekündigt in fiktive Monatseinkommen umgerechnet und mit Beiträgen belastet. Entsprechende Mitteilungspflichten der Versicherungsgesellschaften sind längst gesetzlich abgesichert.

Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die eine solche Kaskade von Gesellschaftsumbaumaßnahmen auslöst und geradezu erzwingt, verdient einen genaueren Blick. Grundrechte, erklärte das Gericht, schützten als „intertemporale Freiheitssicherung“ die Menschen der Zukunft davor, durch heutiges Handeln in ihren Freiheitsrechten beschränkt zu werden. Der vielfach als grundlegend gefeierte Spruch aus dem Formenkreis der Karlsruher Klimaschützer basiert nicht nur naturwissenschaftlich auf der von ihnen dargelegten, naiv-monokausalen Überzeugung, anthropogene Kohlendioxidemissionen prägten maßgebend – und dann sogar administrativ steuerbar – die Weltdurchschnittstemperatur. Mit der Formulierung, es dürfe „der Gesetzgeber einen ad infinitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen“, dokumentiert das Gericht außerdem eine unterlassene etymologische Auseinandersetzung mit dem Begriff „Klima“.

Denn die griechische Wurzel des Wortes, κλῑ́νειν, besagt nichts anderes als niederlegen, beugen und wandeln. Mithin argumentieren die Verfassungshüter hier im Kern damit, das Grundgesetz gebiete, einen temperaturbezogenen „Wandelwandel“ im Globalmaßstab nicht tatenlos hinzunehmen. Wir sehen also den weltersten Klimastabilisierungsversuch durch Verfassungsrechtsprechung, die darauf hinausläuft, das bisherige erdgeschichtliche Hin und Her zwischen Eis- und Warmzeiten unseres Planeten nunmehr – auf Basis einer Tautologie – außerhalb einer menschlich in Grad Celsius bestimmten Bandbreite für verfassungswidrig zu erklären. Jedenfalls, soweit es Deutschland betrifft. Denn weiter reicht die Rechtsprechungsgewalt aus dem Schlossbezirk nicht.

In diesen Rahmen fügt sich, dass es sich bei der Entscheidung – trotz vielfach unrichtiger Benennung als solchem – gerade um kein „Klima-Urteil“ handelt, sondern nur um einen „Klima-Beschluss“. Es gab keine mündliche Verhandlung mit den Beteiligten. Es wurden keine kundigen Gutachter gehört. Es wurde also vor der Verkündung nicht offen erörtert, sondern nur intern, im Schutze des Beratungsgeheimnisses, wurden richterliche Plausibilitätsvorstellungen ausgetauscht. Wie tief und wie detailliert, wie kritisch und wie folgenabschätzend, wird die Welt also nie erfahren. Zuletzt wurde der Beschluss unterzeichnet und versandt. Mehr war nicht.

An dem Versuch, Gerechtigkeitsprobleme über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg zwischen lebenden und noch nicht geborenen Menschen ausbalancieren zu wollen, verhebt sich zwangsläufig selbst das klügste Gericht. Ein Erörterungstermin barg durchaus das Risiko, dass ein Verfahrensbeteiligter beispielsweise die Frage in den Saal gestellt hätte, mit welchen Bündeln aus tatsächlichen und rechtlichen Annahmen, Mutmaßungen, Fiktionen und Vermutungen der Senat zu seiner Hypothese gelangen wolle, ein heute emittiertes Spurengas werde mit überwiegender Abwägungssicherheit alle technischen Möglichkeiten zur Kompensation in der Zukunft übersteigen. Anders gesagt: Hätte man im Jahr 1880 für Berlin ein sofortiges Pferdeverbot verfügt, weil die Stadt wegen einer „unumkehrbar angelegten rechtlichen Gefährdung“ bis 1950 im Stutenkot ersticken werde? Denn genau das galt damals vielen Experten als ausgemacht.

Das Bundesverfassungsgericht geht noch einen Schritt weiter, indem es die Grundrechte perspektivisch nicht nur linear, sondern dynamisch schrumpft: „Dabei nimmt das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem Klimawandel aufgrund der immer intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab.“ Die Idee des Klimabeschlusses, die Freiheitsräume und Handlungsmöglichkeiten konkreter, heute lebender Menschen von Rechts wegen zu beschneiden, weil künftig geborene Generationen möglicherweise nicht über Techniken verfügen, um die aus heutigem Wissen prognostizierten Probleme zu lösen, entbindet unsere gesamte Rechtsordnung aus ihrem Rahmen in Raum und Zeit. Gestützt auf Risikoszenarien werden per fiktionaler Modellentwicklung alternative Realitäten entworfen, die schon heute alle Grundlagen der Gesellschaft infrage stellen. Das Recht löst sich aus seinen vertrauten und hergebrachten Bindungen an Realität und Naturgesetze; erlaubt ist, was als modellierte und interpretierte Datensammlung gefällt.

Das Zerstörungspotential dieser Rechtsdogmen sprengenden Infragestellung zeichnet sich erst allmählich ab – in Plänen zur Wohnflächenbewirtschaftung, Neuverteilung von Vermögen und einem flankierenden Theoriebegriff wie „Proprietarismus“, der alle Bürger unter Rechtfertigungszwang setzt, die das Eigene nicht widerspruchslos herausrücken. Die Aufweichung der Regelgrenzen bleibt eben nicht bei Umweltfragen stehen. Wer den Bewegungsspielraum der gegenwärtigen Generationen vom spekulativen Wohl und Wehe künftiger Erdbewohner abhängig macht, der muss folgerichtig auch bereit sein, die oben skizzierte Vermögensumverteilung unter zeitgleich lebenden Menschen unterschiedlichen Alters anzuordnen.

Als der Klimabeschluss 2021 fiel, spielten viele seine Bedeutung herunter: Die Entscheidung erkläre doch nur das Klimagesetz der Bundesregung für ungenügend. Seit Anfang 2025 steht das verfassungsgerichtlich ausschlaggebende Ziel, eine „Klimaneutralität“ bis 2045, wie manche in die dortige Formulierung hineinlesen wollen, sogar als Artikel 143h im Grundgesetz. So verlangten es die Grünen im Tausch gegen die Zustimmung zur Verfassungsänderung, die den Weg zum schwarz-roten Sonderschuldenpaket freimachte. Wieder folgte eine Abwieglung: Die Formulierung bedeute nichts weiter als die Zweckbestimmung der Milliarden im Klima- und Transformationsfonds. Mittlerweile melden sich erste Verfassungsrechtler mit der Deutung, im Zusammenspiel des neu eingefügten Artikels mit dem Klimabeschluss ergäbe sich sehr wohl ein Staatsziel, das sämtliche künftigen Bundesregierungen binde.

Die neue, von der SPD bestimmte Verfassungsrichterin Ann-Katrin Kaufhold dürfte das so sehen. Sie meinte schon vor ihrer Wahl, Gerichte oder Zentralbanken könnten leichter als vom Wähler abhängige Politiker „unpopuläre Entscheidungen“ für den Klimaschutz treffen. Kaufhold gehörte auch zu den Konstrukteuren des Berliner Enteignungsgesetzes, das unter anderem vorsieht, Unternehmen zu verstaatlichen, wenn sie sich nur ungenügend um die Erreichung der „Klimaziele“ bemühen. Verfechter aller aufgezählten Maßnahmen können sich auf den Klimabeschluss von 2021 berufen. Und sie tun es auch nach dem Muster: Jetzt ist er nun einmal da, und wer A sagt, muss auch B sagen. Der gewiefte Dialektiker Bertolt Brecht wusste allerdings: „Wer A sagt, muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, daß A falsch war.“

Jetzt, da sich zeigt, welchen Sprengsatz die Verfassungsrichter in die Rechtsordnung platzierten, kommt langsam auch die kritische Debatte über den Klimabeschluss zustande – und die Forderung, ihn zurückzunehmen. Sebastian Müller-Franken, Professor für öffentliches Recht, erklärt es zu einem Irrglauben, „dass die Reduktion von CO₂-Emissionen nur durch die Beschränkung von Freiheit herbeigeführt werden kann.“ Über den Beschluss urteilt er: „Die Entscheidung ist getragen vom Glauben an staatliche Allmacht, gepaart mit Misstrauen in die Demokratie.“

Eine Rechtsordnung, die sich nicht demütig darauf konzentriert, das ethische Minimum für alle zu garantieren, läuft Gefahr, individuelle Rechte für eine Hypermoral zu opfern. Entweder der Klimabeschluss verschwindet – oder ein wesentlicher Teil der Grundrechte. Wenn der Staat anfängt, Wohnraum entsprechend seiner Größe nach Angemessenheit, Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Erforderlichkeit behördlich zuzuweisen, dann beschreitet er damit exakt den Weg des staatlichen Gesundheitssystems. Kommt es so, kann das Motto nur lauten: Proprietaristen aller Bundesländer, vereinigt euch. Und zwar an neuen Wohnorten in Weltgegenden, in denen niemand begründen muss, warum er gern behalten möchte, was ihm gehört.

Carlos A. Gebauer, geboren 1964, ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, Publizist, stellvertretender Vorsitzender der deutschen Hayek-Gesellschaft und Senatsvorsitzender bei dem Anwaltsgerichtshof NRW. Im Jahr 2020 war er einer der Erstunterzeichner des Appells für freie Debattenräume.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Roy

19.11.2025Um nicht zum Ziel von prekären Neidern und Enteignungsmaßnahmen zu werden, sollte man eher auf Cashflow als auf die erkennbare Vermögenshöhe achten.

Besonders Politiker, Richter und Rot-Grün-Wähler u.ä. wissen das sehr genau.

In Rheinland-Pfalz wollte man die Renten der Landtagsabgeordneten „privatisieren“, dabei viel allerdings auf, welch hohe Einzahlungssummen dafür nötig gewesen wären.

Man ist schnell bei mehreren Millionen €, wenn man nicht nur das Langlebigkeitsrisiko, sondern auch die Inflation u.a. absichern will.

Wer privat gut investiert hat und leidlich gesund ist, findet sicher attraktivere Länder als D.

Robert Hagen

19.11.2025Zunächst schlage ich vor, dass sich PUBLICO dem Trend widersetzt und zum reinen guten alten generischen Maskulinum zurückkehrt! Das wäre ein erstes Zeichen und vielleicht ein Fanal für andere Publikationen, zu folgen.

Publico

19.11.2025Sehr geehrter Herr Hagen,

Publico verwendet im eigenen Text grundsätzlich das generische Maskulinum. Wenn allerdings in einem Text, der in einem Publico-Beitrag zitiert wird, eine andere grammatikalische Form vorkommt, dann erfolgt die originalgetreue Wiedergabe nach den allgemein üblichen Zitierregeln.

Mit freundlichen Grüßen,

Redaktion Publico

Tilo Heinrich

20.11.2025Sehr geehrter Herrn Wendt, sehr geehrter Herr Gebauer,

vielen Dank für diesen aufklärenden Artikel. Ich bin 1989 mit meiner Frau und meinem 3-jährigen Sohn über Ungarn aus der DDR geflohen und stelle mehr und mehr fest, dass uns der Sozialismus anscheinend wieder eingeholt hat.

Die linken Propaganda-Medien verklären im Rahmen der sogenannten Klima-Apokalypse die waren Absichten hinter dieser Agenda und umso wichtiger sind Ihre Beiträge und Informationen zu diesem Thema.

Vielen Dank !

wolfgang kreipe

20.11.2025es war ein fehler aus der ddr eine brd machen zu wollen. umgekehrt wäre es richtig gewesen. frau merkel hat das nicht nur erkannt sondern vorausschauend auch gleich ansetzend verwirklicht. denn, den sozialismus in seinem lauf hält auch kein verfassungsgericht auf. im gegenteil der sozialismus ist alternativlos. das hat die geschichte gezeigt. nur in der realität ist er leider immer (am menschen) gescheitert. ich bin zwar agnostiker, aber ausnahmsweise, in diesem fall, gott sei dank

Rainer Möller

20.11.2025Verfassungsrechtlich galt ja mal der Grundsatz, dass jedes Grundrecht – auch das Eigentumsrecht – einen Kernbestand hat, der auch bei Abwägung mit anderen Grundrechten nicht angetastet werden darf. Das setzt allerdings voraus, dass es Verfassungsrichter gibt, die bereit sind, einen solchen Kernbestand zu definieren. Gibt es die noch?

Werner Bläser

20.11.2025Da mir jede Art von Bescheidenheit fremd ist, und weil es wirklich hier gerade so passt wie die Faust aufs Auge, wiederhole ich frecherweise noch einmal meinen Post mit den Zitaten von Proudhon:

„Eigentum ist Diebstahl“, sowie „Eigentum ist Freiheit“.

Der Frühsozialist Proudhon hat damit „in a nutshell“ zusammengefasst, worin Sozialismus besteht:

Uns Eigentum und Freiheit wegzunehmen.

… Grosso modo 40% der Deutschen wählen linke Parteien, die in der ein oder anderen Form sozialistisch denken. Das kann man nicht anders denn als Todestrieb bezeichnen.

Aber mittlerweile bin ich darüber hinaus, das zu bedauern. Sollen die Deutschen doch ihren Weg gehen. Viel Spass!

irgendwer

22.11.2025Was in einer Auseinandersetzung mit dem Klimawandelbeschluss zwecks Einordnung nicht fehlen sollte, ist die Personalie der Berichterstatterin, respektive ihres Ehegatten. Dass der Beschluss nicht nur nicht einstimmig, sondern recht knapp getroffen wurde, sollte evtl. auch nicht unerwähnt bleiben. Von wegen verfassungsrechtlicher Alternativlosigkeit.

Und aus den Erfahrungen der Brasilianer mit dem ehrenwerten Alexandre de Moraes heraus, könnte jeder Nennung von Namen von Verfassungsrichtern gerne ein „via“ (odgl.) gefolgt von der vorschlagenden Partei nachgestellt werden.

Demn wenn Judikative und Legislative schon zur Judikatur verschmelzen werden, solte der brave Bürger dann schon wissen, welcher Parteo er zu Dank verpflichtet ist.

irgendwer

22.11.2025Beim Proprietarismus könnte man nachfragen, ob das freigewordene Eigentum* dann nach dem Modell „Venezuela“ oder dem Modell „Blackrock“ verwaltet wird. Die Umsetzung scheint mir bislang jedenfalls nur sehr diffus kommuniziert zu werden.

(*Wessen Egt. dann eigentlich? Eine 80jährige erhält für Umbaumaßnahmen jedenfalls keine privatwirtschaftlichen Mittel mehr.)

Karsten Dörre

22.11.2025Eine sinnlose Debatte, da es keinen kleinen Wohnraum gibt, wo die renitenten Senioren eingewiesen werden könnten. Vielleicht in noch zu bauende Tiny Häuser? Aber wer soll die bauen? Die von Handwerk beseelte Amadeu-Antonio-Stiftung?

Mimus Polyglottos

24.11.2025Doch, doch, Herr Dörre. es gibt den kleineren Wohnraum für Senioren. Lisa Eckhart (Wohnen, Mieten, Kaufen ca. 3:30) hat es ausgeplaudert: die Urne.

Karsten Dörre

25.11.2025Mimus Polyglottos, danke für diesen Hinweis. Man lernt nie aus. Und wenn doch, fängt man von vorn an, da man weit Zurückliegendes vergessen hat. So zumindest das Lebensmotto von Methusalem.

Heiner Jacobs

24.11.2025Ich habe es längst aufgegeben daran zu glauben, dass dieses „Volk“ irgendwann einmal klug und in seinen Taten, gemachte wie angekündigte, vernünftig, maßvoll und nicht selbst zerstörerisch wird. „Am deutschen Gut und Wesen, soll die Welt genesen“, wird ein weiteres Mal in die selbstverursachte Katastrophe führen.

Materonow

25.11.2025Die geschilderten Absichten, die Eigentumsordnung des Grundgesetzes zu ändern wg. eines vorgeblich höheren Ziels erinnert zum einen an die Verhältnisse des Unrechtsstaates „DDR“ und zum anderen beinhalten die „Überlegungen“ einen gefährlichen antidemokratischen touch.

Wo also sitzen die Antidemokraten, die ständig anderen Antidemokratie unterstellen? Sie sitzen in der Judikative, bei den Klimahysterikern und in solchen Gruppen, die dem mündigen Bürger zutiefst mißtrauen.

Materonow

25.11.2025@ Karsten Dörre

Die Idee mit den „Tiny-Häusern“ geistert schon eine Weilchen in der bunten Republik um.

Diese WoKlomiKos haben den altengerechten Vorteil, daß die greisenimmanente Sturzgefahr mit gravierenden gesundheitlichen Folgen dadurch vermindert wird, daß die Alten sich in einem solchen Häuschen überall festhalten können, um Sturzgefahren zu vermeiden.

Die IM Annettta Kahane kann sich schon mal zum probewohnen insTiny-Haus begeben.

Oskar Krempl

28.11.2025Tja wenn ein Staat zum Parasiten an der eigenen Bevölkerung wird, dauert es nicht mehr lange bis alles zu Schutt und Asche wird.

Die Söldner der Paragraphen waren schon immer die größten Unheilsbringer der Menschheitsgeschichte (Ausnahmen bestätigen die Regel) vor allem in Zusammenarbeit mit den selbst deklarierten Halbgöttern in Weiß (auch hier gilt der Grundsatz Ausnahmen bestätigen die Regel).

Bücherl Ernst

06.12.2025Sehr geehrte Frau Broermann von den Zukunftsarchitekten! In Syrien, da würde es doch wohl Sinn machen, neuen Wohnraum zu errichten, oder nicht? Warum gehen Sie nicht dahin und nehmen gleich mal ein paar Millionen rotgrüne Pioniere mit? Dann wird hier was frei für Ali, wenn er denn schon da ist, die Oma kann zuhause bleiben und Sie bauen endlich mal selber was auf, statt von anderen Aufgebautes zu usurpieren. Grüße.