Die kleine, privat organisierte Buchmesse „Seitenwechsel“ zieht tausende Besucher an – und bringt damit den gesamten restlichen Meinungsbetrieb aus der Fassung. Dessen Vertreter reden sehr aufgeregt. Aber sie haben nichts mehr zu sagen

Leider herrscht auf der Buchmesse in Halle ein weitgehendes Fotografierverbot. Aber es lässt sich auch ohne Bilder beschreiben, wie die Veranstaltung am 8. und 9. November verlief. Nämlich ein bisschen anders als von beiden Seiten kalkuliert.

Die Dresdner Buchhändlerin und Organisatorin Susanne Dagen und der Betreiber des Messegeländes rechneten mit 5000 Besuchern, es kamen 6000. Das führte zu langen Schlangen am Eingang und am Kaffeestand, Gedränge in den Gängen und Überfüllung bei der einen oder anderen Veranstaltung. An manchen Ständen gingen Bücher vorzeitig aus. Ein Aussteller stellte fest, dass er an einem Tag in Halle mehr verkauft hatte als sonst in drei Tagen auf der Leipziger Buchmesse.Auch das extrabreite progressive Bündnis stellte fest, dass Plan und Wirklichkeit auseinander liefen. Ein Vertreter des aus dem „Demokratie leben“-Topf finanzierten Vereins „Halle gegen rechts“ gab bekanntlich schon weit im Vorfeld das Versprechen ab, mit seiner Truppe „so viel zivilgesellschaftlichen Druck erzeugen, demokratisch und gewaltfrei, dass die Veranstaltung nicht stattfinden kann“. Er erwartete also wie die Amadeu-Antonio-Stiftung, linke Kommunalpolitiker und sonstige Partner, dass der Betreiber der privatwirtschaftlich organisierten Messe Halle einknicken würde. Als das nicht passierte, zählte man auf den Einschüchterungseffekt des aufmarschierten Blocks in schwarzer Funktionskleidung („Gegenprotest“) und des Halbdutzend vermummter Fotografen, die am Eröffnungstag jeden einzelnen Besucher auf seinem Weg zur Messehalle in ihre hochwertigen Teleobjektive nahmen.

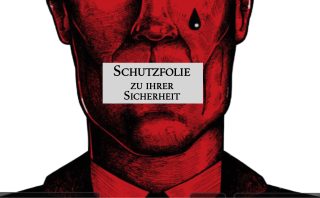

Nach wochenlanger Mobilisierung stellten sich dann allerdings nur etwa vierzig bis fünfzig Alerta!-Rufer hinter einem Absperrgitter und Sichtschutzregenschirmen auf.

Die Besucher machten auch nicht wegen der professionellen Ablichter wieder kehrt. Für einige ergab sich wegen der lauernden Fotografen durchaus ein Problem; eine Messebesucherin aus Norddeutschland meinte drinnen in der Halle, sie hätte sich auf dem Weg mit Schals „verhüllt wie Aische“, denn: „In meiner Umgebung darf niemand wissen, dass ich heute hier bin.“ Für genau diesen Teil des Publikums gab es drinnen die Fotoeinschränkung.

Dass eine privat organisierte Buchmesse unter diesen Bedingungen stattfindet, sagt etwas über den Zustand des Landes. Dass sie am Ende trotzdem mehr Besucher anzog als gedacht, allerdings auch.

Die Bilanz der zwei Tage in Halle einschließlich des monatelangen Vorlaufs sah so aus: wie erwähnt 6000 Besucher auf der Buchmesse, angeblich 600 Linksdemonstranten insgesamt, wobei die Zählweise im Dunkeln blieb. Auf den Bildern vom Messevorfeld, aber auch der Innenstadt ließ sich noch nicht einmal ein Sechstel davon erkennen. Außerdem auf zwei Tage und 35 Veranstaltungen verteilt 1500 Besucher des bunten Zivilgesellschaftsfestivals, das den gleichen Namen trug wie das letzte Buch des Bundespräsidenten, nämlich Wir. Und das trotz intensiver Werbung vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien und Geld aus dem Sechs-Millionen-Etat der Amadeu-Antonio-Stiftung. „Die Förderung der Kultur schwächt sie“, erkannte schon der in Kulturbetriebskreisen praktisch unbekannte kolumbianische Philosoph Gómez Dávila.

Dass es ungefähr so kommen würde, deutete sich Tage vorher an. Das brachte einen größeren Teil der Medien in eine unbequeme Lage. Denn dort gab man sich schon seit der Terminankündigung von „SeitenWechsel“ große Mühe, die Gefährlichkeit der Veranstaltung nicht nur für Halle, sondern für die ganze Bundesrepublik zu betonen. Vor „Literatur als Türöffner der Neuen Rechten“ warnte die „Tagesschau“ ihr Publikum bereits im März 2025; die ARD-Anstalt MDR wusste schon im Juni, als noch gar kein Messeprogramm existierte: „Die geplante Buchmesse gilt als Szenetreff der Neuen Rechten“; die Frankfurter Rundschau setzte ihre Leser über das „Who’s who der rechtsextremen Bücherszene“ ins Bild, das linke Aktivistenbündnis „Campact“ sah ein „Kameradschaftstreffen der Neuen Rechten“ kommen, die von den Jusos betriebene Organisation „Endstation rechts“ ein „rechtes Vernetzungstreffen“, also eine Art Potsdamer Geheimtreffen, nur eben öffentlich. „Endstation rechts“ umriss auch ungefähr die eigene Definition von „rechts“: „Im Begleitprogramm tummeln sich altbekannte Rechte wie Alexander Wendt, Hans-Georg Maaßen, Vera Lengsfeld, Ulrich Vosgerau, Roland Tichy, Gloria von Thurn und Taxis und andere.“ Wer ein solches Panorama aufbaut – immer mit dem Hintergedanken, die Buchmesse damit zu verhindern oder wenigstens viele Interessierte abzuschrecken –, kann sie schlecht zum unbedeutenden Lokalereignis erklären, wenn sie dann doch ihr Höllentor öffnet. Das stellte Qualitätsmedien vor die verzwickte Aufgabe, über das Ereignis zu schreiben, ohne darüber zu berichten.

Mit dem, was sich auf der großen Messebühne mit den Podiumsgästen, bei den Lesungen und rund um die Stände abspielte, so viel wussten die Beobachter der Süddeutschen, der FAZ, des Tagesspiegel, des MDR und der Zeit schon bei der Anfahrt, konnten sich ihre Beiträge entweder gar nicht beschäftigen – oder nur in sorgfältig kuratierten Ausschnitten. Apropos Erwartung: „Am Wochenende nun war ich auf der Buchmesse ‚Seitenwechsel‘ in Halle“, schrieb der Zeit-Mitarbeiter: „Ich ziehe eine grüne Bomberjacke an und eine Fred-Perry-Beanie, das wird ja wohl reichen, um nicht weiter aufzufallen.“ Die meisten Besucher achteten im Gedrängel eher nicht auf die Kleidung der anderen, also blieb auch der einzige Bomberjackenträger weit und breit ohne besondere Reaktionen jedweder Art.

Der Autor der Süddeutschen Bernhard Heckler schaute allerdings sogar ganz überwiegend nach Jacken und Hosen im Publikum. Dort machte er den „Typ Jurist (Segelschuhe, Chinos, gefütterte Weste“) aus „der Typ Hippie-Impfgegner (Batikklamotten, Dreadlocks)“, „den Typ Elektrotechniker“ (Kurzarmkarohemd, ordentlich in die Jeans gesteckt), aber auch „flamboyante und attraktive Gestalten (Lederjacken, Lederschuhe, Männer mit langen Haaren und Ohrringen, Frauen, die aussehen wie Katalogmodels“. Mit anderen Worten, die der Reporter aus München aber unbedingt vermeiden wollte: ganz normales Buchmessepublikum. Ein Slogan der Folgeveranstaltung 2026 könnte übrigens lauten: „SeitenWechsel – wo Qualitätsmedien ihre Ex-Leser treffen“.

Das von der Buchmesse gezeichnete Qualitätsmedienbild zeigt vor allem, wie sich die Journalisten dort eine Buchmesse vorstellen, die aus der Reihe tanzt: „Wo rechtsextreme Inhalte salonfähig werden“ (Tagesschau), „Nietzsche, Nius und Neonazis“ (Tagesspiegel), „Auf der AfD-Welle reiten“ (Deutschlandfunk). Im wirklichen Leben gab es in der Ausstellungshalle tatsächlich eindeutig rechte Verlage (Antaios, Jungeuropa-Verlag) und etliche andere, die sich mit ihrem Programm in keinem eindeutigen politischen Lager befinden. An den Ständen finden die Besucher das neueste Buch von Thilo Sarrazin, sie finden Bernd Zellers Merkel-Biografie „Frechheit“, Gloria von Thurn und Taxis‘ Bekenntnisse „Lieber unerhört als ungehört“, Michael Klonovskys Neuerscheinung „Bei Tische altert man nicht“, das Buch von Gabriele Gysi „Die Nacht, als Soldaten Verkehrspolizisten wurden“ und vieles andere. Es geht also deutlich heterogener zu – bei den Büchern wie den Besuchern – als im schwarzen Blöckchen draußen und beim bunten Gegenfestival in der Innenstadt. Vermutlich auch ausdifferenzierter als in den meisten Redaktionen, die über „Seitenwechsel“ schreiben. Zu Götz Kubitschek noch eine Fußnote: in einem Beitrag der „Sezession“ übernahm er schon vor einiger Zeit den Topos von Israel als kolonialistischer Siedlermacht. Mit dieser Ansicht (mit anderen natürlich nicht) steht er den Antifa-Demonstranten, die draußen rätselhafterweise auch „free Palestine“ skandieren, ein gutes Stück näher als beispielsweise dem ebenfalls bei „Seitenwechsel“ vertretenen jüdischen Autor Artur Abramovych („Ahasvers Heimkehr“). Für die frisch aus ihren Berliner, Frankfurter und Münchner Mustöpfen angereisten Frontberichterstatter hätte es in Halle-Bruckdorf die Gelegenheit zu interessanten Entdeckungen gegeben. Theoretisch jedenfalls.

FAZ-Autorin Julia Encke macht vor, wie sich fünf Spalten im Feuilleton mit einem Lückentext füllen lassen. „Alles, was im geschlossenen Raum der Halle passiert, vollzieht sich im Gestus der Selbstgewissheit und Selbstfeier, in Spott und Häme gegen ‚die anderen‘“, schreibt Encke. Fast haargenau so lassen sich seit Jahren sämtliche Buchmesseeröffnungsfeiern in Frankfurt und Leipzig zusammenfassen.

Mit dem kleinen rhetorischen Unterschied, dass von dort selbstredend keine Häme ausging und demnächst wieder ausgeht, sondern vielmehr eindringliche Mahnungen und klare Worte, die sich auch nicht einfach gegen andere richten, sondern gegen alle, die Unseredemokratie bedrohen, im Einzelnen also gegen Populisten, Vulgärliberale, Rechte und die Achse der Autokraten.

Beim jährlichen linken Kameradschaftstreffen „Republica“ kommen noch Kapitalismus und Patriarchat dazu. Aus Sicht der FAZ-Gesandten, ihrer Kollegen und der Schwarzgekleideten draußen braucht es gar keine Erklärung dafür, dass nicht jedes Wir sich selbst feiern darf, sondern nur das Steinmeier-Wir, eine ausdrücklich exklusive Gesellschaft. Wer nicht dazugehört, dem steht keine Selbstgewissheit zu, im Gegenteil. Er soll sich im Sturm der Anschuldigungen und Verdächtigungen dauerhaft wegducken. Der Skandal von „SeitenWechsel“ – das steht als Subtext mehr oder weniger deutlich in jedem dieser empörten Berichte – besteht darin, dass Bürger außerhalb des staatlich und haltungsmedial gelobten Wir das einfach nicht mehr tun. Darüber reden beziehungsweise schreiben Journalisten wie Encke sehr viel. Aber sie wissen eigentlich nicht, was sie dazu sagen sollen.

Zum Glück stellt sich bekanntlich dort, wo Analysen fehlen, ein Narrativ zur rechten Zeit ein. Und das lautet: In Halle-Bruckdorf geht es in Wirklichkeit um die Vorbereitung eines staatsgefährdenden Umsturzes. „Wutbücherwurm probt den Aufstand“, lautet die Überschrift der FAZ, am Ende steht das Fazit: „So ist diese ‚Büchermesse Seitenwechsel‘ vor allem eins: ein organisierter Angriff auf den Rechtsstaat unter dem Vorwand der Kultur.“ Dieses Urteil destilliert die Autorin aus herausgezupften und neu montierten Halbsätzen des Podiumsgesprächs zwischen dem deutsch-schweizerischen Schriftsteller Thor Kunkel („Endstufe“) und dem Autor dieses Textes. Von ihm zitiert sie nicht ganz korrekt und vor allem zusammenhanglos ein Stück Erinnerung an den 9. November 1989 und den 9. Oktober vorher in Leipzig.

Im Original klang das so: „Für uns war es faszinierend zu sehen, wie ein mit Geheimdienst und Polizei hochgerüsteter Staat innerhalb weniger Wochen kollabierte“. Es folgte eine kurze Ausführung, immer noch von diesem Autor, warum die Bundesrepublik der Gegenwart trotz aller Déjà-vus – etwa „Meldestellen“ und Hausdurchsuchungen wegen Meinungsäußerungen – keine DDR 2.0 sei, außerdem die Bemerkung, dass sich autoritäre Machtanwendung in der Gegenwart auch dadurch von der SED-Herrschaft unterscheide, dass sie subtiler stattfinde. Dann folgt ein Satz auf dem Podium, der bei ihr aus guten Gründen nicht einmal indirekt vorkam, weil er ihre „Aufstand“-Erzählung verderben würde: „Was die Bürgerlichen der Gesellschaft jetzt anbieten können, das ist: die Wiedergewinnung der Normalität. Ein Diskussionsklima, in dem es wieder als normal gilt, dass es Rechte, Linke und alle Meinungsschattierungen dazwischen gibt.“ Stattdessen schneidet Encke zwei Sätze Kunkels aus dem Gespräch: „Nach dieser Messe werden wir die Linken alle wegfegen, dahin, wo sie hingehören, auf den Müllhaufen der Geschichte“, außerdem seine Bemerkung zur Forderung nach einem AfD-Verbot, die Linken „würden gar nicht daran denken, dass in naher Zukunft vielleicht sie verboten werden.“

Kunkel drehte also als fantasiebegabter Autor die „Gegen-Rechts“-Rhetorik einschließlich der Verbotsfantasien einmal in die andere Richtung, also gegen die Urheber. Solche Gedankenspiele eröffnen immer interessante Perspektiven. Dass „rechts“ auf den Müllhaufen der Geschichte gehört, und nicht nur die größte Oppositionspartei verboten, sondern auch eine Buchmesse verhindert werden sollte – das beschreibt im Großen und Ganzen die aktuelle Doktrin von ganz Links über Amtskirche, Gewerkschaften, NGOs und öffentlich-rechtliche Medien bis zu Teilen der CDU (und offenbar der Frankfurter Allgemeinen). Wirft ein macht- und amtsloser Autor mit Schweizer Wohnsitz probehalber den Gedanken ins Publikum, beispielsweise die Antifa und/oder die Linkspartei zu verbieten, dann findet also ein „organisierter Angriff gegen den Rechtsstaat“ statt. Dieser Rechtsstaat neuen Typs zeichnet sich mithin dadurch aus, dass für alles Linke bis zum äußersten Rand die Generalvermutung von guten Absichten gilt, während er alle Nichtlinken unter den Generalverdacht der Demokratiefeindlichkeit stellt.

Einige nach Halle geeilten Medienvertreter schaffen es, die blödsinnige Erzählung noch ein bisschen zu steigern, an und zwischen den Bücherständen in Halle würden Umsturzpläne ausgeheckt. Hans-Georg Maaßen stellte auf der Buchmesse die von ihm besorgte und mit seinem Vorwort versehene Neuausgabe des Klassikers von Helmut Schelsky „Systemüberwindung, Demokratisierung und Gewaltenteilung“ vor.

Schelskys Buch basierte auf dessen hellsichtigem Text „Systemüberwindung – der lange Marsch durch die Institutionen“, erschienen am 10. Dezember 1971 in einer noch völlig anderen FAZ. Der Soziologe beschreibt darin Absicht und Methode der „revolutionären Linken“, die Institutionen des bürgerlichen Staates zu besetzen, um sie in politische Kampfplattformen gegen das Bürgertum zu verwandeln. Das Buch verdient es, aus der Perspektive von 2025 noch einmal gelesen zu werden. Was machen Medienschaffende daraus? Sie tun so, als wäre es Maaßen, der von „Systemüberwindung“ spricht. Im Standard „Am Sonntag darf dann der frühere deutsche Verfassungsschutzchef Georg Maaßen über ‚Systemüberwindung‘ philosophieren“, heißt es im Standard, selbstverständlich, ohne Schelsky zu erwähnen. In der taz heißt es: „Hans-Georg Maaßen ist einer von ihnen, gecancelt und im Recht, anders lässt sich die Begeisterung kaum erklären, die dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten begegnet, hier, bei der rechten Buchmesse in Halle. Der Tagungsraum ist viel zu klein für all die Menschen, die den Ex-Establishment-Politiker mit Trotzki-Brille über ‚Systemüberwindung‘ sprechen hören wollen.“ Der Versuch, den Ex-Verfassungsschutzchef durch Nichterwähnung von Schelsky und Hinweis auf seine Brille zum rechtsradikalen Putschisten in Wartestellung zu machen, wirkt noch ein Stückchen dämlicher als die Montage in der FAZ. Aber wirklich groß fällt der Unterschied nicht aus.

Aus den Artikeln erfahren die Leser nicht nur nicht, worüber Maaßen in Wirklichkeit spricht und die Diskutanten auf der Bühne wirklich reden, sondern auch kein Wort darüber, aus welchen Werken Uwe Tellkamp und andere Autoren vorlesen. Dieses Auslassungsverfahren kennen ehemalige Bewohner des Ostblocks zumindest dem Prinzip nach. Brachten damals Medien auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs Meldungen, die im Politbüro missfielen – etwa über den Gesundheitszustand eines Generalsekretärs –, dann füllten sich die Parteizeitungen mit Empörungsartikeln über die zügellose Hetze der westlichen Gazetten, natürlich ohne mitzuteilen, was in den zügellosen Blättern stand. Die östlichen Leser mussten sich die eigentliche Nachricht aus alternativen Quellen zapfen, die auch damals jeder fand, der sie finden wollte. Gegen ihren eigenen Verstand taten die Parteizeitungschefredakteure trotzdem so, als besäßen sie das Informationsmonopol.

Man soll Vergleiche nicht überstrapazieren. Andererseits drängen sich bestimmte Ähnlichkeiten auf. „Es gibt nur uns“ malten Aktivisten des „Wir“-Festivals zur Weiterverbreitung beispielsweise durch die ARD aufs Hallenser Straßenpflaster. Sie wussten schon beim Schreiben, dass ihr Satz nicht stimmt.

Und zwar zu ihrem Glück. Anderenfalls gingen ja schlagartig tausende Lebensentwürfe und Geschäftsmodelle zu Bruch. Dass der fördermittelbetriebene Haltungsapparat die anderen gleich doppelt braucht – zum einen als Feind, zum anderen als Steuergeldbeschaffer –, das gehört in die Abteilung Dialektik. Vor dreißig Jahren fühlten sich die meisten Linken dort noch zu Hause, nicht immer zu Recht, hin und wieder aber schon. Heute können die meisten schon mit dem Begriff nichts mehr anfangen; morgen erklärt möglicherweise eine Spiegel-Online-Kolumnistin, dass es sich bei „Dialektik“ um einen rechten Code handelt.

Es mag Ausnahmen wie Götz Kubitschek und einige Leute um ihn herum geben – aber die meisten Autoren, Verleger und Besucher auf der Messe wollen nicht in ein neues rechtes Reich aufbrechen, sondern die alte Bundesrepublik zurück, in der rechts und links ganz einfach legitime und große Felder des politischen Spektrums bezeichneten. Man muss noch einmal daran erinnern, dass es Zeiten gab – gar nicht so lange her – in denen ein Arnulf Baring in öffentlich-rechtlichen Fernsehstudios saß, in denen linksautoritäre Kader in der SPD es noch nicht wagten, einen erfolgreichen Kommunalpolitiker kaltzustellen, weil er das Thema Clankriminalität zumindest anspricht. Es gab eine Zeit, in der sich die SPD einen Peter Glotz leistete, als in der ZEIT ein Dieter E. Zimmer schrieb, und in der die Essays von Monika Maron in deutschen statt wie heute nur in schweizerischen Medien erschienen.

Es gab diese Zeit, in denen der Spiegel Botho Strauß‘ „Anschwellender Bocksgesang“ druckte, in denen fast alle großen Medien Rainer Zitelmanns „Hitler – Selbstverständnis eines Revolutionärs“ besprachen (und zwar überwiegend positiv). Heute hält der Spiegel Zitelmanns Buch für eine „verharmlosende Hitler-Biografie“ (es handelt sich nicht um eine Biografie, sondern um eine Untersuchung der wirtschaftspolitischen Konzeption Hitlers, was jeder feststellen kann, der wenigstens den Klappentext liest). Heute in den Zeiten nach der alten Republik wissen Redakteure selbst ohne Blick auf das Cover, wessen Bücher sie schlecht finden müssen beziehungsweise am besten gar nicht erwähnen sollten. Heute kann sich eine Universitätspräsidentin zustimmend zu einem antisemitischen Tweet äußern und sich Islamisten andienen, ohne aus dem Amt zu fliegen.

Heute erscheinen in der FAZ brummdumme Texte, die zu Zeiten Joachim Fests und Frank Schirrmachers die gutgemeinte Empfehlung an die Autorin oder den Autor nach sich gezogen hätten, einen anderen Wirkungskreis aufzusuchen. Auch in der taz schrieben damals intellektuell zurechnungsfähige Leute.

Eine sehr große Mehrheit von rechts und konservativ bis klassisch links erlebte diese Bundesrepublik zwar nicht geradezu als Paradies, aber als erträglich temperiertes, ziviles Gemeinwesen, das den allermeisten Freiraum bot. Nur eben nicht Kadern des Denunziations- und Druckausübungsgewerbes, Meldestellenmitarbeitern, Profiteuren einer Stasizuträgerinnenstiftung, vermummten Einschüchterungsfotografen und Hamasfreunden. Für diese Leute gab es in der Bundesrepublik der Klassikversion kaum Posten, Geld und staatliche Protektion. Kurzum, eine Mehrheit lebte kommod, eine relativ kleine Gruppe fand die Verhältnisse ätzend. Das verkehrte sich erst schleichend und irgendwann beschleunigt und ganz offen ins exakte Gegenteil.

Die Messe in Halle und die Reaktionen darauf erzählen schon viel über das Gegenwartsdeutschland. Ein größeres, schärferes Bild ergibt sich mit dem Blick auf das, was sich sonst noch an diesem Wochenende und kurz davor so tat. An diesem 9. November hielt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine Rede, in der er nur leicht verklausuliert ein Verbotsverfahren gegen die AfD forderte („tun wir, was getan werden muss“), die Streichung mehrerer AfD-Kandidaten von Wahllisten lobte („wehrhafte Demokratie“) und mehr digitale Kontrolle forderte („Die Zukunft unserer Demokratie, da bin ich sicher, wird sich im Netz entscheiden“). Was noch? Ach ja, das Staatsoberhaupt warnte vor der „neue Faszination des Autoritären“. Den Mauerfall vor 36 Jahren streifte er nur mit einem formelhaften Absatz, was bei einem Politiker nicht ganz überrascht, der noch 1990 in einer linksradikalen Zeitschrift des aus Ostberlin finanzierten Pahl-Rugenstein-Verlags gegen die Vereinigung der deutschen Staaten anschrieb. Es gibt aber auch eine überpersönliche Komponente: Die Erinnerung, welchem Staat die Ostdeutschen damals beitreten wollten, soll allmählich verblassen. Hätte die Bundesrepublik damals schon über Meldestellen für missliebige Meinungen verfügt, über Richter, die wegen Meinungsäußerungen Durchsuchungsbeschlüsse ausstellen, wären damals schon Kandidaten einer Oppositionspartei von Wahllisten geflogen, hätte sich die Regierung damals schon dazu bekannt, zur Beeinflussung der Globaltemperatur die eigene Industrie zu opfern – die meisten Ostdeutschen hätten zwar immer noch den Beitritt gewünscht, denn der Zustand der auf allen Ebenen kaputten DDR ließ nun mal keinen anderen Ausweg zu. Aber sie hätten dabei deutlich weniger Elan gezeigt und ihre Erwartungen entsprechend angepasst.

An dem Wochenende des 8. und 9. November trat außerdem in London die BBC-Spitze wegen eines nachweislich und bewusst verfälschend geschnitten Beitrags über Donald Trump zurück, was bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland und dem Deutschen Journalistenverband auf tiefstes Unverständnis stieß.

Anlässlich der Klimakonferenz in Belém, zu der kein Staats- oder Regierungschef der großen CO2-Emittenten USA, China und Indien anreiste, bekräftigte Bundesumweltminister Carsten Schneider das Ziel eines klimaneutralen Deutschlands bis 2045. Unter Vermischtes fällt die Meldung, dass Potsdams Oberbürgermeisterin Noosha Aubel ihren Stellvertreter öffentlich ermahnte, weil der privat an einer Lesung von Uwe Tellkamp teilgenommen hatte. Sie erwarte, so Aubel, „dass künftig ein eindeutiges Bewusstsein darüber besteht, wie Amt, Person und öffentliche Wahrnehmung ineinandergreifen. Dazu zählt auch, dass die Unterstützung oder Mitwirkung bei Veranstaltungen, in denen demokratische Grundprinzipien relativiert oder infrage gestellt werden könnten, nicht akzeptabel ist.“

Auf dieses Wimmelbild der Lage gäbe es für Bürger mit Altbundesrepublikhintergrund mehrere plausible Reaktionen: Witze reißen, Rückzug ins Private, Auswanderung, Selbstverpflichtung zur Gleichgültigkeit. Dass gar nicht so wenige eine andere Möglichkeit wählen, zeigte sich in Halle im vorerst kleinen Maßstab. Demnächst möglicherweise auch größer. So tot, wie manche denken und andere hoffen, ist das Land von damals nicht. Damit es kein Missverständnis gibt: Die gar nicht so schlechte Bundesrepublik von damals.

Dieser Text erscheint auch auf Tichys Einblick.

Liebe Leser, Publico erfreut sich einer wachsenden Leserschaft, denn es bietet viel: aufwendige Recherchen – etwa zu den Hintergründen der Potsdam-Wannsee-Geschichte von “Correctiv” –, fundierte Medienkritik, wozu auch die kritische Überprüfung von medialen Darstellungen zählt, Essays zu gesellschaftlichen Themen, außerdem Buchrezensionen und nicht zuletzt den wöchentlichen Cartoon von Bernd Zeller exklusiv für dieses Online-Magazin.

Nicht nur die freiheitliche Ausrichtung unterscheidet Publico von vielen anderen Angeboten. Sondern auch der Umstand, dass dieses kleine, aber wachsende Medium anders als beispielsweise “Correctiv” kein Staatsgeld zugesteckt bekommt. Und auch keine Mittel aus einer Milliardärsstiftung, die beispielsweise das Sturmgeschütz der Postdemokratie in Hamburg erhält.

Hinter Publico steht weder ein Konzern noch ein großer Gönner. Da dieses Online-Magazin bewusst auf eine Bezahlschranke verzichtet, um möglichst viele Menschen zu erreichen, hängt es ganz von der Bereitschaft seiner Leser ab, die Autoren und die kleine Redaktion mit ihren freiwilligen Spenden zu unterstützen. Auch kleine Beträge helfen.

Publico ist am Ende das, was seine Leser daraus machen. Deshalb herzlichen Dank an alle, die einen nach ihren Möglichkeiten gewählten Obolus per PayPal oder auf das Konto überweisen. Sie ermöglichen, was heute dringend nötig ist: einen aufgeklärten und aufklärenden unabhängigen Journalismus.

Der Betrag Ihrer Wahl findet seinen Weg via PayPal – oder per Überweisung auf das Konto

A. Wendt/Publico

DE88 7004 0045 0890 5366 00

BIC: COBADEFFXXX

Die Redaktion

Unterstützen Sie Publico

Publico ist weitgehend werbe- und kostenfrei. Es kostet allerdings Geld und Arbeit, unabhängigen Journalismus anzubieten. Im Gegensatz zu anderen Medien finanziert sich Publico weder durch staatliches Geld noch Gebühren – sondern nur durch die Unterstützung seiner wachsenden Leserschaft. Durch Ihren Beitrag können Sie helfen, die Existenz von Publico zu sichern und seine Reichweite stetig auszubauen. Vielen Dank im Voraus!

Sie können auch gern einen Betrag Ihrer Wahl via Paypal oder auf das Konto unter dem Betreff „Unterstützung Publico“ überweisen. Weitere Informationen über Publico und eine Bankverbindung finden Sie unter dem Punk Über.

Bernd Zeller

14.11.2025Auch von Interesse: die Buchmessezeitungen

Beide Ausgaben hier für Sie zum Aufklicken –>

Sonnabend

https://tagesschauder.blogger.de/static/antville/tagesschauder/files/sonnabend.pdf

Sonntag

https://tagesschauder.blogger.de/static/antville/tagesschauder/files/sonntag.pdf

Philipp

14.11.2025Und doch sind wir noch immer im Zustand der Suspension, in dem Fratzscher in der Tagesschau vor Reformen, und Klingbeil vor Erwartungen warnt. In Deutschland dauert alles immer ein bisschen länger?

Klaus Dittrich

14.11.2025Schade, dass ich nicht an der Buchmesse teilnehmen konnte. Aber den Typ „Gegendemonstrant“ kenne ich aus meiner Berliner Zeit gut genug. Halles Universität hatte in früheren Jahrhunderten, selbst Jahrzehnten – habe dort promoviert – einen guten Ruf. Jetzt, so fürchte ich, versuchen Studenten der MLU als ahnungslose, aber Asta-gestählte Ideologen, gegen Bücher und deren Autoren vorzugehen. Der 10. Mai 1933 lässt grüßen – damals waren es haltungsbewusste Studenten in braunen Uniformen, welche mit Inbrunst die Blüte deutscher Literatur in Buchform verbrannten. Kommt der künftige Faschismus getarnt als „Unsere Demokratie“?

Steinmeier hat seinen Namen „Frank-Walter, der Spalter“ wahrlich verdient. Aber er ist ja nur ein Beispiel für den politischen Plebs, der in diesem Land das Sagen hat. Aufklärung a la Kant braucht dieses Land so nötig!

Hubert Appenrodt

18.11.2025Der Faschismus kommt nicht. Er bleibt einfach in Italien. Und ob im Falle eines Falles der deutsche Nationalsozialismus hingegen über die Alpen geht, weiß niemand.

Heidi Bohley

14.11.2025Bravo!

Dr. Andreas Dumm

14.11.2025Ich möchte Ihnen, lieber Herr Wendt, von ganzem Herzen danken: zuallererst für Ihre schier unerschöpfliche Geduld, mit der Sie die bedrückenden und zugleich empörenden Übelstände beschreiben, die sich tief in den „Grund“ unseres Gemeinwesens hinein gefressen haben! Sodann für Ihre Klugheit, Ihr enormes Wissen und den Feinsinn, mit dem sie es zur Anwendung bringen. Und schließlich für Ihre Menschlichkeit, die aus jeder Zeile spricht und der Gefahr einer (nur zu verständlichen) ideologischen Verhärtung kraftvoll widersteht. Danke, einfach nur: danke, lieber Herr Wendt.

Peter Ackermann

15.11.2025Selbstverständlich habe ich mir Halle nicht entgehen lassen. Ich wollte die Stimmung einmal „anfühlen“. Und tatsächlich; als 66 geborener Leipziger kribbelte da etwas in meinem Bauch, was mich gut 35 Jahre zurück versetzte. Großartig.

Anders als bei Klonovsky, dem ich, während er alleine irgendwo rumstand, persönlich für seine Tagebucheinträge dankte, widerstand ich dem Impuls, Sie anzusprechen, da Sie immer einen sehr beschäftigten Eindruck machten. Aber ich kann das genauso gut hier machen: Vielen Dank für Ihre intelligenten Texte, Alexander.

pantau

15.11.2025Herzlichen Dank Herr Wendt für diese präzise Skizze des ideologischen Irrsinns im Endstadium. Auch die Kollage ist sehr schön – Steinmeiers Sprechklappe….man erwartet intuitiv, dass der zugrundeliegende Mechanismus leise quietscht und knarrt.

oldman

15.11.2025Herrlich treffende Beschreibung des preisgekrönten Lückenjournalismus am Beispiel der schlimmen Buchmesse. Danke.

Pierre

16.11.2025Mensch, das ist ja sensationell! Schelsky schreibt, als ob er im DeLorean zu Luisa Neubauer & Co. gereist wäre: „Der ‚Tugendterror‘, von Hegel zum ersten Male an Robespierre diagnostiziert, ist zum Grundsatz einer professionalisierten politisch-revolutionären Strategie geworden, die auf diese Weise alle Morallehrer als ihre Hilfskräfte und Mitläufer in ihren Dienst stellen kann. Sie lässt sich am erfolgreichsten natürlich auf Institutionen anwenden, deren Funktion darin besteht, Sinn und Moral zu produzieren, und deren Mitglieder verständlicherweise die von ihnen erzeugten Güter besonders wichtig nehmen und von ihnen abhängen. Indem man diesen Personen die Schlinge ihrer eigenen moralischen Überzeugungen um den Hals legt, werden in diesen Institutionen Funktion und Revolution ununterscheidbar, das heißt, es bleibt stets zweifelhaft, ob ein etwas weltfremder, ideologischer Normanspruch mit der Absicht der Vervollkommnung des menschlichen Verhaltens vorgetragen wird oder ob sich dahinter das Ziel einer Herrschaftsübernahme durch normative Überbietung verbirgt.“

Andreas Isenberg

16.11.2025Herrlich, wie Alexander Wendt seine Beobachtungen auf und anlässlich der „rechts-„alternativen Buchmesse zu einem seiner charakteristischen Artikel verdichtet, der seine Gegenstände mit diskretem Spott wundervoll unterhaltsam filetiert. Alexander Wendt ist eine der feinsten Federn des heutigen Deutschland!

N. Schneider

19.11.2025Es wäre eine schöne Geste gewesen, wenn der Veranstalter diesen vor Ort aufmarschierten Zivilcouragierten als Anerkennung für deren mutigen Kampf gegen Nazis, eine Schachtel Streichhölzer in die Hand gedrückt hätte.